La difficile quête des origines

Dans les océans, au creux de sources hydrothermales, des mares chaudes ou sur des surfaces minérales ? Où la vie a-t-elle pu débuter, s’accrocher pour enfin s’épanouir ? Quels sont les plus anciens organismes vivants ?

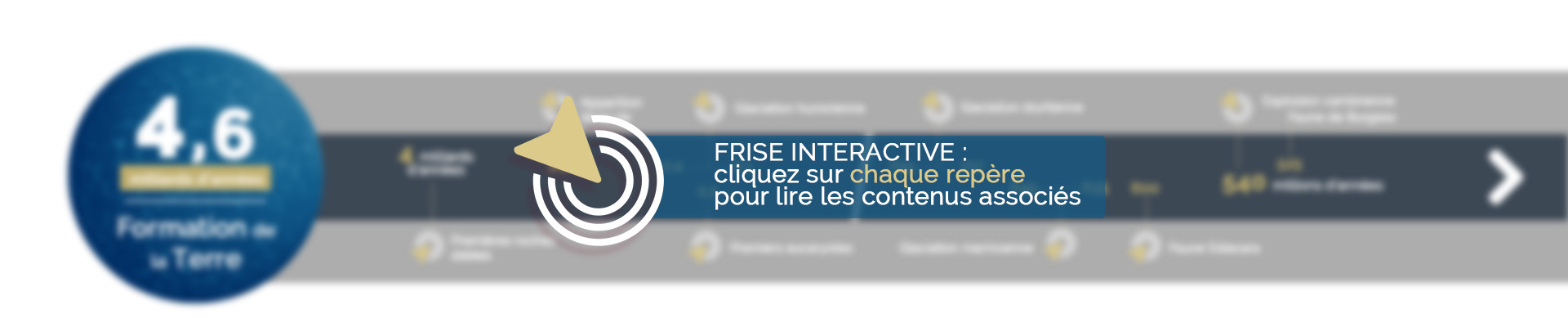

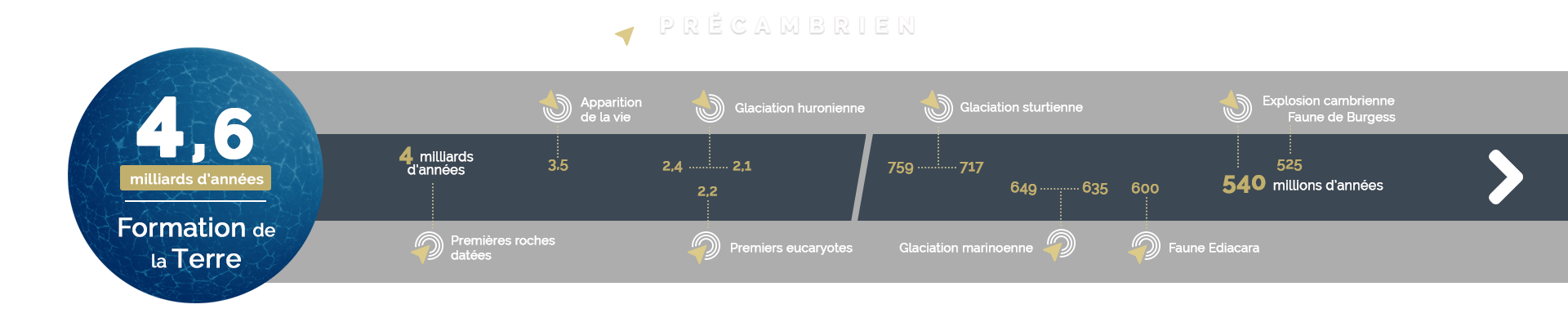

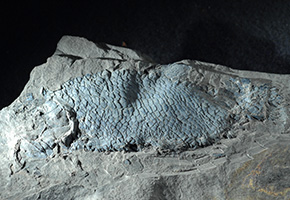

Le registre fossile fourmille d’indices sur l’évolution du vivant. Mais il recouvre pour l’essentiel les derniers 540 millions d’années de la Terre. En cause, le passé mouvementé de la Terre : les bombardements de météorites, la tectonique des plaques, le faible affleurement des roches au-delà de 3,8 milliards d’années… Ces évènements ont rendu très mince la probabilité de dénicher des traces de vie antérieures à cette période. Et pourtant, les plus anciennes traces de vie avérées sont datées de 3, 5 milliards d’années.

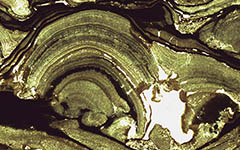

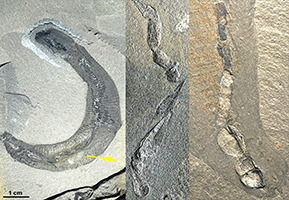

Elles ont été mises à jour dans les régions de Pilbara en Australie et de Barberton en Afrique du Sud. Ces structures ont été remarquablement conservées dans du silex très dur et formées très rapidement dans l’océan primitif riche en silice. L’histoire géologique de cette gangue rocheuse a, quant à elle, été relativement peu mouvementée. Sur ces deux sites, des scientifiques, dont Frances Westall, chercheuse au Centre de biophysique moléculaire, à Orléans, ont mis en évidence des structures analogues aux stromatolithes* actuels, sur des centaines de mètres à la surface des affleurements. Des analyses à haute résolution y ont révélé différentes structures – coques, filaments, bâtonnets… – interprétées comme des microfossiles : leur contenu en composés organiques et en métaux, ainsi que leur signature isotopique, sont compatibles avec une activité biologique. Les informations recueillies ont permis de formuler des hypothèses sur le métabolisme des organismes à l’origine de ces structures. Il apparaît que certains d’entre eux devaient puiser leur énergie de sources inorganiques quand d’autres utilisaient les déchets d’autres organismes.

France Westall a également mis en évidence des organismes déjà capables de photosynthèse, mais sans libération d’oxygène. Autre découverte il y a quelques années : Pascal Philippot, chercheur à l’Institut de physique du globe de Paris, a, de son côté, montré que certains micro-organismes de Pilbara auraient su tirer leur énergie non pas du sulfate, comme c’est le cas pour beaucoup de bactéries modernes, mais du soufre élémentaire, selon un mécanisme très archaïque. Les «gisements» de Pilbara et Barberton indiquent donc que les organismes qui peuplaient la Terre il y a 3,5 milliards d’années utilisaient déjà plusieurs métabolismes, signe d’une forme de vie déjà évoluée : la vie serait donc apparue plus tôt dans l’histoire de la Terre…

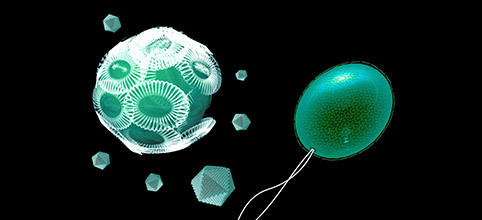

* Les stromatolithes sont des structures laminaires souvent calcaires qui se développent en milieu aquatique peu profond, marin ou d’eau douce continentale, d’origine à la fois biogénique, c’est-à-dire bioconstruits par des communautés de cyanobactéries et sédimentaire.

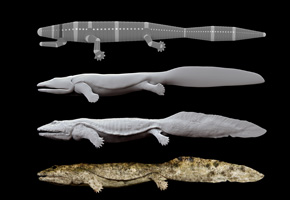

Microbialite vivant, dans le lac alcalin d’Alchichica, au Mexique. Le bord du lac est recouvert de microbialites subfossiles à cause de la descente du niveau phréatique. Les microbialites vivants, eux, se trouvent dans l’eau. Ce sont des roches formées par l’activité microbienne (bactéries, archées, eucaryotes unicellulaires…). Les chercheurs étudient les microbialites vivants pour mieux identifier les premières traces de vie dans les stromatolithes fossiles.

© P. Lopez Garcia/CNRS Photothèque

En mars 2017, une équipe internationale annonce la découverte de traces de vie datées de 3,77 milliards d’années: les chercheurs auraient mis à jour de microscopiques structures tubulaires et filamenteuses en hématites, encapsulées dans des couches de quartz de la ceinture Nuvvuagittuq, au Canada – connue pour abriter certaines des plus anciennes roches sédimentaires : 4,3 milliards d’années. Selon les auteurs, ces inclusions d’oxyde de fer résulteraient d’un processus de putréfaction. Auquel cas il s’agirait des fossiles de micro-organismes les plus anciens jamais découverts. Pour autant, des chercheurs ont fait remarquer que ces microlithes pourraient tout aussi bien résulter de processus non biologiques, comme le refroidissement rapide de magma.

D’autre part, des traces datées de 3,7 milliards d’années ont pu être observées dans la ceinture de roches vertes de l’île d’Isua, au sud-ouest du Groenland. Selon les spécialistes, il pourrait également s’agir de stromatolithes, qui se seraient formés par précipitation de fines pellicules de carbonate issues de l’activité métabolique de colonies bactériennes. Si l’analyse microscopique a révélé de fins feuillets caractéristiques des stromatolithes, les chercheurs ne peuvent exclure une origine géologique de ces plissements. Pourra-t-on un jour découvrir des traces plus anciennes encore ? Pour Pascal Philippot, la fonte des glaces liée au réchauffement climatique pourrait bien mettre à jour des roches plus anciennes, comme cela a été le cas au Groenland…

L’identification des indices

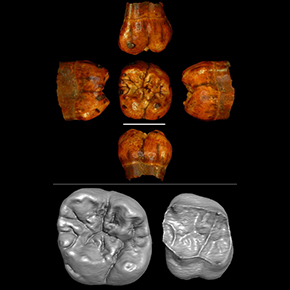

Pour confirmer ou infirmer les résultats, les chercheurs doivent encore multiplier et croiser des analyses à la fois morphologiques, minéralogiques, biochimiques ou encore isotopiques.

Pour s’assurer de la présence d’une vie primitive dans des roches vieilles de plusieurs milliards d’années, les chercheurs tentent d’identifier la signature de leur activité biologique. Dans la nature, chaque élément chimique se décline en plusieurs atomes de poids variable: ce sont les isotopes. Or, parmi les différents isotopes du carbone, du soufre ou de certains métaux dits bioessentiels comme le fer, le nickel et le molybdène, les processus biochimiques ont tendance à privilégier les plus légers d’entre eux. Ces derniers vont alors s’accumuler davantage que les isotopes les plus lourds dans la matière vivante.

Cela explique notamment pourquoi le carbone 12 est présent en plus grande quantité que le carbone 13 dans le corps humain. L’analyse de ces subtils rapports isotopiques permet donc, en théorie, de distinguer les restes d’un organisme primitif d’un artefact minéral. Ce n’est toutefois pas aussi simple, car la matière minérale est tout à fait capable d’imiter, par certaines réactions chimiques, des rapports isotopiques biologiques. Connaître le contexte géologique dans lequel ont été prélevés ces échantillons s’avère au final indispensable pour réussir à identifier sans trop d’ambiguïté des signaux chimiques provenant des premiers organismes vivants.

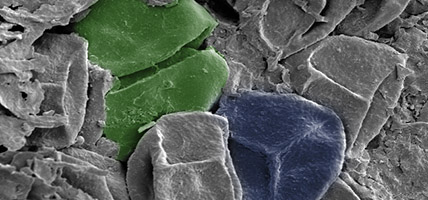

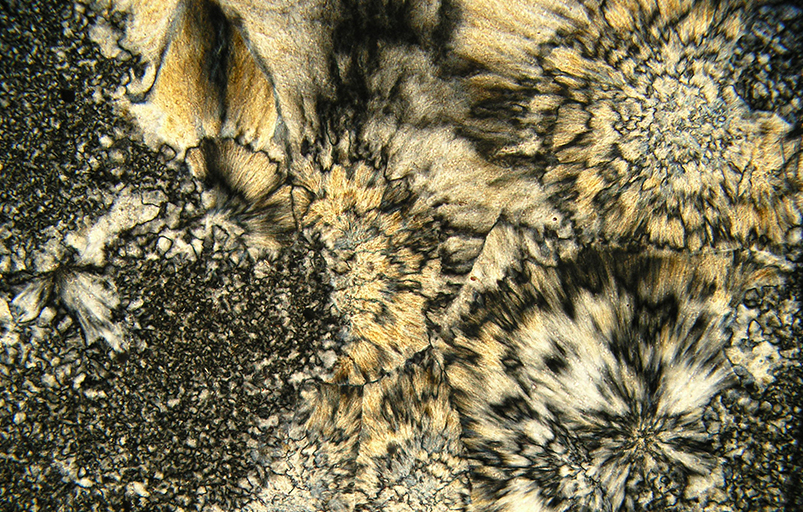

Section en lame mince de silex (formation Jixian, Chine) daté de 1,4 milliard d’années, observée au microscope optique polarisant, montrant la structure de la silice à l’échelle micrométrique avec l’association de quartz radiaire et de quartz microcristallin. Ce dernier est probablement celui qui préserve le mieux la mémoire isotopique des conditions de formation de ces roches, considérées comme les plus anciennes roches sédimentaires. Les mesures conjointes des compositions isotopiques de l’oxygène et du silicium dans ce type de silex ancien permettent aux chercheurs d’évaluer la température des océans précambriens, confortant l’hypothèse d’un océan très chaud (60 – 80 °C) il y a 3.5 milliards d’années.

© M. Chaussidon/CNRS Photothèque

Les océans, berceau de la vie ?

L’eau accompagne la saga du vivant

depuis ses débuts.

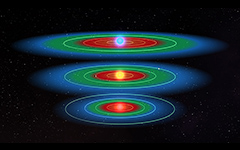

En effet, trois ingrédients sont essentiels à son développement tel qu’on le connaît : de l’eau à l’état liquide, de l’énergie et des nutriments. Deux hypothèses sont actuellement avancées par la communauté scientifique : la vie aurait pu émerger dans des étendues lacustres, situées près de zones de fort volcanisme ou à proximité de sources hydrothermales sous-marines.

Mesure de température d’un évent hydrothermal avec une sonde du ROV (véhicule commandé à distance) VICTOR 6000, sur le site de la zone Lucky Strike, un des plus grands champs hydrothermaux connus à ce jour, à 1670 m de profondeur le long de la dorsale médio-atlantique.

© IFREMER/IPGP/CNRS Photothèque

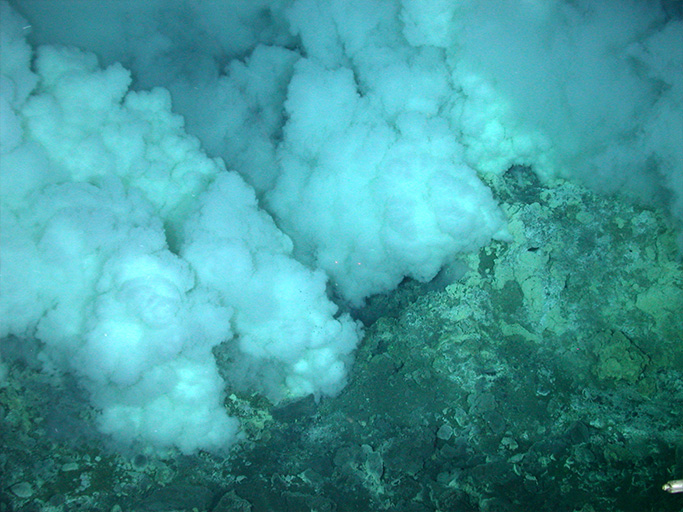

Sous l’océan : les sources hydrothermales

L’eau, un excellent solvant, a pu favoriser les réactions chimiques entre les atomes les plus abondants. Le milieu aqueux a ensuite permis aux premières molécules organiques nées de ces réactions chimiques de se rencontrer, d’interagir et de s’organiser. Ces briques élémentaires, protégées par l’eau des dangers du rayonnement solaire ultraviolet, ont finalement trouvé dans les océans primordiaux les conditions idéales pour évoluer vers les premières proto-cellules pourvues d’une membrane. Et pour se complexifier. C’est au fond des océans, près des dorsales où se forme le plancher océanique, que l’on trouve certaines sources hydrothermales, les fumeurs noirs (l’aspect noir de ces eaux provient de la couleur noire des sels de fer et de manganèse qu’elles contiennent), de hautes cheminées sous-marines qui rejettent une eau chaude. Ces fumeurs peuvent atteindre plusieurs centaines de degrés, comme, par exemple, le site de Lucky Strike, situé à 1700 mètres de fond, en plein milieu de l’océan Atlantique. Ces sources sont chargées en minéraux. Néanmoins, pour certains chercheurs, ce type d’environnement serait trop acide pour stabiliser des molécules organiques complexes. En revanche, les fumeurs blancs, découverts au début des années 2000, moins acides et moins chauds, auraient pu être propices à la stabilisation des briques du vivant sur la Terre primitive.

Enfin, en 2011, Francis Albarède, à l’Ecole normale supérieure de Lyon, a découvert des serpentinites – des roches issues de la serpentinisation – datant de 3,8 milliards d’années sur l’île d’Isua, au sud-ouest du Groenland, renforçant la vraisemblance de ce scénario. Mais si la présence d’eau est une condition nécessaire, elle n’est pas suffisante au développement de la vie…

Serpentinites, roches vert sombre datant de l’Archéen, à Isua au sud-ouest du Groenland. La serpentinite se forme lorsque l’eau de mer s’infiltre dans le manteau supérieur, à des profondeurs pouvant aller jusqu’à 200 km dans les zones de subduction. Des chercheurs ont mis en évidence le caractère basique des eaux thermales qui ont baigné les serpentinites d’Isua, révélant ainsi que ces roches constituaient un environnement favorable à la stabilisation des acides aminés et donc à la formation des molécules organiques. Les volcans de boue d’Isua auraient libéré, il y a environ 4 milliards d’années, des éléments chimiques indispensables à la formation des premières biomolécules, dans des conditions propices à l’émergence de la vie primitive terrestre.

© F. Albarède/CNRS Photothèque

Dans de petites

mares chaudes ?

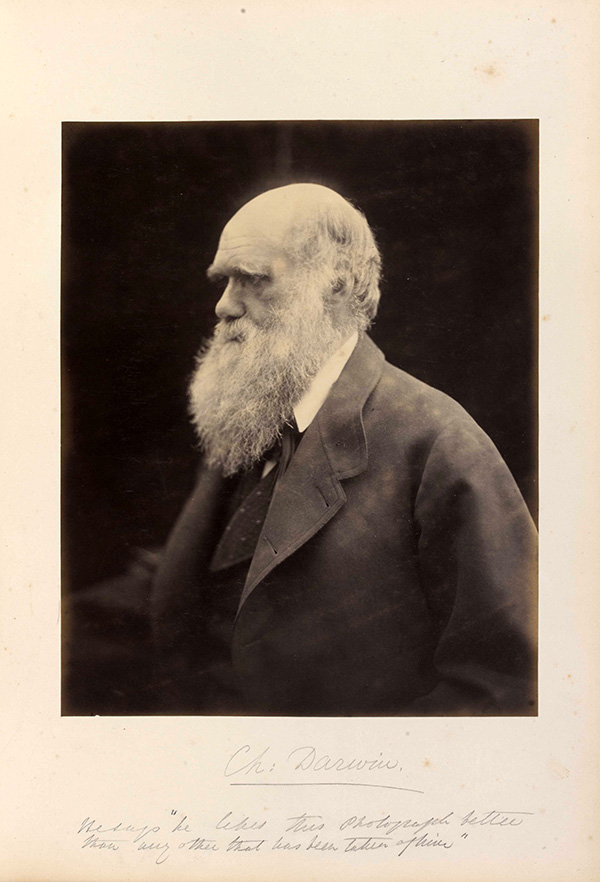

« Mais si (et oh !, quel grand si) nous pouvions concevoir, dans quelque petite mare chaude, en présence de toutes sortes de sels d’ammoniac et d’acide phosphorique, de lumière, de chaleur, d’électricité, etc., qu’un composé de protéine fût chimiquement formé, prêt à subir des changements encore plus complexes, aujourd’hui une telle matière serait instantanément dévorée ou absorbée, ce qui n’aurait pas été le cas avant l’apparition des créatures vivantes ».

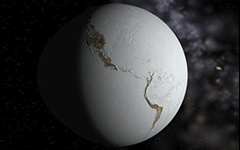

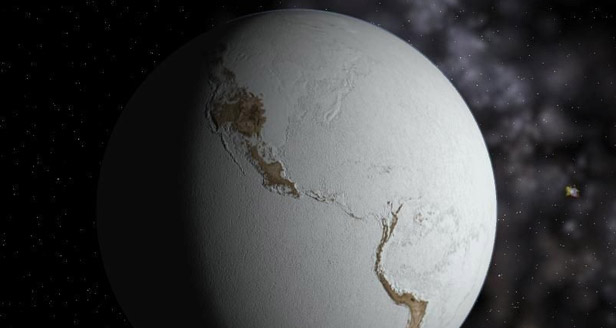

Dès 1871, Darwin pose les jalons de cette seconde hypothèse : la vie aurait pu s’épanouir à faible profondeur, voire à proximité du rivage. Bénéficiant d’une alternance de périodes sèches et humides, eu égard aux marées, les premiers micro-organismes auraient pu à la fois bénéficier d’interactions chimiques avec l’atmosphère et avec le milieu marin, dans l’environnement confiné de faibles volumes d’eau. Une telle hypothèse requiert la présence de continents, qui ont commencé à se stabiliser il y a 3,8 milliards d’années, ou du moins de terres émergées. Il est vraisemblable qu’à ses tout débuts, le vivant se soit cantonné à quelques environnements restreints…

Reproduire la vie

en laboratoire ?

Certains chercheurs tentent de reproduire en laboratoire les premières étapes qui auraient pu permettre le basculement de la matière inerte vers le vivant.

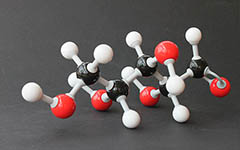

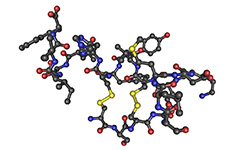

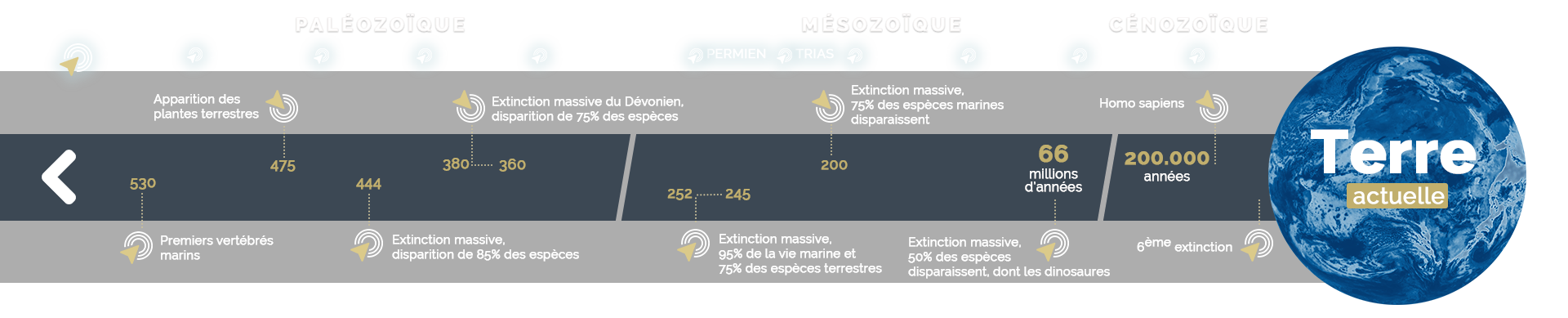

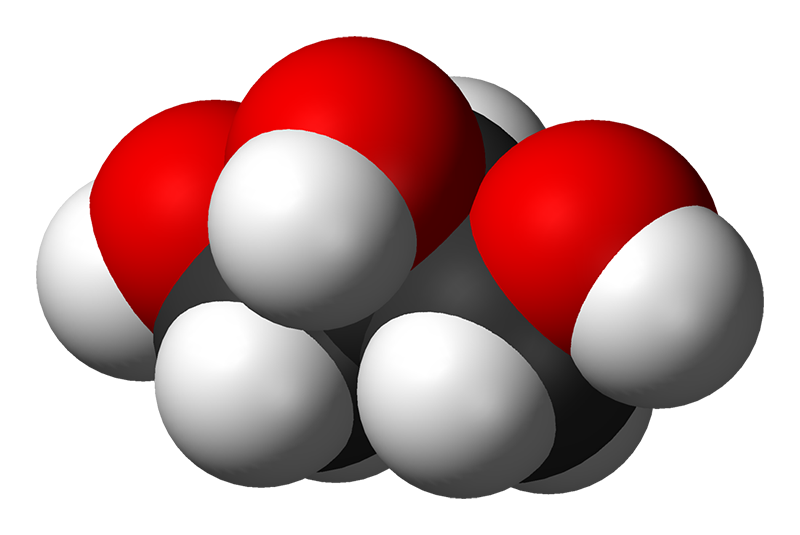

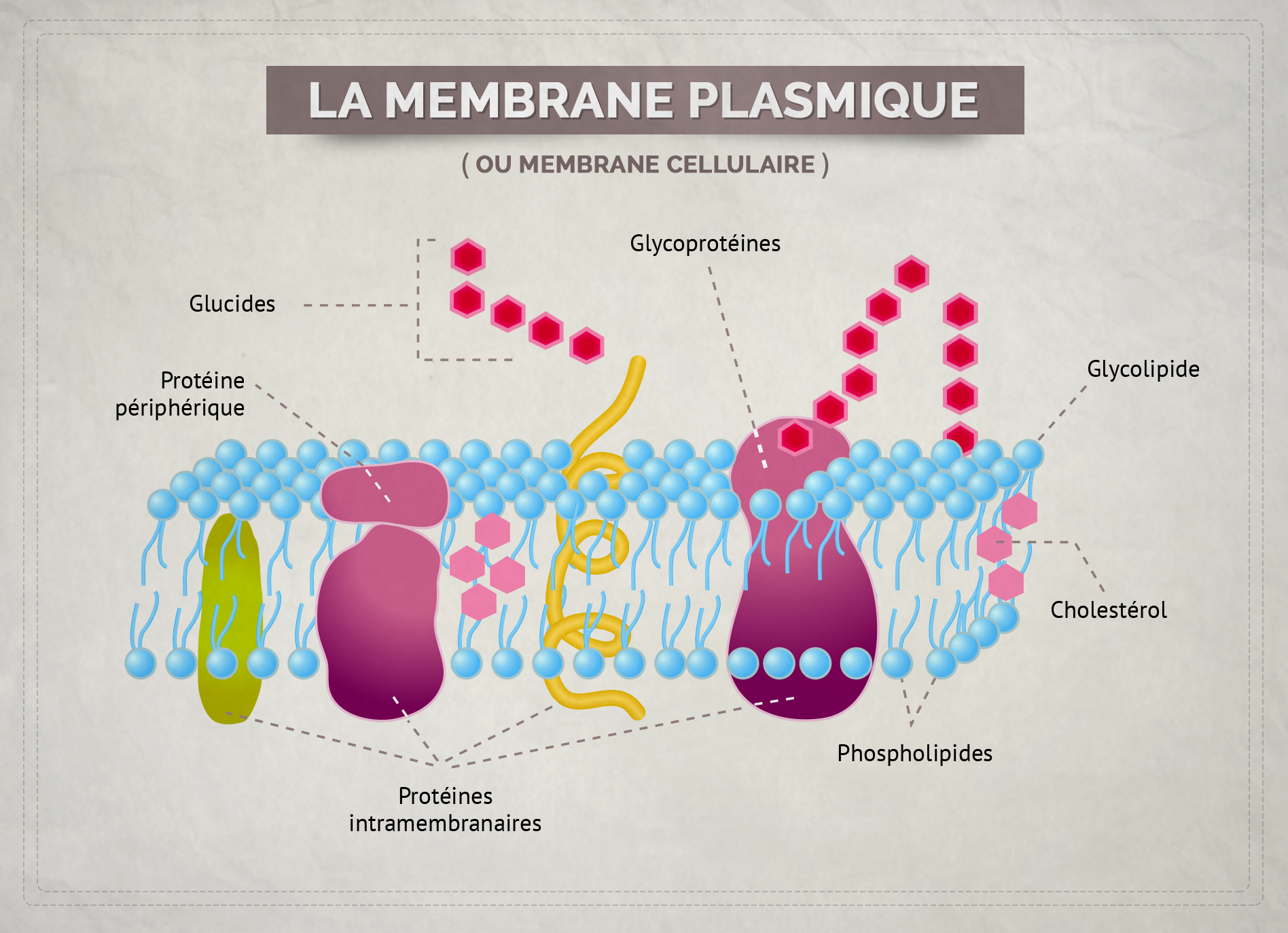

A commencer par la synthèse des briques élémentaires du vivant : les acides aminés, ces petites molécules carbonées qui forment les protéines ; l’ADN qui porte l’information génétique ; les glucides, acteurs essentiels du stockage et de la consommation d’énergie et les membranes lipidiques, constituants de l’enveloppe des cellules.

Dès 1953, le chimiste américain Stanley Miller a montré que l’on pouvait synthétiser spontanément des acides aminés dans un ersatz d’atmosphère. Soumettant un mélange de méthane, d’hydrogène, d’ammoniac et d’eau à des décharges électriques, il a obtenu quatre acides aminés. Si la composition de sa soupe primitive n’était pas tout à fait exacte, par la suite, d’autres chercheurs ont mené des expériences plus réalistes. Ils sont parvenus à produire jusqu’à 22 acides aminés différents.

La question de la synthèse des molécules indispensables à la vie reste encore aujourd’hui largement étudiée. Et, plus précisément : comment se sont formés l’ADN, le support de l’information génétique, les acides aminés, indispensables pour « construire » le vivant, et les membranes permettant d’encapsuler l’ensemble ?

Coupe d’une membrane plasmique ou membrane cellulaire. Cette membrane entoure et délimite le milieu intérieur de toutes les cellules. Elle est constituée d’une bicouche lipidique, essentiellement des phospholipides, et de nombreuses protéines qui assurent le transport entrant et sortant de la cellule.

© CNRS/sagascience – réalisation : Blueberry Interactive

John Sutherland, chercheur au Laboratoire de biologie moléculaire de Cambridge, en Angleterre, s’est penché sur cette question. En soumettant à des ultraviolets de type solaire un mélange d’espèces chimiques compatible avec la Terre primitive, il est parvenu à engendrer à la fois des nucléotides, des acides aminés et du glycérol, précurseur des lipides qui entrent dans la composition des membranes. Les trois familles de molécules auraient donc pu coopérer à l’apparition de la vie.

Comment ? En 2016, Marie-Christine Maurel, au Laboratoire de recherche en biochimie de l’évolution et adaptabilité moléculaire, a reproduit un analogue de source hydrothermale de surface dans lequel elle a introduit des nucléotides formés à partir d’une base azotée, d’une molécule de ribose et de trois groupes phosphates, constituants des éléments de base de l’ADN. Les soumettant à plusieurs cycles d’hydratation et de séchage, elle est ainsi parvenue à obtenir de longues chaines semblables à des acides ribonucléiques, comme l’ARN.

Pour autant, quel environnement a pu permettre une concentration suffisante de ces briques élémentaires du vivant pour qu’elles puissent s’assembler en molécules plus complexes ? Dès 1988, le chimiste allemand Günter Wächtershäuser a supposé que les anfractuosités microscopiques de différentes roches auraient pu servir de matrice, de catalyseur ou de source d’énergie. Ainsi, Thomas Georgelin, chercheur au Laboratoire de réactivité de surface, a réussi à confiner des bases azotées, des sucres et des phosphates dans les pores nanométriques d’une matrice de silice. Résultat : la formation de nucléotides avec un très bon rendement.

Dans des conditions similaires, une équipe italienne est parvenue à synthétiser des peptides, c’est-à-dire des petites protéines, à partir d’acides aminés. Pour de nombreux chercheurs, l’étape suivante devrait être la synthèse des systèmes chimiques auto-catalytiques, c’est-à-dire capables de s’auto-engendrer, tout en offrant des possibilités de variation de génération en génération.

De son côté, Thomas Georgelin met en avant l’importance de l’encapsulation. Il projette ainsi d’insérer différentes molécules « de base » dans des gels de silice argileux, dans le but d’observer, dans un premier temps, une augmentation de la longueur des chaines, ou peut-être des molécules auto-catalytiques…

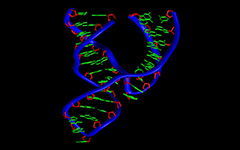

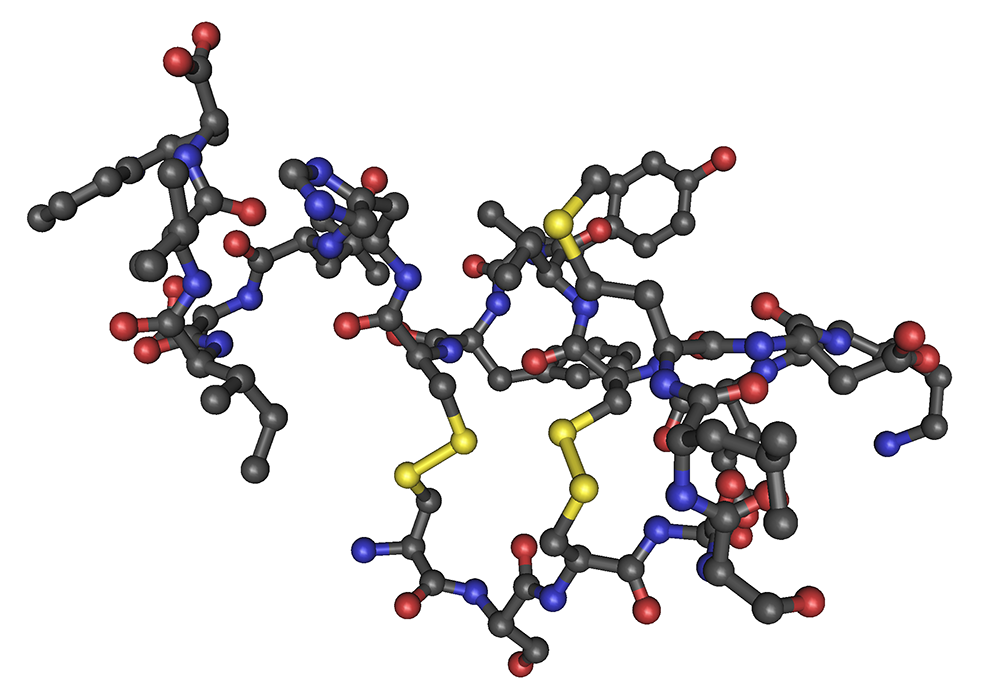

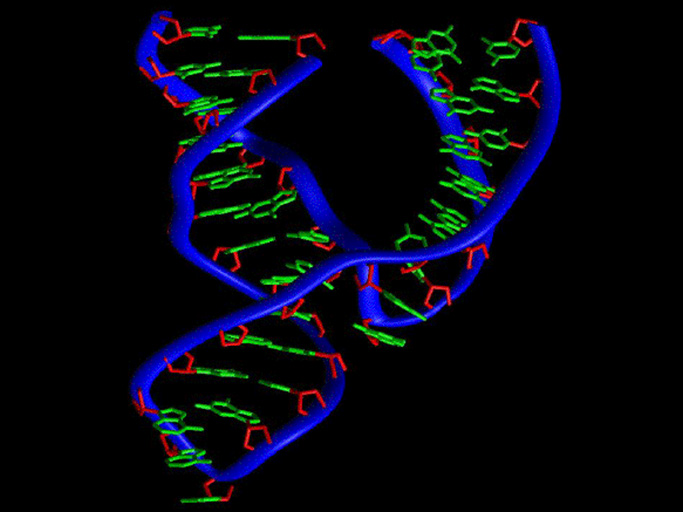

Le monde ARN

De nombreux scientifiques s’accordent à dire que le support de l’information génétique mis en jeu aux débuts de la vie était la molécule d’ARN ; les experts ont même baptisé ce monde primitif « le monde ARN ».

Dans les années 80, les scénarios de l’évolution vont être chamboulés. Deux chercheurs américains découvrent simultanément les ribozymes – la contraction de ribose et enzyme : certains ARN peuvent jouer le rôle de catalyseur, comme les protéines. L’ARN peut stocker de l’information, utilise un code génétique similaire à celui de l’ADN et possède la catalyse nécessaire à l’auto-réplication.

Pour Marie-Christine Maurel, dans les laboratoires, l’ARN change alors de statut. De simple molécule au rôle transitoire permettant de bâtir des objets plus complexes, il est devenu une molécule aux multiples fonctions métaboliques. Dès lors, les expériences se poursuivent. Principal objectif : comprendre comment la vie est passée du « monde à ARN » primordial au monde actuel dans lequel les activités enzymatiques sont principalement catalysées par des protéines.

Or, en mai 2016, Thomas Carell, un chimiste biomoléculaire de l’Université Ludwig Maximilian de Munich, en Allemagne, a annoncé que son équipe avait réussi à fabriquer des briques moléculaires constitutives de l’ARN, à partir de substances qui auraient pu être abondantes au début de la Terre : cyanure d’hydrogène, ammoniac, acide formique… Les réactions chimiques mises en jeu ne nécessitent pas de conditions spéciales. L’année suivante, dans le cadre d’une étude internationale, des chercheurs du CNRS parvenaient à synthétiser des molécules précurseurs de l’ARN dans un système reproduisant l’environnement géochimique de la Terre primitive.

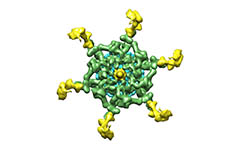

Jeune domaine de recherche, la biologie de synthèse – et plus particulièrement la xénobiologie – pourrait également ouvrir de nouvelles voies – chimiques – aux origines de la vie. Ou du moins, fournir des indices sur les phénomènes à l’origine de la vie sur terre. Pour la biologie de synthèse, le vivant est un puzzle. Les chercheurs tentent donc de le reconstituer et de reproduire, pièce par pièce, les briques élémentaires à partir de l’inerte. En 2015, des chercheurs, dont Piet Herdewijn, de l’Institut de biologie systémique et synthétique, sont parvenus à constituer un système auto-catalytique entièrement artificiel. Ils ont créé des acides nucléiques artificiels, des XNA, pour xeno nucleic acids, dotés, comme l’ARN et l’ADN, de capacités d’hérédité, d’évolution, de repliement et de liaisons à d’autres molécules.

Toutefois, et même si les chercheurs parvenaient un jour à recréer de la vie en laboratoire, il sera difficile d’affirmer que cela s’est passé de la même manière sur la Terre primitive. Dans le cadre d’expériences très contrôlées, où le temps et les erreurs de réplications, à la base de l’évolution, sont difficilement restituables. Ces recherches et ces avancées laissent néanmoins imaginer que d’autres formes de chimie puissent, ou aient pu, dominer la vie sur d’autres planètes…

Comment de petites molécules se sont-elles assemblées pour en créer de plus en plus complexes ? Quels sont les processus chimiques et biologiques qui expliquent le passage naturel d’un système inerte à un système vivant ? Sur Terre ou dans l’univers, l’enquête ne fait que commencer…

Des ingrédients venus de l’espace ?

Si l’atmosphère de la jeune Terre a pu agir comme un réacteur pour les premières molécules prébiotiques*, leur origine pourrait bien être, en partie, extraterrestre : 4 à 5 % des météorites trouvées sur la Terre contiennent des composés prébiotiques, dont des acides aminés.

En 2012, une équipe de l’Université de Californie à San Diego est parvenue à identifier des bases azotées, l’un des constituants élémentaires de l’ADN, dans des fragments de la météorite de Murchison, découverte en Australie en 1969. De nombreuses équipes de recherche irradient, en laboratoire, des analogues de comètes, des mélanges de glace, d’eau et de différentes molécules, dans des conditions reproduisant le milieu spatial. Ces dernières années, des chercheurs français sont ainsi parvenus à synthétiser des acides aminés et des oligopeptides, molécules précurseurs des protéines. Mais également six acides aminés, dont l’un pourrait être un des constituants majeurs de l’ancêtre de l’ADN terrestre : la molécule d’acide peptidique nucléique (APN). Enfin, en 2016, des chercheurs de l’Institut de chimie de Nice ont découvert du ribose dans une comète artificielle créée par l’Institut d’astrophysique. Ils offrent ainsi pour la première fois un scénario réaliste de formation de ce composé essentiel de l’ADN, jusqu’ici jamais détecté dans des météorites ou des glaces cométaires

* Une molécule prébiotique est une molécule organique formée sans l’intervention d’êtres vivants.

La question de la chiralité

Sur Terre, le vivant est indissociable d’une propriété physique : l’homochiralité.

Structure chimique du D-glucose. Cet énantiomère est la seule forme de glucose présente dans les molécules organiques.

© Wikimedia commons/Bin im Garten

Pour une molécule organique, il existe deux structures géométriques possibles appelées énantiomères : la droite (énantiomère D) et la gauche (énantiomère L). Ces deux configurations sont, à l’image de nos mains, symétriques mais non superposables (difficile de mettre sans gêne sa main droite dans le gant gauche). Les acides aminés, les briques élémentaires des protéines, et les sucres, les glucoses et les riboses, ne se retrouvent dans les molécules organiques que sous une seule forme : gauche pour les acides aminés, droite pour les sucres. Cette configuration est indispensable au repliement des protéines et au bon fonctionnement des enzymes, catalyseurs de réactions chimiques – et donc à l’autoréplication du vivant. C’est que les deux formes des molécules ne sont pas interchangeables et n’ont pas les mêmes propriétés. Or, ce très fort déséquilibre pourrait bien avoir des origines… extraterrestres.

Une hypothèse testée par des chercheurs de l’Institut d’astrophysique spatiale dont Louis d’Hendecourt. En 2011, au synchrotron SOLEIL, installé à Gif-sur-Yvette, ils ont soumis des grains de poussières et de glace – produits en laboratoire et similaires aux glaces interstellaires – à un rayonnement ultra-violet dans des conditions reproduisant celles de l’espace interstellaire. Lors du réchauffement de ces glaces, un résidu organique a été produit. En analysant ce mélange, les chercheurs ont découvert qu’il contenait un excès énantiomérique significatif d’un acide aminé chiral, l’alanine. Supérieur à 1,3%, cet excès est comparable à celui mesuré dans les météorites primitives. Ainsi, les chercheurs sont parvenus à produire, dans des conditions interstellaires, une molécule du « vivant » asymétrique à partir d’un mélange ne contenant pas de substances chirales.

L’homochiralité structure le vivant et serait donc le résultat d’un mécanisme physique déterministe. Pour illustrer ce phénomène, André Brack prend l’exemple du trafic automobile dans une grande ville « Imaginez que la moitié des conducteurs décide d’appliquer la règle de la priorité à droite et l’autre moitié, celle de la priorité à gauche. Les conducteurs se percuteraient à chaque croisement. Le trafic finirait par être entièrement paralysé. Paradoxalement, c’est parce qu’il se limite à une seule option spatiale qu’un système réussit à atteindre un niveau d’organisation supérieur. » Ainsi, si les scientifiques ne savent toujours pas pourquoi le vivant a opté pour la gauche, ils peuvent démontrer pour quoi. Et André Brack de conclure : « en chimie, pas de démocratie » !

Pour les scientifiques, la chiralité pourrait être une véritable signature du vivant. Dans la recherche de vie extraterrestre, cette configuration bien particulière est un indice supplémentaire pour pouvoir identifier d’autres formes de vie ailleurs, sur les exoplanètes notamment.

Comment (re)construire

l’histoire du vivant ?

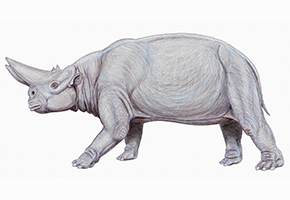

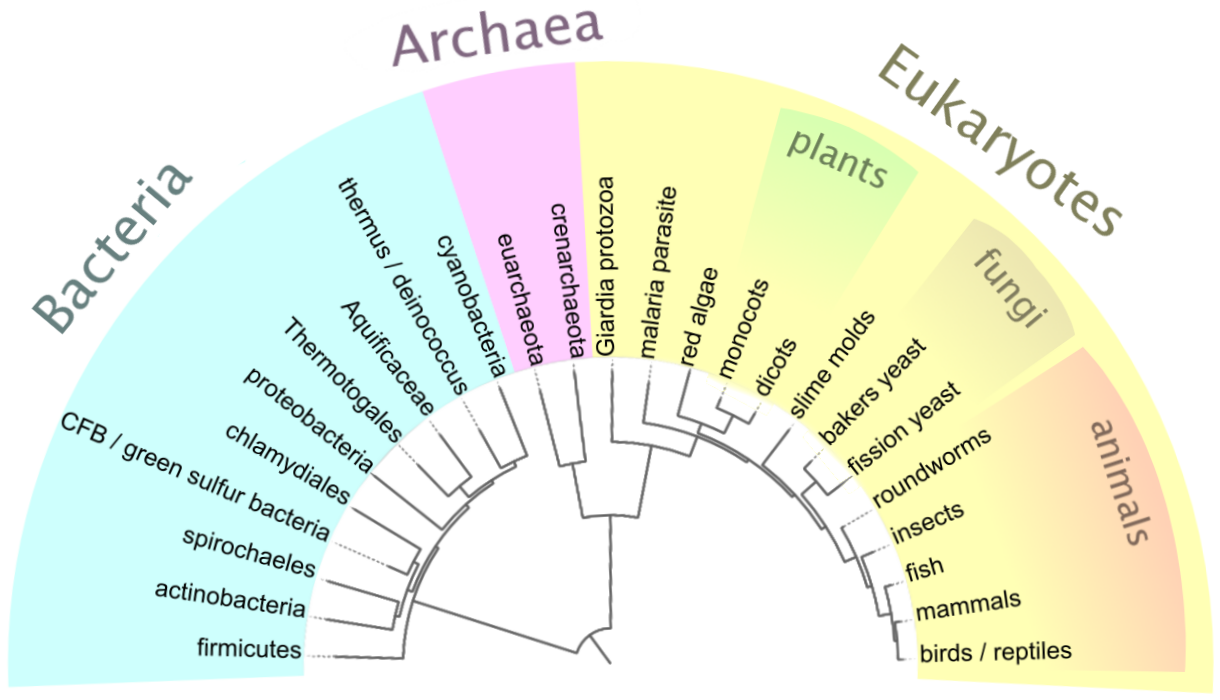

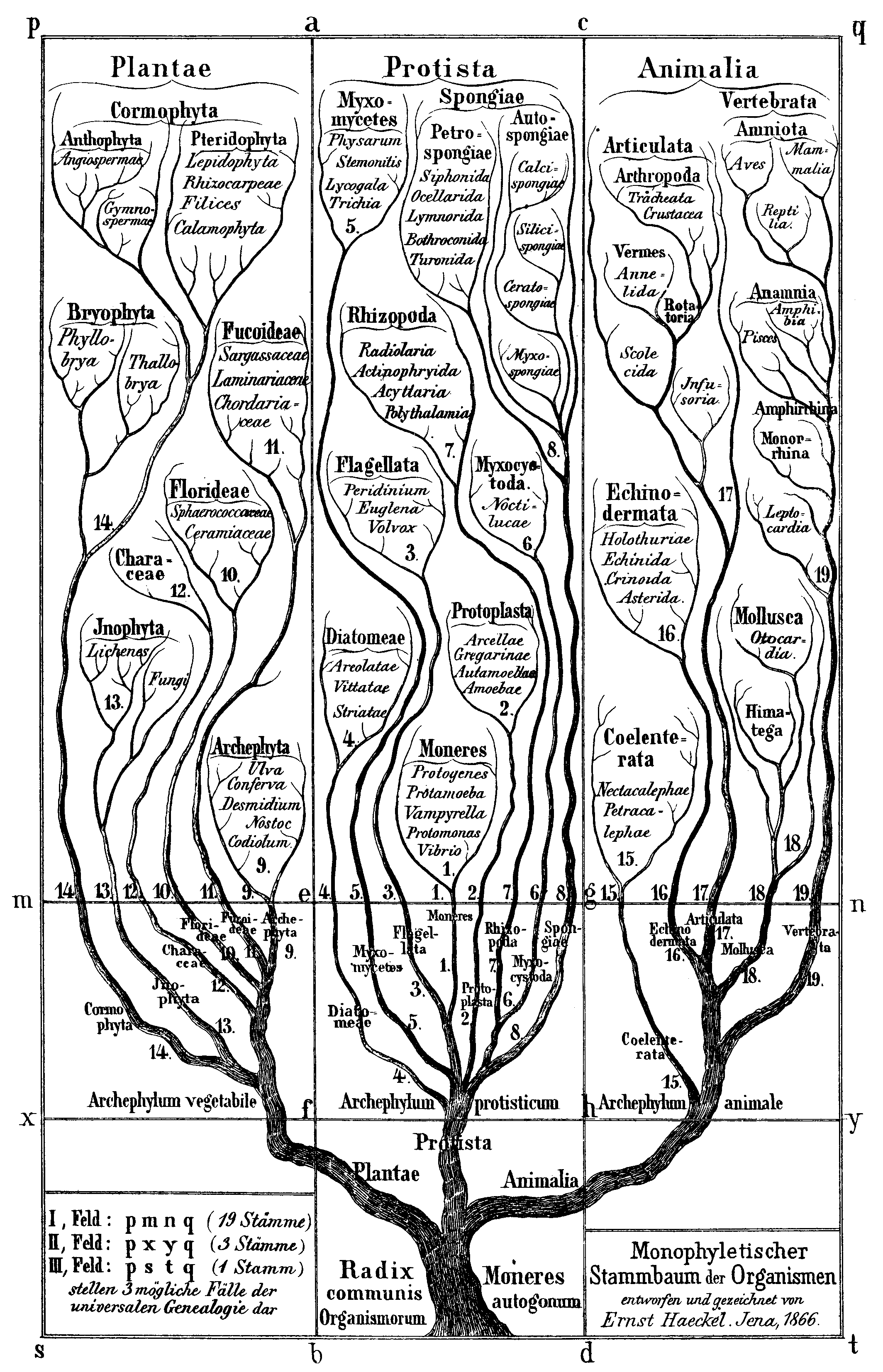

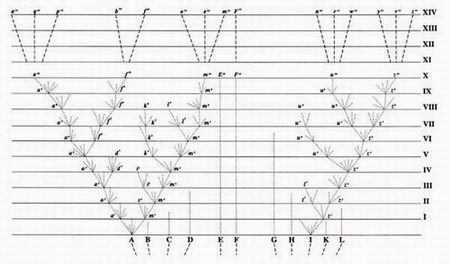

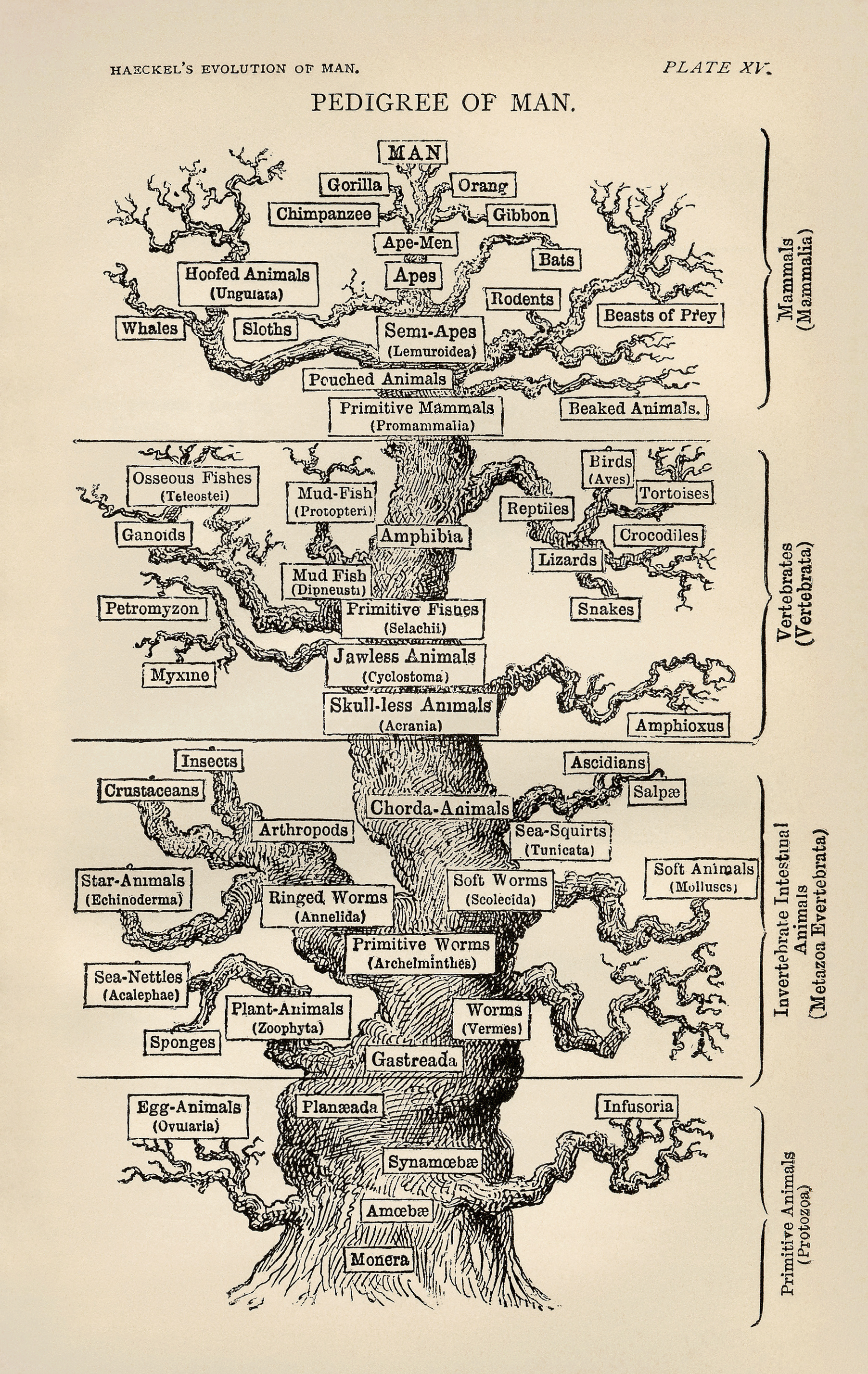

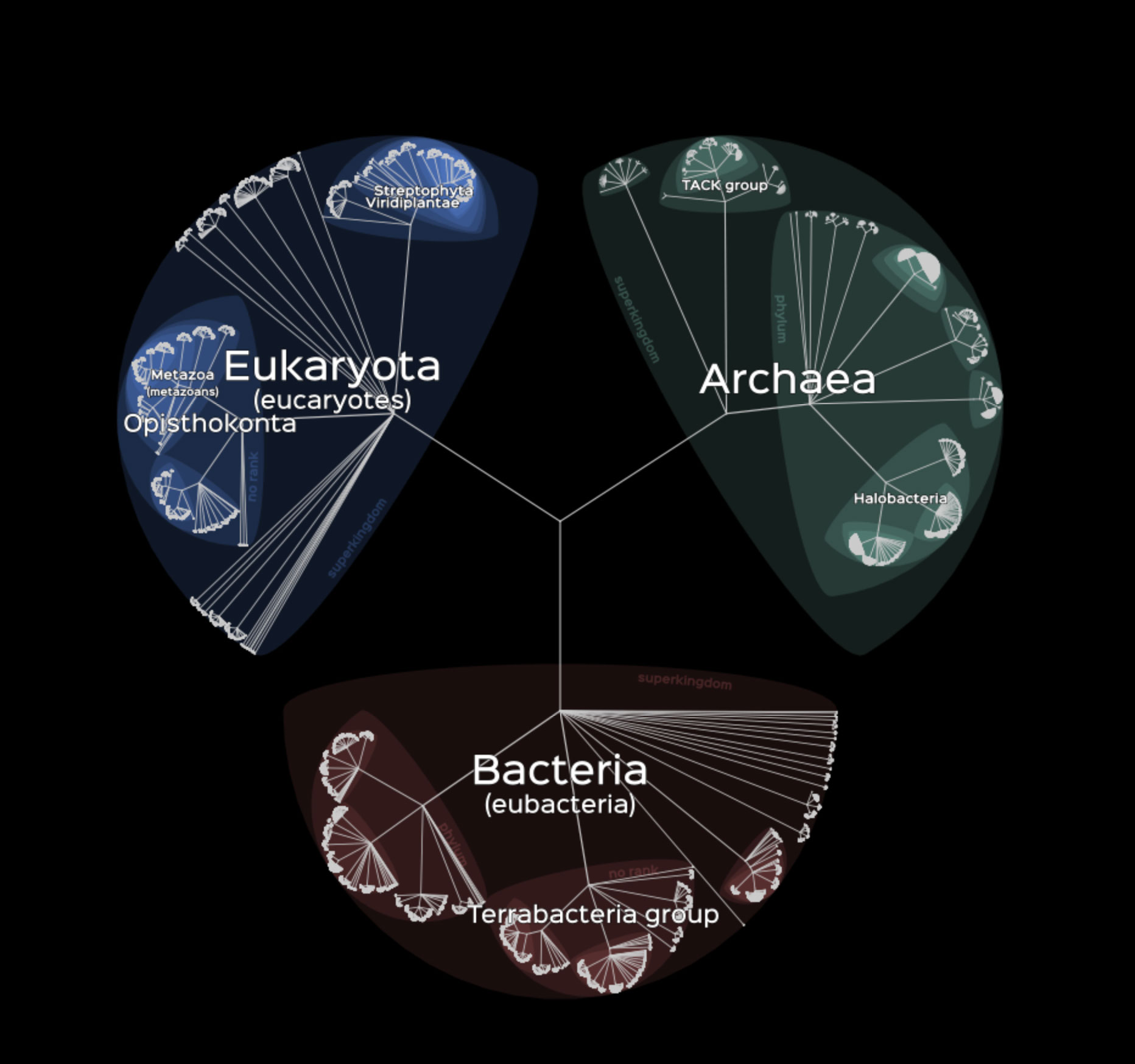

Pour représenter l’évolution du vivant depuis l’apparition de la vie sur Terre, on utilise souvent la métaphore d’un arbre.

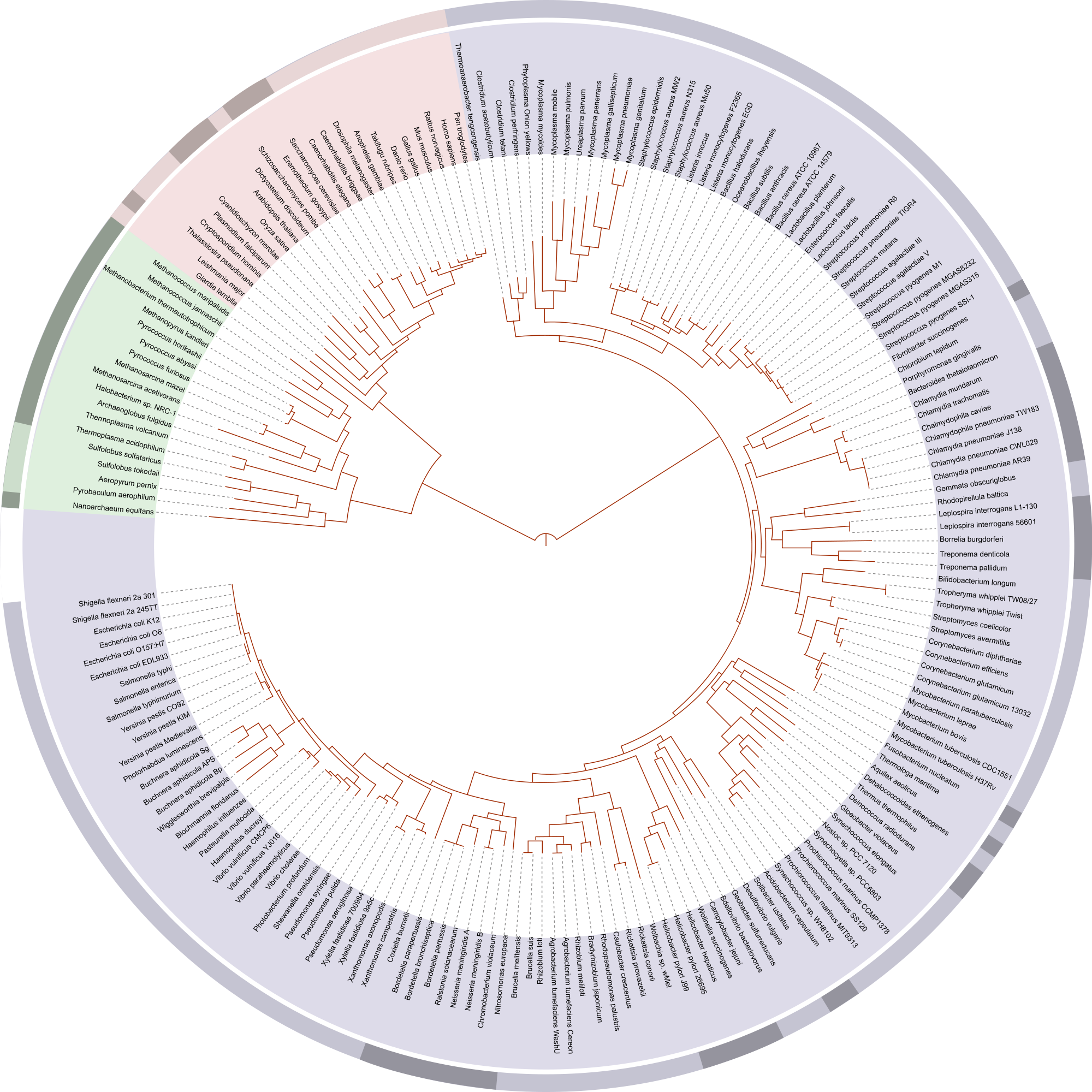

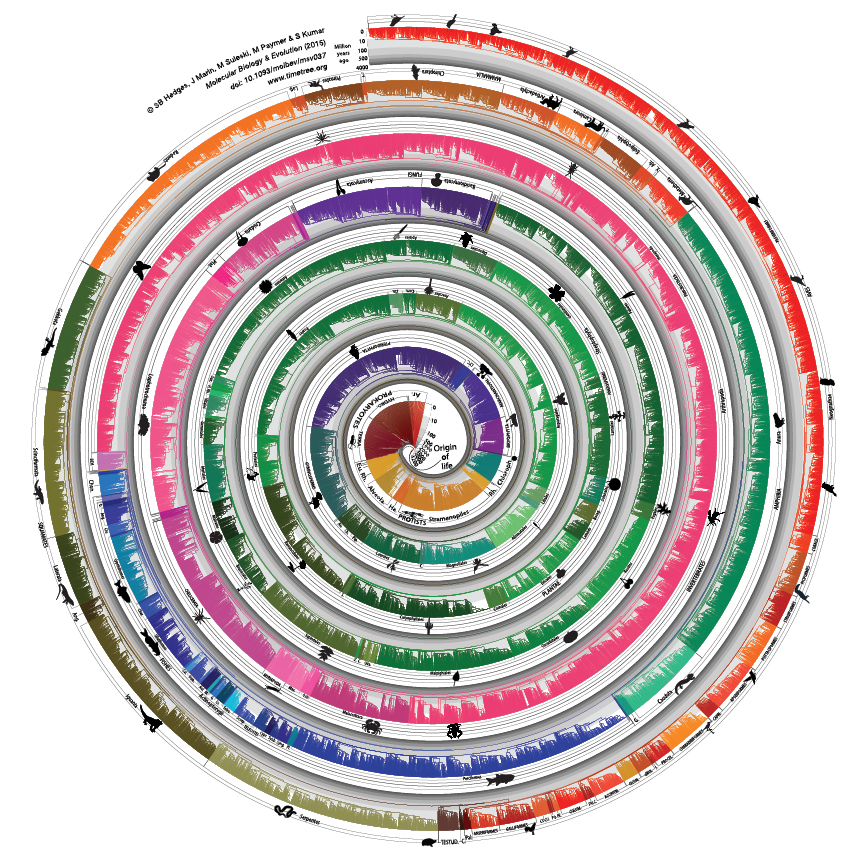

D’une représentation centrée sur l’Homme –anthropocentrée-, où ce dernier apparaît comme l’aboutissement de l’évolution du vivant, nous sommes passés aujourd’hui à une représentation moins orientée. Dans cette dernière, nous apparaissons comme toutes les autres espèces : une feuille parmi tant d’autres dans le grand buisson de la Vie. Une nouvelle représentation qui met un autre aspect en exergue : on y voit à quel point la biodiversité avec laquelle nous sommes familiers – les animaux et les plantes notamment – ne représente en fait qu’une partie infime du vivant.

La métaphore de l’arbre reste encore aujourd’hui très utile d’un point de vue pédagogique. Cet arbre représente une idée de transmission verticale du matériel génétique, de parents à enfants. Mais cette représentation est réductrice. En effet, il existe de nombreuses transmissions « horizontales » du matériel génétique, c’est-à-dire une transmission de gènes entre espèces distantes d’un point de vue évolutif.

Voilà pourquoi l’évolution du vivant serait en fait mieux représentée par un réseau que par un arbre. « La représentation en arbre, qui date de Darwin, ne permet pas de représenter tous les transferts qui existent entre êtres vivants : ADN, mitochondries, symbiontes, vitamines, etc., confirme Virginie Courtier-Orgogozo, chercheuse à l’Institut Jacques-Monod. Les lignées évolutives du vivant ne sont pas indépendantes les unes des autres… et sans toutes ces interactions entre espèces, nous n’existerions pas ! »

Encore beaucoup d’inconnues.

Par ailleurs, l’arbre du vivant tel que nous le connaissons aujourd’hui est loin d’être figé. En 2016, grâce à des études de génomique sur 1000 microorganismes, on a par exemple découvert une branche énorme de microbes jusqu’alors inconnus et qui semblent dominer la biodiversité terrestre ! Ce n’est ni plus ni moins qu’une spectaculaire refonte de notre idée de l’apparence de cet « arbre de vie ».

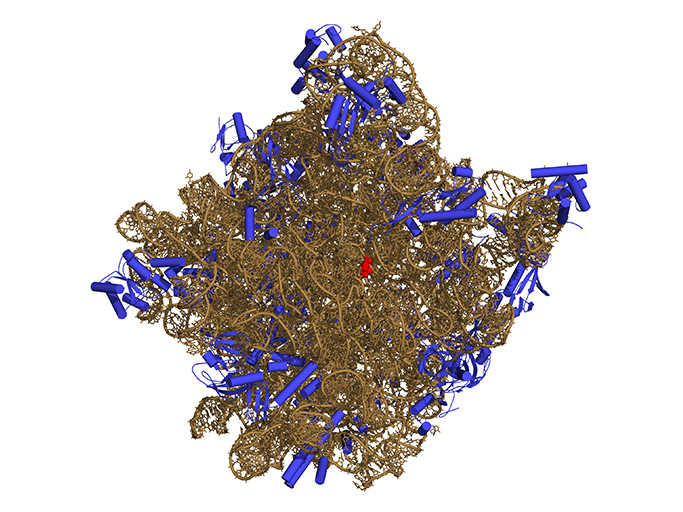

En effet, depuis le début des années 1990, l’arbre du vivant est construit autour de trois troncs principaux dérivés d’une ancêtre commun supposé baptisé LUCA : les eucaryotes (animaux, plantes, champignons, protozoaires), les archées comprenant des microorganismes monocellulaires, et les bactéries. Mais le nouvel arbre publié en 2016 fait plus que doubler la taille du tronc des bactéries, et suggère même qu’il est subdivisé en deux.

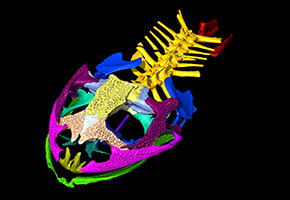

Or, jusqu’ici, nous étions complètement passés à côté de ce sous-domaine bactérien qui semble pourtant contenir à lui seul le plus grande partie de la biodiversité. C’est un peu comme découvrir que nous avons manqué la moitié des étoiles dans la Voie lactée ! « Et il y a encore beaucoup d’inconnues, surtout dans les parties microbiennes de l’arbre, ajoute Hélène Morlon, chercheuse CNRS à l’Institut de biologie de l’Ecole Normale Supérieure. Mais il n’y a pas que les êtres microscopiques qui sont concernés par ce type de découvertes : « plus récemment encore, l’arbre des dinosaures a lui aussi été complètement revu », confirme la chercheuse.

Les nouvelles technologies à la rescousse

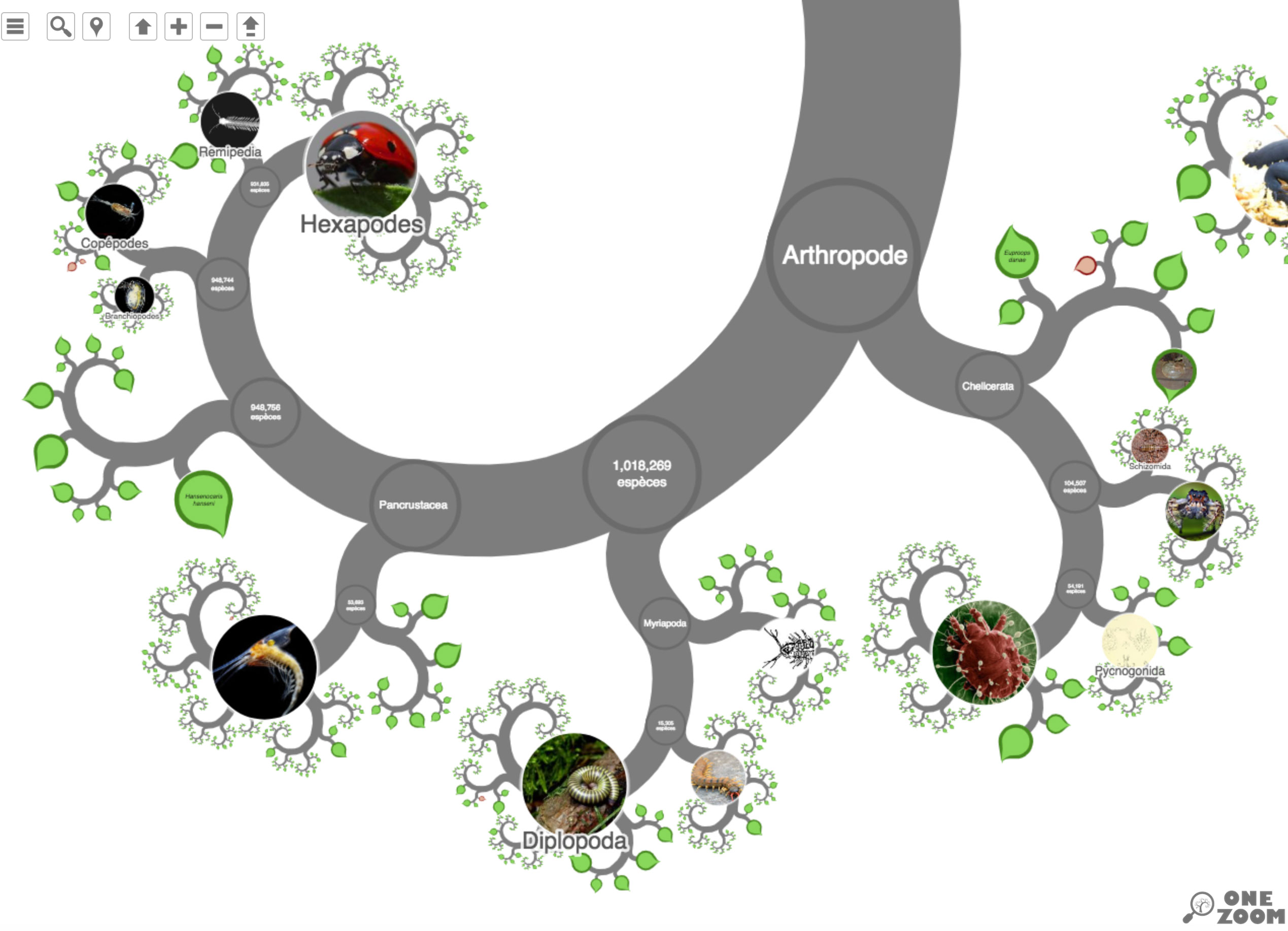

Aujourd’hui, diverses équipes se sont fixées un objectif pour le moins ambitieux : (re)construire ce grand « arbre » du vivant.

Autrement dit, créer une seule et même représentation capable de regrouper toutes les espèces vivantes. Mais comment visualiser une information aussi gigantesque? Pour y parvenir les experts se tournent vers les nouvelles technologies de l’information et de la communication. Certaines avancées récentes visent par exemple à développer une visualisation de l’arbre du vivant on line, pour fournir une sorte de « Google Earth du Vivant » ! C’est par exemple le cas du projet « LifeMap« , sous la houlette de Damien de Vienne, chercheur CNRS au Laboratoire de biométrie et biologie évolutive, ou bien encore du projet international « OneZoom« . Ici, l’idée est d’aboutir à une sorte de carte interactive des liens évolutifs reliant 1,8 million d’espèces vivant sur notre planète. L’occasion aussi de découvrir les espèces menacées et de s’émerveiller avec plus de 100 000 images sur une seule page ! « Récemment, nous avons développé dans mon groupe des approches pour visualiser différents arbres du vivant -correspondant par exemple à différentes familles d’espèces – dans un même espace à trois dimensions, ce qui permet de comparer l’évolution de ces différentes familles, indique pour sa part Hélène Morlon. Autre application intéressante : le « Buisson du Vivant » qui permet également de naviguer dans la classification des espèces. Ce projet donne accès à plus de 500 nœuds phylogénétiques, dont on peut étudier les liens de parenté en naviguant soit dans une arborescence soit dans une succession de boîtes. Tous ces outils sont régulièrement mis à jour en fonction des nouvelles découvertes scientifiques.

Aux extrêmes du vivant

Les conditions qui régnaient sur la Terre primitive étaient bien plus extrêmes qu’aujourd’hui. En particulier, notre bonne vieille planète devait être sujette à une plus grande circulation d’eaux chaudes souterraines fortement chargées en sels minéraux.

Ces sources dites « hydrothermales » sont générées par la proximité avec une source de chaleur, le plus souvent le magma d’un volcan sous marin. Or l’une des principales hypothèses actuelles sur l’origine du vivant est qu’elle serait justement apparue dans ce type de sources hydrothermales sous marines à haute température. « Mais la vie aurait aussi pu apparaitre en surface dans des hot lagoons », indique Marco Saitta de l’Institut de minéralogie, de physique des matériaux et de cosmochimie. Ces hot lagoons sont des sortes de lacs chauds et hyper acides tels qu’on en trouve aujourd’hui dans le parc américain de Yellowstone, ou bien encore à Dallol au nord-est de l’Ethiopie.

Dallol : un site « multi-extrême »

Basé à quelques kilomètres de la frontière avec l’Érythrée, Dallol est actuellement scruté à la loupe par les scientifiques. En effet, plusieurs conditions extrêmes y coexistent : très forte acidité, sources chaudes grimpant jusqu’à 110°C à la sortie des geysers et salinité très élevée, jusqu’à 50 %, deux fois le taux de la mer Morte. Dallol pourrait constituer un milieu analogue aux environnements présents sur Terre il y a plus de 3,5 milliards d’années, lorsque la vie est apparue. En 2016, durant deux semaines, une équipe internationale de scientifiques est allé traquer à Dallol la présence d’organismes pouvant donner des informations sur l’adaptation à ces milieux et sur les limites de la vie. Et leurs premiers résultats montrent qu’il y a bien de la vie dans cet « enfer ». « A certains endroits de Dallol, nous avons découvert des bactéries et des archées dont certaines lignées étaient totalement inconnues jusqu’ici », confirme Purificación Lopez-Garcia du Laboratoire Écologie, systématique, évolution, qui a participé à cette expédition. Les recherches se poursuivent donc activement. Mais, dans les sites les plus multi-extrêmes, la recherche de vie s’avère plus difficile. De plus, les chercheurs s’interrogent sur de la matière organique* détectée sur le site : est-elle entièrement biologique ou une partie est-elle issue de l’activité hydrothermale ? Une nouvelle expédition serait nécessaire pour trancher.

* matière formée par les êtres vivants, c’est-à-dire l’ensemble de la biomasse (animaux, végétaux, bactéries…), par leurs résidus (excréments, mucus…) et par la matière issue de leur décomposition.

Des questions en suspens

Alors, certes, les conditions sur la Terre primitive étaient sans doute plus extrêmes qu’aujourd’hui et les premiers organismes vivants relativement thermophiles*. Mais ils n’étaient probablement pas résistants à des températures ou des salinités aussi fortes que certains extrêmophiles** actuels, organismes qui résultent d’un long processus d’évolution.

Une autre hypothèse serait que les premières formes de vie sont apparues dans des environnements plus tièdes, au niveau des mares côtières, et profitant de la matière organique synthétisée sur place ou apportée par des météorites. Reste la question de la source d’énergie utilisée… était-elle liée à la dégradation de la matière organique d’origine non-biologique ou, au contraire, à des réactions d’oxydoréduction des composés minéraux favorisées, elles, dans les systèmes hydrothermaux ? Bref, le débat n’est pas clos! « Mais plus largement, les scientifiques s’accordent sur le fait que les lieux où la vie est apparue présentaient des conditions dynamiques et changeantes », résume Marco Saitta. De quoi apporter de l’énergie nécessaire à la synthèse des premières briques des molécules de la vie, puis les accumuler et les polymériser.

* organisme qui a besoin d’une température élevée pour vivre.

** organisme dont les conditions de vie normales sont mortelles pour la plupart des autres organismes.

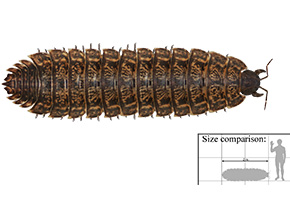

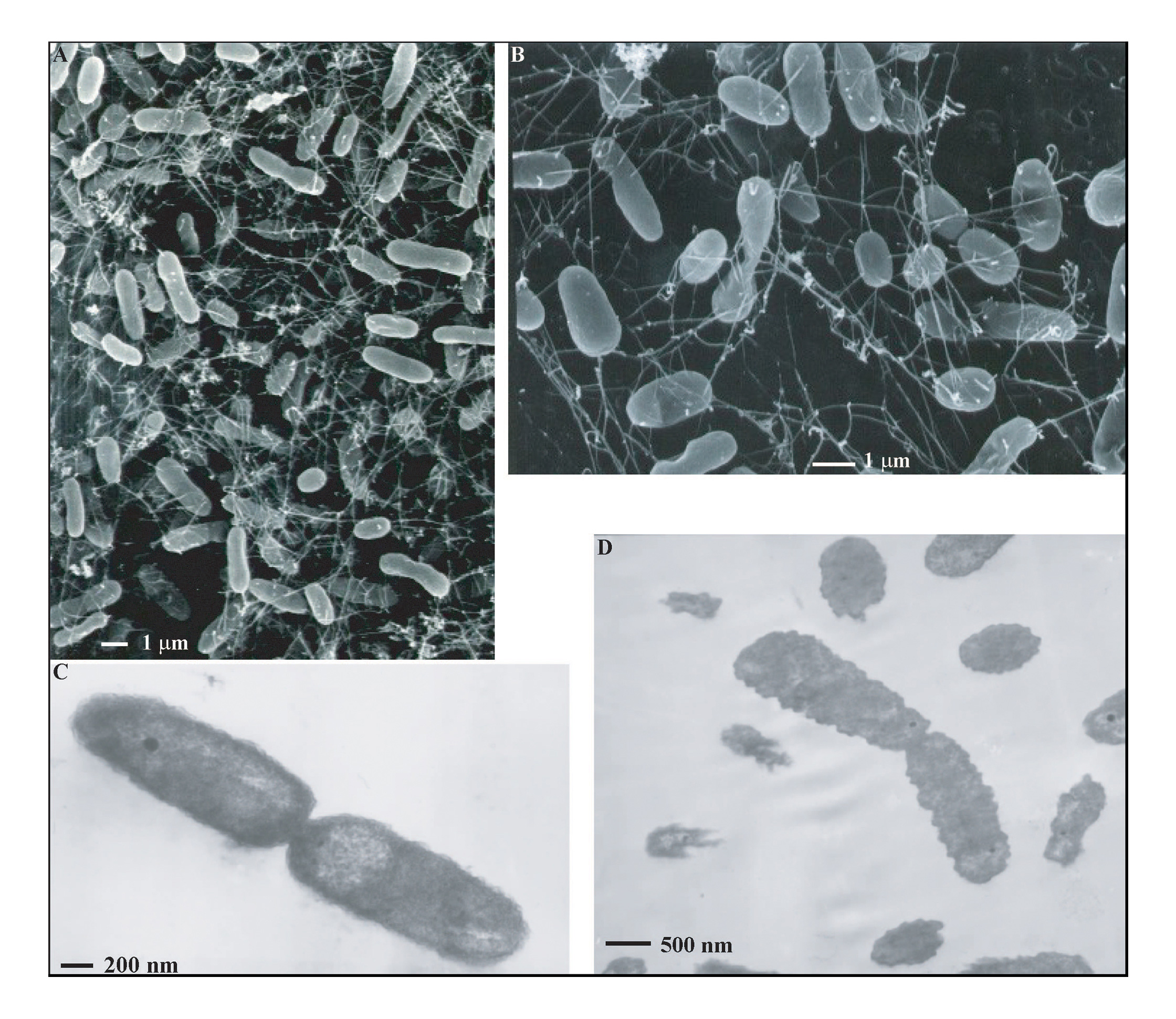

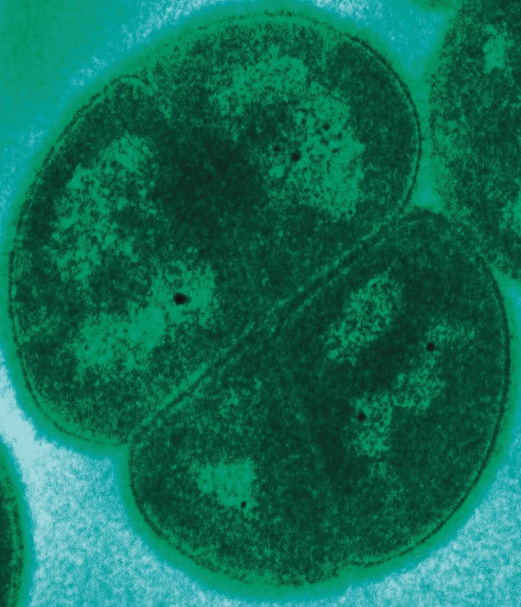

Aujourd’hui, toute une panoplie d’extrêmophiles

Deinococcus radiodurans est une bactérie polyextrêmophile et l’un des organismes les plus radiorésistants connus au monde. Cette bactérie présente une résistance impressionnante, notamment aux UV, aux radiations ionisantes, au peroxyde d’hydrogène, au vide, à l’acide, aux températures extrêmes, au dessèchement, au froid et à la famine.

© Wikimedia/Domaine public

En attendant, l’étude d’organismes actuels capables de résister à de fortes températures pourrait nous en apprendre davantage sur les premières formes de vie.

Actuellement, il existe sur Terre des eucaryotes capables de résister à 65 °C, des bactéries pouvant encore vivre à 95 °C et même jusqu’à 120°C pour certaines archées! Les organismes extrêmophiles peuvent aussi nous donner des indices sur le type de milieu extrêmes que la vie serait capable de coloniser sur d’autres planètes… Car il n’y a pas que les températures extrêmes auxquelles la vie peut s’adapter. Certains organismes résistent par exemple à de fortes pressions ou à des eaux totalement saturées en sel. D’autres s’accommodent de milieux très acides, très basiques. Ou bien encore à la sécheresse et aux rayons ultraviolets dans les milieux désertiques, grâce à des pigments protecteurs et de puissants mécanismes de réparation de leur ADN, comme la bactérie Deinococcus radiodurans par exemple. « On trouve même des bactéries et des champignons insensibles à la radioactivité sur les murs des centrales nucléaires, ajoute Purificación Lopez-Garcia. Cette dernière faculté est en fait due à une protection anti-UV qui protège aussi, de fait, contre les rayonnements ionisants. » Ici, les experts parlent d' »exaptation » car on est aux limites de la définition des organismes extrêmophiles. « Phile » veut en effet dire « aimer », autrement dit en dépendre pour sa survie, ce qui n’est pas le cas pour ces organismes résistants aux radiations.