Inerte ou vivant ?

La nature foisonne d’objets plus ou moins vivants que la science commence à peine à étudier.

Virus, viroïdes, virophages et autres plasmides forment tout un univers à l’interface de l’inerte et du vivant. Il devient dès lors envisageable que de telles entités se succédant sur la Terre primitive aient entraîné une évolution progressive de la matière inerte vers la vie. Reste à savoir où placer le curseur entre ce qui est vivant et ce qui ne l’est pas.

La reproduction, un métabolisme plus ou moins sophistiqué, un état de confinement proche de la compartimentation des cellules vivantes actuelles sont autant de notions qui servent à discriminer le vivant et l’inerte.

Ces manières d’appréhender le vivant sont aujourd’hui prises en défaut par toutes sortes d’entités inclassables, à l’instar des viroïdes. Sortes d’ARN nus sans capsule ni enveloppe, découverts au début des années 1970, ces structures pourraient être les vestiges d’une évolution pré-cellulaire qui aurait devancé les lignées cellulaires actuelles.

Plus récemment, la découverte de virus capables de fabriquer des appendices protéiques de quelques centaines d’acides aminés, indépendamment de toute cellule hôte, a fait un peu plus vaciller le dogme d’une frontière nette et inamovible entre vivant et non-vivant.

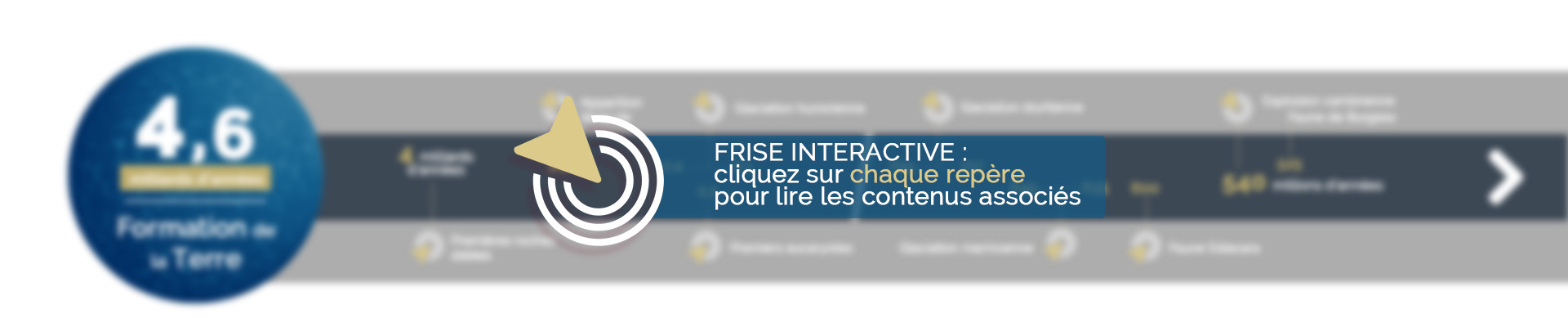

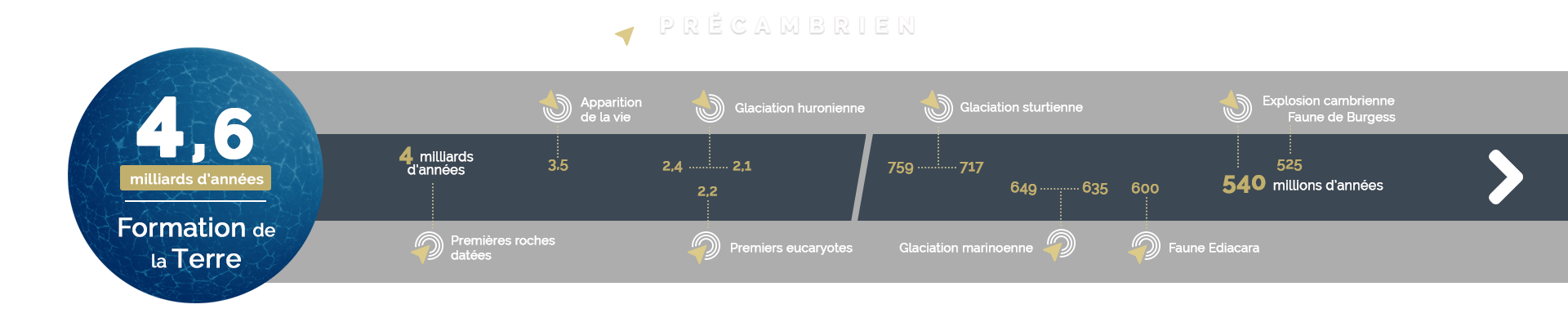

L’évolution dans la continuité

La vie creuse son sillon sur notre planète sans interruption depuis plusieurs milliards d’années.

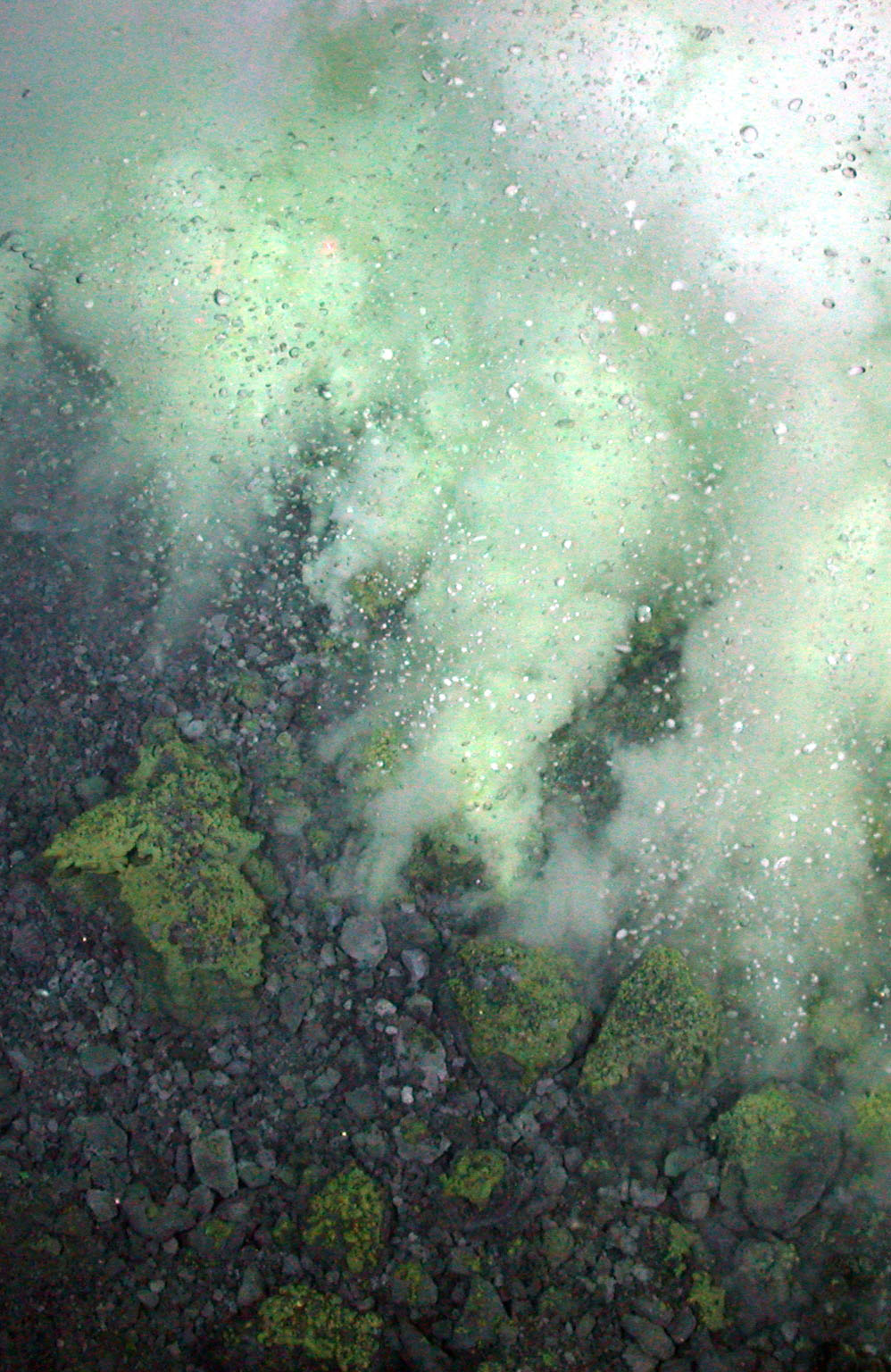

Les spongiaires, que l’on nomme plus communément éponges, sont les plus vieux représentants actuels du règne animal. Leurs ancêtres peuplaient déjà les écosystèmes marins il y a 760 millions d’années. Une existence exceptionnellement longue qui reste toutefois bien inférieure à celle des organismes unicellulaires colonisant certains milieux extrêmes déjà présents sur la Terre primitive, comme les sources hydrothermales sous-marines ou les lacs acides. Cette longévité, conjuguée à une relative stabilité évolutive, constitue une caractéristique commune à de nombreux systèmes vivants.

La cellule,

mètre étalon du vivant

Pour fabriquer l’ensemble de ses constituants à partir des éléments chimiques présents dans le milieu extérieur, croître et se multiplier, la plupart des êtres vivants a besoin d’un niveau d’organisation minimum.

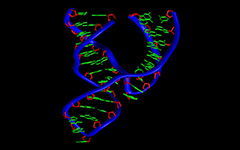

Depuis plus de 3,5 milliards d’années, la cellule constitue cette unité de base à la fois structurante et fonctionnelle. Formulée en 1839 par les scientifiques allemand Matthias Jakob Schleiden et Theodor Schwann, la théorie cellulaire stipule que tous les organismes vivants sont constitués d’une ou plusieurs cellules qui peuvent à leur tour être considérées comme les unités fondamentales de toute structure biologique. En outre, les cellules dérivent toujours d’autres cellules préexistantes et renferment l’information génétique nécessaire à leur propre fonctionnement ainsi qu’à la transmission de l’hérédité aux générations cellulaires suivantes.

En tant que plus petit dénominateur commun des êtres vivants, la cellule matérialise aujourd’hui encore la limite entre l’inerte et le vivant pour beaucoup de biologistes.

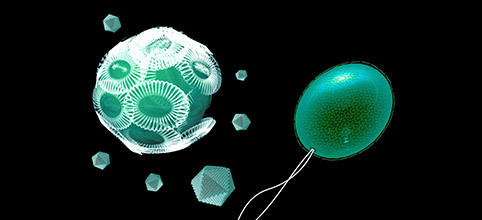

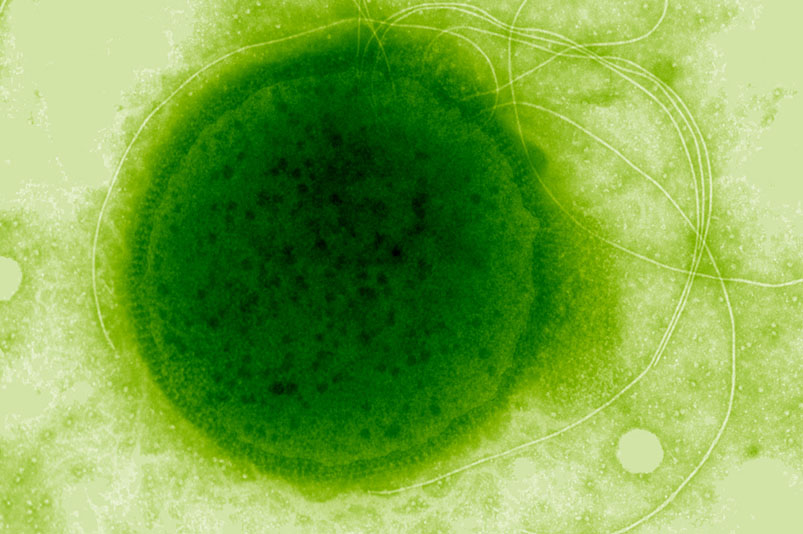

Coupe d’une bactérie. Les bactéries sont des cellules procaryotes, entités plus simples que les cellules eucaryotes mais pourvues de tous les processus biologiques vitaux. Elles se différencient de celles-ci par l’absence d’organites intracellulaires, et en particulier du noyau. Ces cellules comportent à leur surface des flagelles leur permettant de se déplacer.

© CNRS/sagascience – réalisation : Blueberry Interactive

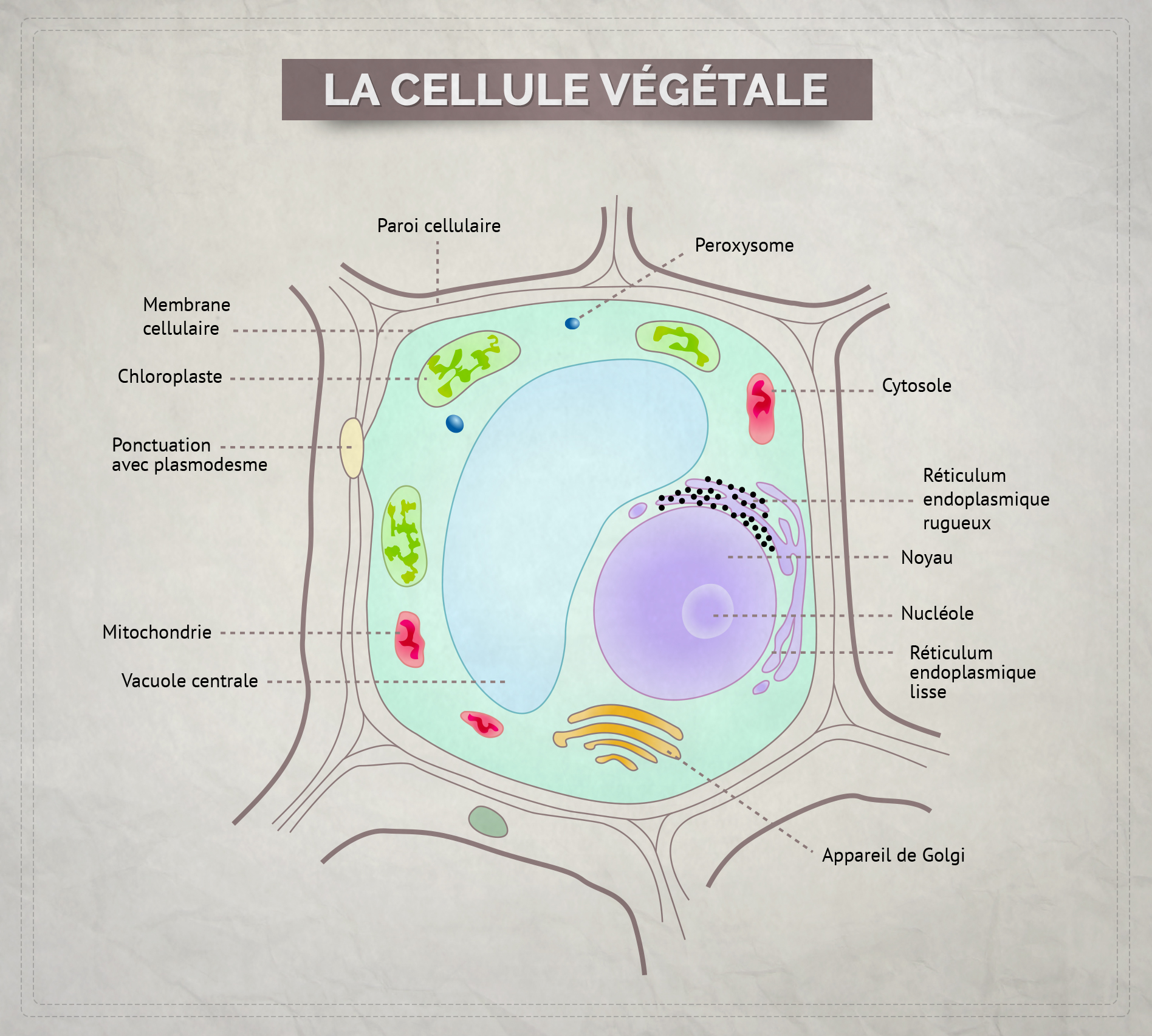

Une cellule végétale, cellule eucaryote. Ces cellules se différencient des cellules animales, autres cellules eucaryotes, par quelques éléments comme la présence d’une vacuole, une paroi faite de protéines et de cellulose (paroi pectocellulosique) qui se superpose à la membrane plasmique et d’organites, en particulier les chloroplastes qui contiennent la chlorophylle, pigment qui intervient dans la photosynthèse.

© CNRS/sagascience – réalisation : Blueberry Interactive

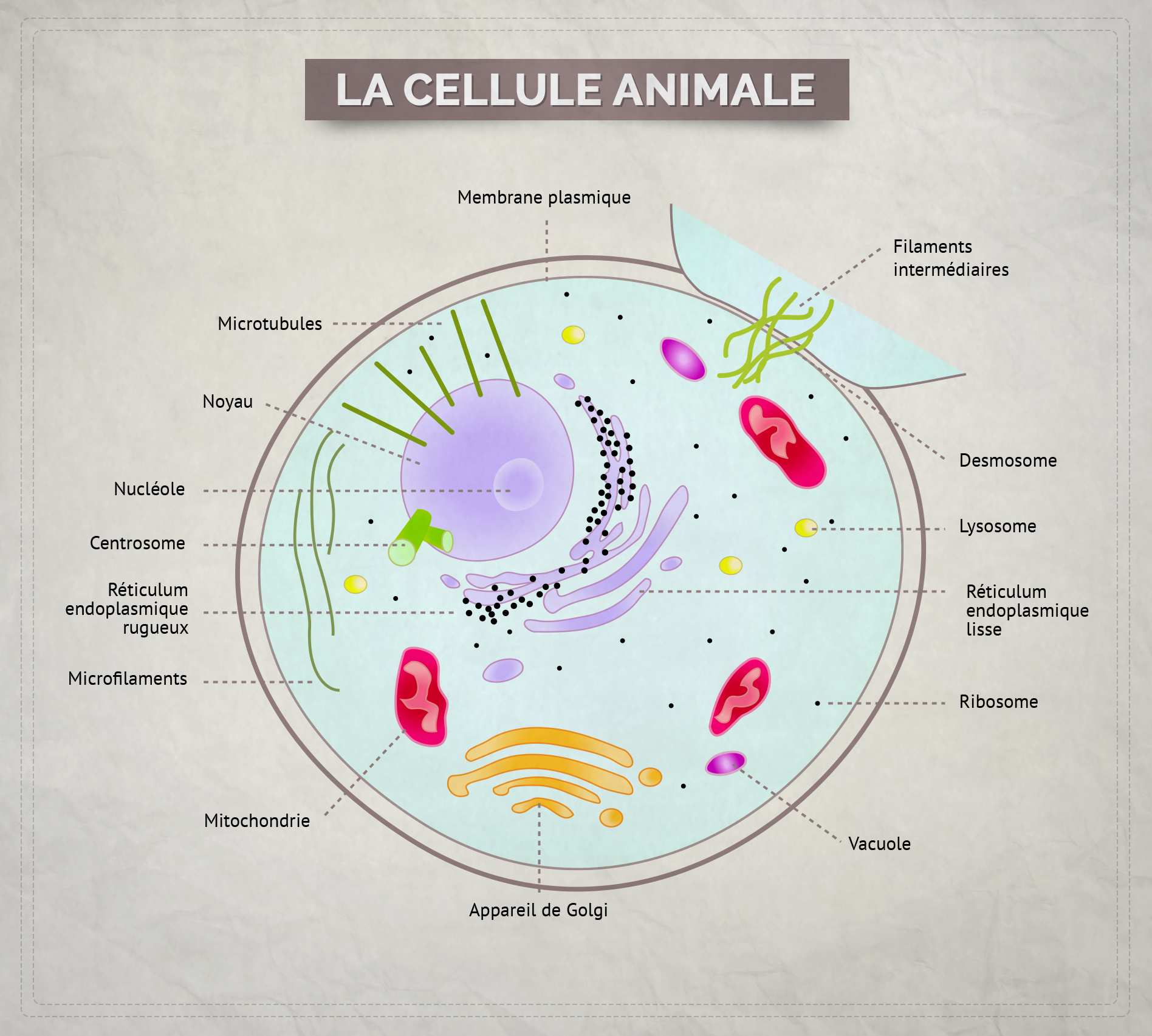

Une cellule animale, cellule eucaryote. Une caractéristique importante des cellules eucaryotes est leur compartimentation en organites spécialisés au sein desquels se déroulent des processus métaboliques spécifiques. Parmi ces organites on trouve le noyau, qui héberge l’ADN de la cellule.

© CNRS/sagascience – réalisation : Blueberry Interactive

L’eau c’est la vie!

Tous les êtres vivants partagent cette particularité d’être majoritairement constitués d’eau.

Des plantes qui peuvent en contenir jusqu’à 95%, aux mammifères, en passant par les poissons, des insectes jusqu’aux bactéries, aucun organisme ne déroge à la règle.

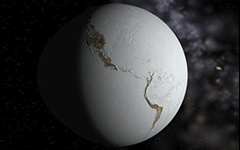

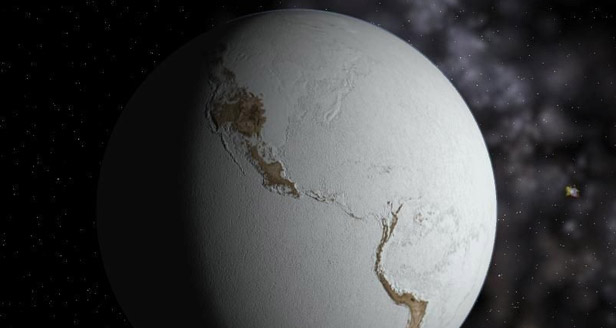

Cela n’a rien d’étonnant: la molécule H2O accompagne l’incroyable saga de la vie depuis ses débuts. Que cette dernière soit apparue dans des étendues lacustres situées près de zones de fort volcanisme ou à proximité de sources hydrothermales sous-marines, deux des hypothèses actuellement avancées par la communauté scientifique, ces deux environnements ont en commun de contenir de l’eau liquide. Cet excellent solvant, déjà présent en grande quantité sur la Terre primitive, a pu favoriser les réactions chimiques entre les atomes les plus abondants. Le milieu aqueux a ensuite permis aux premières molécules organiques nées de ces réactions chimiques de se rencontrer, d’interagir et de s’organiser. Ces briques élémentaires ont pu trouver dans les océans primordiaux les conditions idéales pour évoluer vers les premières proto-cellules pourvues d’une membrane. C’est protégée par l’eau liquide des méfaits du rayonnement solaire ultraviolet que cette vie encore balbutiante a pu se complexifier.

Le carbone,

cet atome « magique »

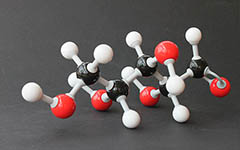

Hasard et nécessité, le carbone est à la base de toutes les formes de vie connues à ce jour.

Cet atome présente en effet bien des atouts. Ses liaisons avec d’autres éléments chimiques simples sont particulièrement stables dans un registre de température compris entre 0 et 100°C, coïncidant avec celui de l’eau à l’état liquide qui a servi de matrice à l’émergence de la vie.

Les quatre liaisons chimiques dont dispose le carbone lui permettent de s’unir facilement et sans véritable préférence avec l’hydrogène, l’azote, l’oxygène ou un autre atome de carbone. L’énergie mise en jeu dans la liaison qui unit le carbone à chacun de ces atomes est en outre peu contraignante. Autrement dit, le carbone ne s’associe pas nécessairement avec l’élément qui forme la liaison la plus difficile à rompre. Cette propriété unique lui confère la capacité de générer un large éventail de combinaisons moléculaires. Cela explique pourquoi le squelette chimique de chaque molécule organique (protéines, lipides, acides aminés, glucides,…) s’articule systématiquement autour de l’atome de carbone.

La difficile quête

des origines

Déterminer avec précision le moment où la vie est apparue sur Terre reste un défi pour la science.

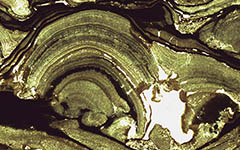

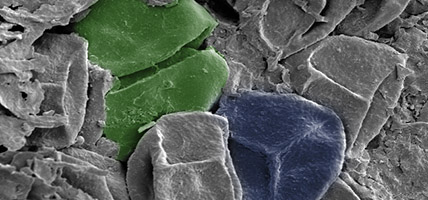

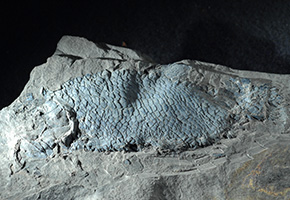

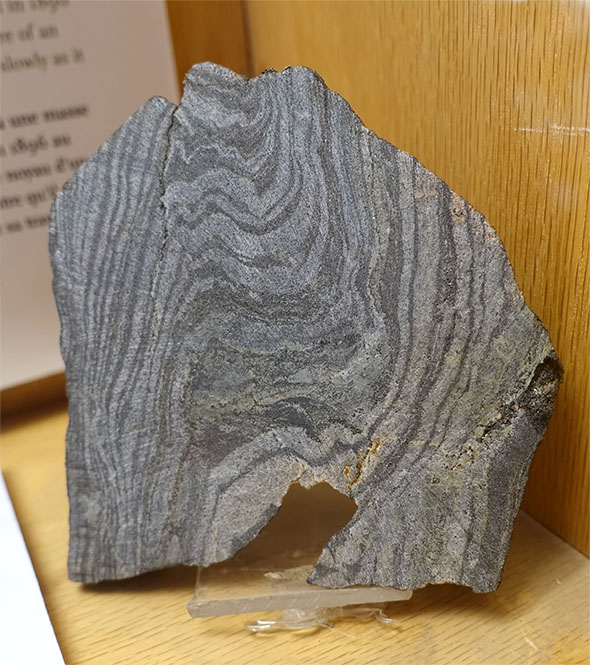

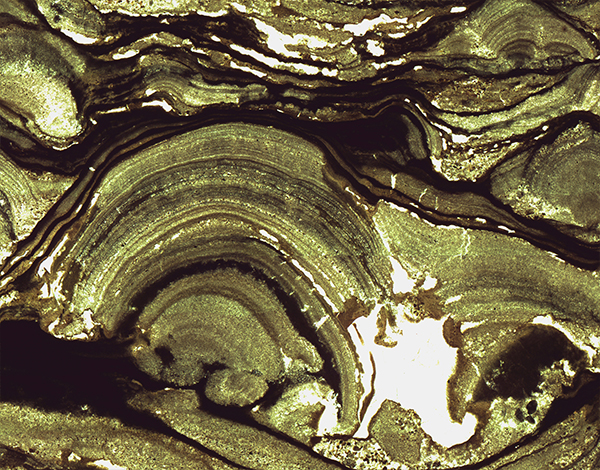

Vue microscopique en coupe d’une colonie de stromatolithes millimétriques de la formation de Tumbiana, craton des Pilbara, Australie. Ces stromatolithes ont préservé des globules organiques présentant des morphologies de microfossiles associés à des nanocristaux d’aragonites. Ces globules sont interprétés comme des fossiles de cellules ayant participé à l’accrétion des stromatolithes.

© K. Lepot/CNRS Photothèque

A l’heure actuelle, les plus anciennes traces avérées de son existence datent de 3,5 milliards d’années. Il s’agit de structures proches des stromatolithes actuels, ces dépôts calcaires formés par certains tapis bactériens. Ces preuves directes d’une vie ancestrale proviennent d’affleurements rocheux des régions de Pilbara, en Australie, et de Barberton, en Afrique du Sud. En 2016, les indices d’une activité microbienne remontant à 3,7 milliards d’années auraient été découverts au Groenland. Ces éléments restent néanmoins sujets à polémique, tout comme les filaments d’hématite découverts au Canada en 2017 dans les roches vertes de Nuvvuagittuq, sur la côte de la baie d’Hudson. Ces structures tubulaires, localisées dans des sédiments vieux de 4,2 milliards d’années, évoquent certains microorganismes des sources hydrothermales sous-marines actuelles.

Chercheurs examinant des carottes pour étudier les microorganismes vivants dans la roche. Les carottes ont été obtenues lors d’un forage dans la formation de Tumbiana, dans le Pilbara, en Australie. Elles datent de 2,7 milliards d’années et abritent des stromatolithes fossiles massifs non contestés. Les stromatolithes sont des roches feuilletées coniques ou en dômes formées par le dépôt calcaire d’un tapis de microorganismes (bactéries, archées,…). Ce sont entre autres dans les affleurements de Pilbara, que les plus vieilles traces de vie attestées ont été découvertes.

© P. Lopez Garcia/CNRS Photothèque

Les preuves de l’existence d’une vie aussi ancienne sont donc plutôt minces. Les affleurements de roches peu altérées étant en outre quasi-inexistants au-delà de 3,8 milliards d’années, la probabilité de dénicher des traces d’une vie antérieure à cette période est très faible. Sans compter qu’à la même époque la Terre a subi un déferlement de météorites qui pourrait avoir effacé toute forme de vie primitive apparue au cours des 500 premiers millions d’années d’existence de notre planète. Quant aux traces datant de 3,5 milliards d’années découvertes en Afrique du Sud et en Australie, les moins controversées à ce jour, elles correspondent déjà à une forme de vie évoluée. De nombreuses étapes furent donc nécessaires pour passer d’une chimie simple à cette structure biologique complexe. Or la plupart des aspects de cette « biochimie prébiotique » reste un mystère.

Roche réputée pour être une des plus vieilles connues au monde (au moins 3,7 milliards d’années), elle provient de la zone d’Isua au Groenland et est unanimement reconnue comme étant d’origine sédimentaire. Elle est le support d’une étude des isotopes du fer afin de pouvoir confirmer ou non des hypothèses qui mettent en jeu une activité biologique au moment de la formation de la roche, et donc qu’un type de vie existait bien il y a 3,7 milliards d’années.

© T. Mamberti/CNRS Photothèque

Sur les traces chimiques

des premiers organismes

Si les couches géologiques terrestres fourmillent d’espèces disparues, le registre fossile recouvre essentiellement les 540 derniers millions d’années de l’histoire de notre planète.

Parvenir à identifier les tout premiers organismes vivants en cherchant leurs restes fossilisés s’avère complexe. Pour s’assurer de la présence d’une vie ancestrale dans des roches vieilles de plusieurs milliards d’années, les scientifiques cherchent plutôt à identifier la signature de leur activité biologique.

Dans la nature, chaque élément chimique se décline en plusieurs atomes de poids variable: ce sont les isotopes. Or, parmi les différents isotopes du carbone, du soufre ou de certains métaux dits bio-essentiels comme le fer, le nickel et le molybdène, les processus biochimiques ont tendance à privilégier les plus légers d’entre eux. Ces derniers vont alors s’accumuler davantage que les isotopes les plus lourds dans la matière vivante. Cela explique notamment pourquoi le carbone 12 est présent en plus grande quantité que le carbone 13 dans le corps humain.

L’analyse de ces subtils rapports isotopiques permet donc, en théorie, de distinguer les restes d’un organisme primitif d’un artefact minéral. Ce n’est toutefois pas aussi simple car la matière minérale est tout à fait capable d’imiter, par certaines réactions chimiques, des rapports isotopiques biologiques. Connaître le contexte géologique dans lequel ont été prélevés ces échantillons est indispensable pour réussir à identifier avec le moins d’ambiguïté possible des signaux chimiques émanant des premiers organismes vivants.

Interventions, lors du colloque « Qu’est-ce que la vie » », organisé par le CNRS les 2 et 3 novembre 2016, de Ludovic Jullien (laboratoire P.A.S.T.E.U.R, CNRS/ENS/UPMC) et Laurent Blanchoin (CytomorphoLab, laboratoire de physiologie cellulaire & végétale). Durée : 57mn

Comment définir le vivant ?

La question des origines de la vie invite à définir le vivant. Or, se livrer à cet exercice c’est prendre le risque d’ouvrir une véritable boîte de Pandore.

En effet, il n’existe pas une seule définition de la vie mais des dizaines, selon la discipline scientifique ou l’angle sous lequel on choisit d’aborder le sujet.

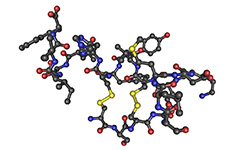

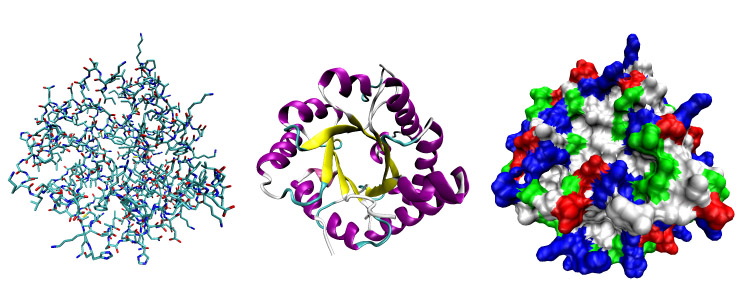

Cette multitude de définitions scientifiques recouvre bien souvent de grandes caractéristiques communes : l’élaboration par « soi-même » de structures macromoléculaires complexes telles que les protéines, l’aptitude à mobiliser l’énergie nécessaire à la synthèse et au maintien de cette organisation, la capacité à se reproduire ou se multiplier plus ou moins à l’identique, une sensibilité à la sélection de type darwinienne…

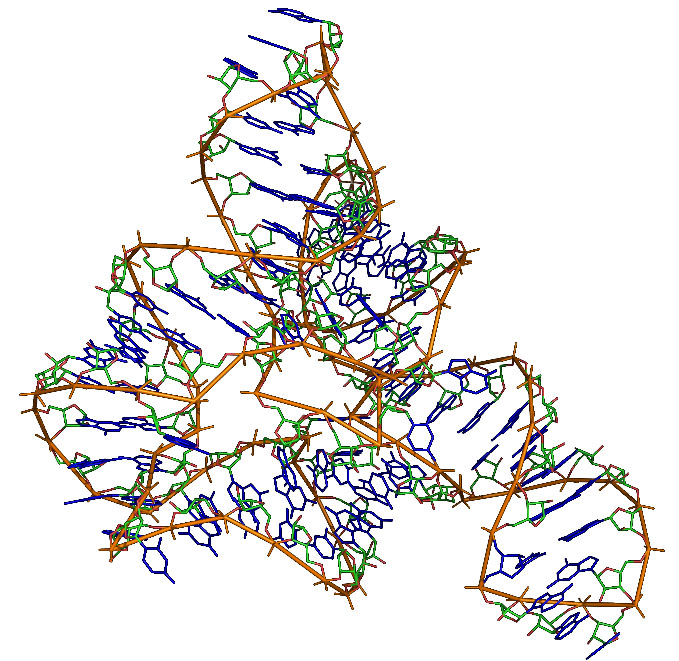

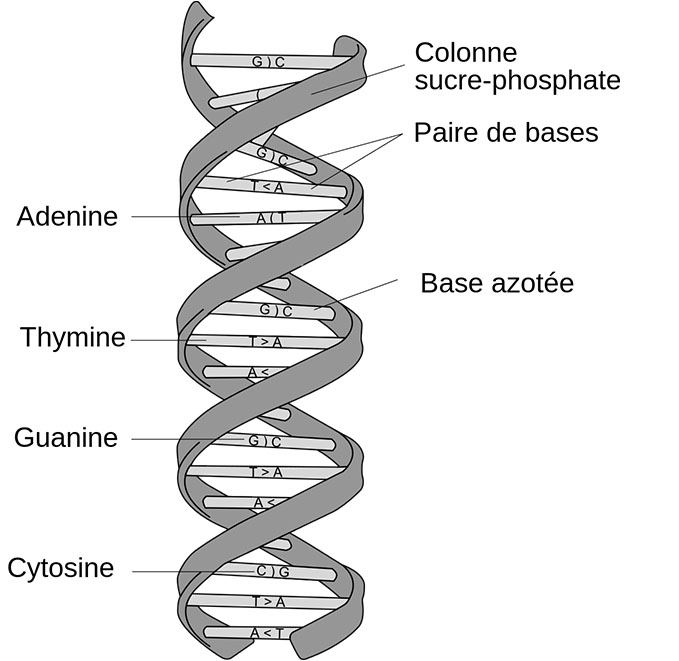

Auto-organisation, métabolisme, reproduction et évolution forment ainsi le socle sur lequel repose la plupart des définitions actuelles de la vie. Cette dernière peut également être définie du point de vue de ses constituants essentiels que sont les acides nucléiques (ARN et ADN), les protéines, les glucides et les lipides.

Chacune de ces entités a en effet la particularité d’être dédiée à une fonction identique chez tous les êtres vivants connus: supporter et transmettre l’information pour les acides nucléiques, assurer l’organisation structurale et les réactions de catalyse biochimique pour les protéines, les glucides et pour certains ARN, délimiter les compartiments pour les lipides.

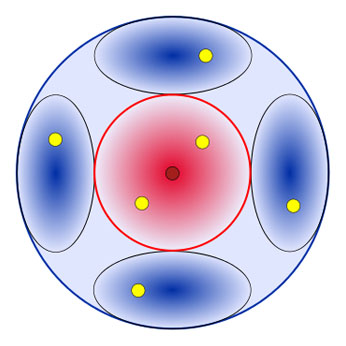

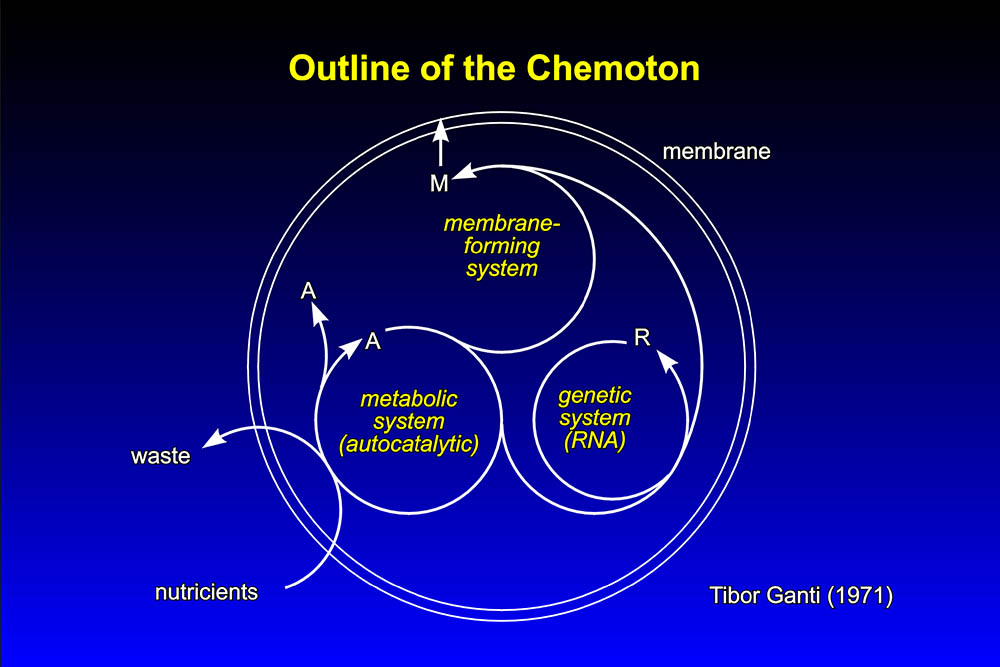

L’approche conceptuelle

A ces définitions, basées sur une superposition de caractéristiques nécessaires et suffisantes, s’oppose une perception plus théorique de la vie. Il s’agit alors d’appréhender les systèmes vivants sur la base d’un modèle à même de décrire le plus simplement possible leur fonctionnement. Le « chemoton » formalisé en 1971 par le biochimiste et biomathématicien hongrois Tibor Gánti en est un parfait exemple. Ce modèle théorique part de l’hypothèse que la vie repose fondamentalement sur trois propriétés: le métabolisme, l’auto-réplication et une membrane formée par une double couche de lipides. Les fonctions métaboliques et de réplication forment ensemble un sous-système autocatalytique nécessaire aux fonctions essentielles de la vie. La membrane lipidique qui renferme ce sous-système l’isole quant à elle du milieu environnant.

Le point de vue des biologistes

En 1854, le biologiste français Claude Bernard estimait « illusoire et chimérique, contraire à l’esprit même de la science, de chercher une définition absolue de la vie. » C’est semble-t-il à cette conception que la biologie est restée fidèle en choisissant d’ignorer la notion de vie au profit de l’analyse d’objets désignés de façon plus ou moins empirique comme étant vivants. Aujourd’hui encore les chercheurs en biologie perçoivent la vie comme le mode d’existence des organismes vivants. Pour eux, il s’agit donc avant tout d’un phénomène historique apparu sur Terre et qui ne se manifeste qu’au sein des êtres vivants, présents ou passés.

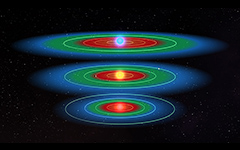

Si pour les biologistes il n’est pas indispensable de parvenir à une définition consensuelle du vivant dans la quête de vie extraterrestre, les astrophysiciens, eux, ont besoin d’en définir les contours.

Pour cette communauté scientifique, la nécessité de disposer de critères de reconnaissance opérationnels de la vie s’avère même essentiel. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si l’Agence spatiale américaine a opté pour une définition très « corsetée » de la vie. Énoncée en 1992 par le biologiste moléculaire Gerald Joyce, celle-ci postule que « La vie est un système chimique et auto-entretenu capable de subir une évolution darwinienne. » Cette description du vivant est pourtant loin de faire l’unanimité parmi les scientifiques qui s’intéressent aux origines terrestre ou extraterrestre de la vie. S’inspirant de la pensée du philosophe des sciences Thomas Samuel Kuhn, selon laquelle la clé de toute révolution scientifique réside dans les anomalies, certains d’entre eux considèrent en effet qu’il devrait en aller de même de la recherche d’éventuelles traces de vie dans l’univers.

Vouloir définir la vie n’est-il pas illusoire?

Certains chercheurs qui travaillent sur la problématique des origines de la vie se refusent à en donner une définition. L’une des principales raisons invoquées est que les définitions proposées jusqu’ici reposent toutes sur l’étude d’un très petit nombre d’espèces, de surcroît essentiellement contemporaines. On estime en effet que moins de 5% de la totalité de la biodiversité actuelle est connue des scientifiques. Ces espèces déjà décrites ne représenteraient en outre pas plus de 1/1000e de toutes celles qui ont peuplé la Terre depuis l’émergence de la vie il y a environ 3,5 milliards d’années.

Partant de ce constat, il n’est donc pas insensé d’imaginer que parmi les millions d’espèces qu’il reste à découvrir et les milliards d’autres qui ont disparues pour toujours de la surface de la planète, certaines ne remplissent qu’un ou deux critères retenus pour définir le vivant, et peut-être aucun.

La complexité du vivant

Réalisateur : Jean-Marc Serelle

Producteur : CNRS Images – Coproducteur : Inserm (2016)

Le vivant qu’est-ce que c’est ?

Série : Un monde vivant, histoires de biodiversité

Réalisateur : Sophie Bensadoun – Conseiller scientifique : Franck Courchamp

Producteur : CNRS Images (2010)

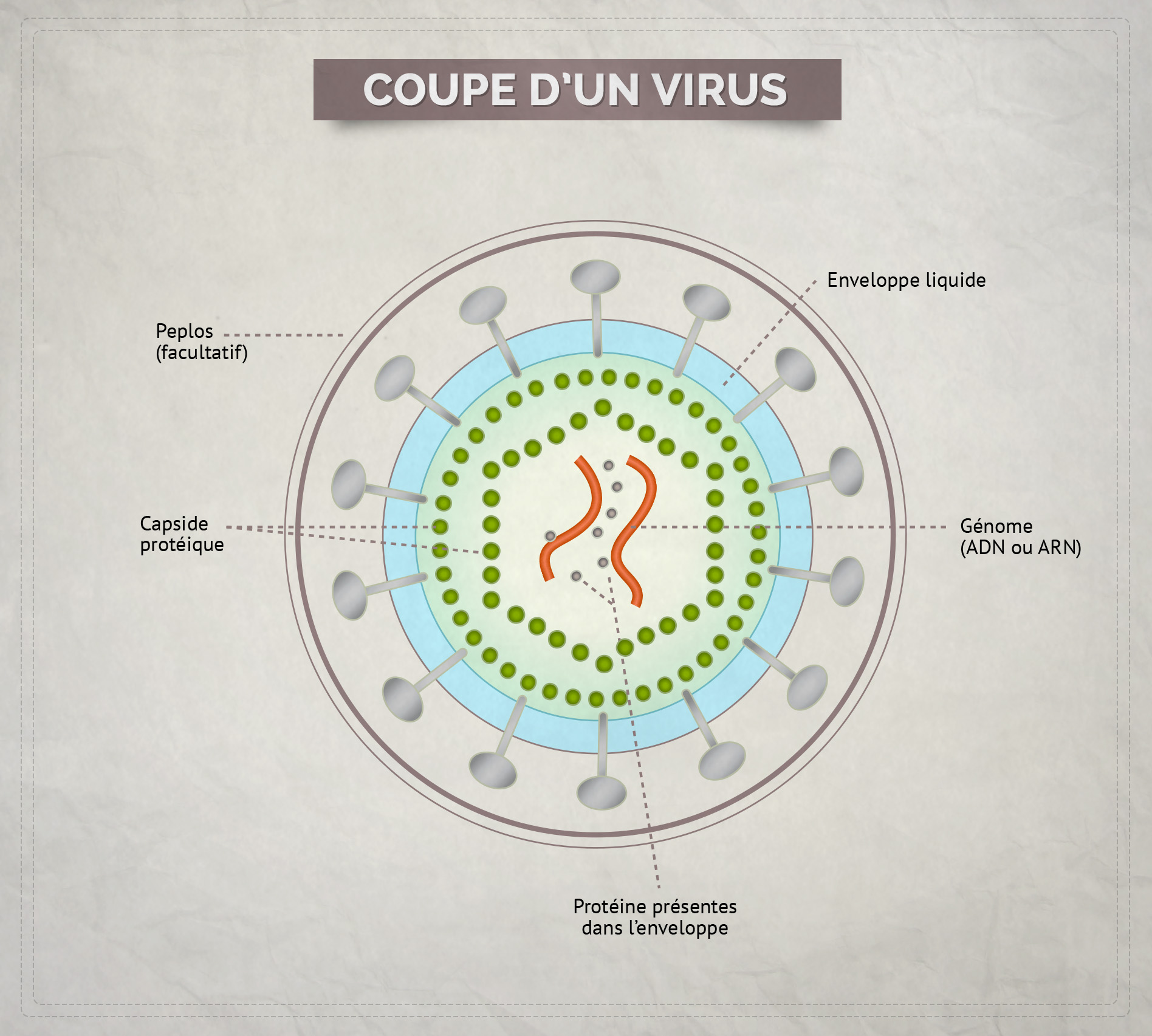

Les virus sont-ils vivants?

Réduits à la seule expression de leurs particules virales circulant dans le milieu naturel, les virus ont longtemps été considérés comme non-vivants…

Puis, à la découverte progressive de la très grande diversité du monde viral, est venue s’ajouter celle de plusieurs virus géants au tournant des années 2000. Les scientifiques ont alors commencé à se demander s’ils n’avaient pas conclu un peu trop hâtivement au caractère inerte des virus.

La première véritable définition scientifique des virus, proposée en 1957 par le français André Lwoff, postule qu’ils ne possèdent pas de ribosome, se reproduisent à partir de leur seul génome, ne se divisent pas et ne disposent pas de leur propre métabolisme. En se fondant sur la nature inerte, non pas des virus mais de leurs particules virales, le biologiste en déduisit qu’ils ne pouvaient être vivants. Pour lui, l’élément déterminant n’était donc pas la taille mais l’autonomie. Or, la communauté scientifique n’est plus aussi catégorique à ce sujet. Certains biologistes estiment en effet qu’une entité doit être considérée comme vivante à partir du moment où elle est fonctionnelle dans un organisme vivant. Par ailleurs, on sait désormais que chez la plupart des virus, le génome ne peut à lui seul déclencher le cycle infectieux comme le prétendait Lwoff. La découverte en 2011 de bactéries parasites obligatoires ne disposant pas du métabolisme nécessaire à leur réplication est venue remettre un peu plus en cause sa définition des virus.

Une question de taille

Encore récemment, une majorité de scientifiques était persuadée que la plupart des virus avait une taille inférieure aux plus petits organismes cellulaires. Une vision biaisée qui remonte à la mise en évidence des tout premiers représentants du monde viral, vers la fin du XIXe siècle. Découvert par le botaniste russe Dimitri Ivanoski en 1892, le virus de la mosaïque du tabac doit sa détection au fait qu’il se révèle suffisamment petit pour passer au travers du filtre conçu par Charles Chamberland pour retenir les bactéries. Dans les années qui suivent, la découverte des virus de la fièvre aphteuse et de la rage, via le même protocole expérimental, ne fera que renforcer l’idée qu’un virus est nécessairement plus petit que la plus insignifiante des bactéries.

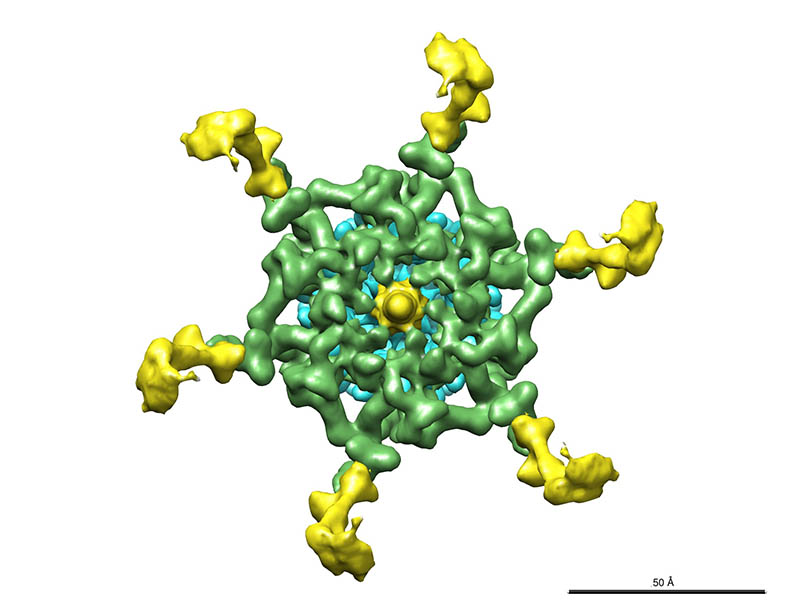

Il faudra attendre près d’un siècle pour que ce dogme vole enfin en éclats. En 2003, une équipe marseillaise découvre Mimivirus, une particule virale d’un diamètre de 0,75 micromètres – c’est 10 fois plus que le virus de la rage – renfermant un génome ADN de plus d’un million de nucléotides codant près de 1000 protéines différentes.

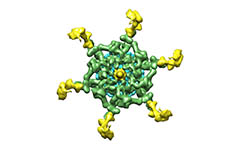

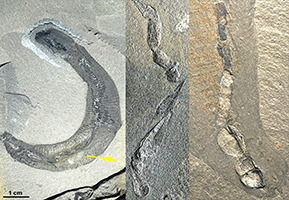

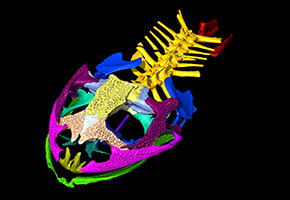

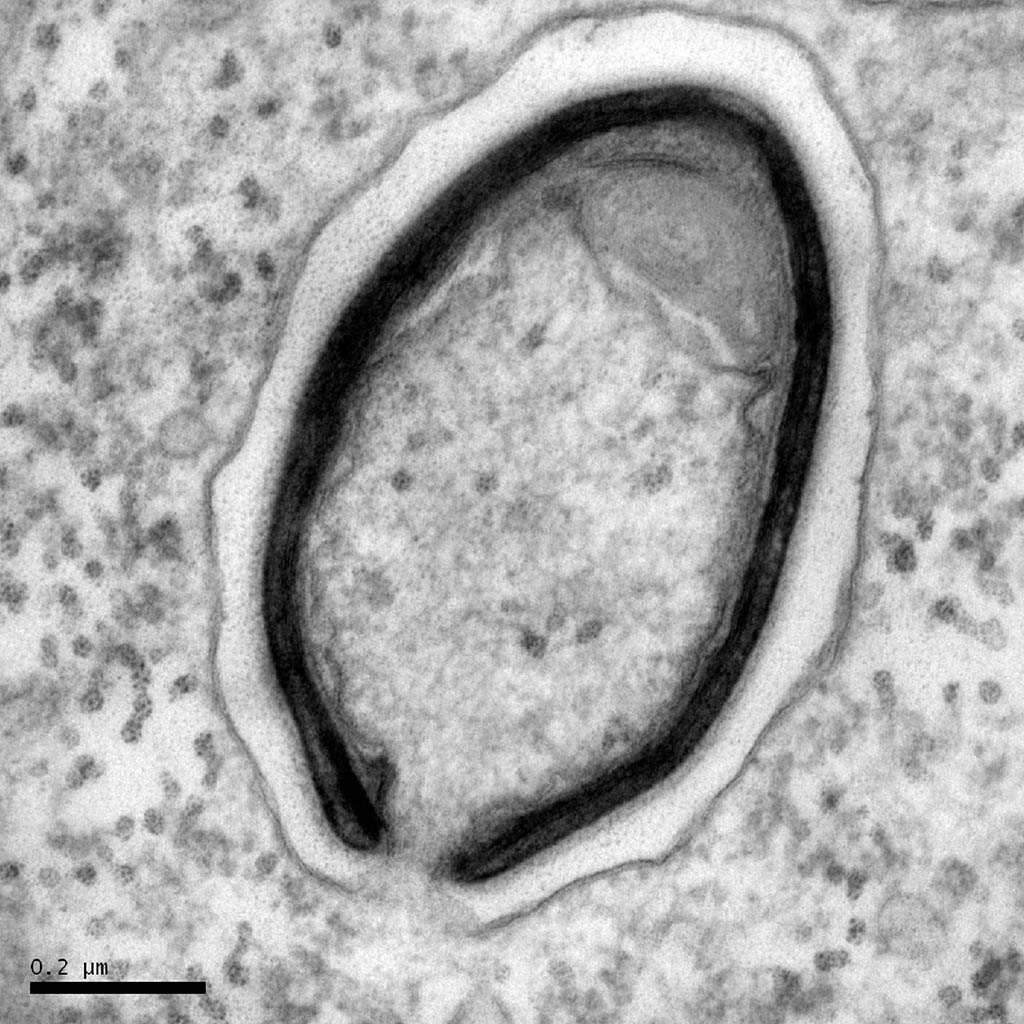

L’intérieur complexe d’un Mimivirus. De part la taille de sa particule virale (400 nm) d’une part et de son génome d’autre part (environ 1 Mb), Mimivirus est l’un des plus grands virus connus à ce jour. Image prise au microscope électronique (x 300 000).

© D. Raoult/N. Aldrovandi/CNRS Photothèque

En se faisant passer pour une bactérie, Mimivirus parvient à être phagocyté par une amibe qui est ainsi infectée. Par la suite, d’autres familles de virus géants vont être découvertes comme Pandoravirus ou Pithovirus.

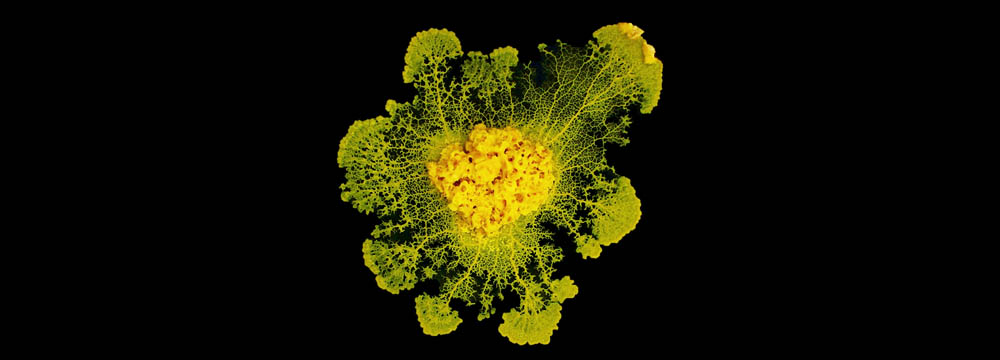

Début 2018, la découverte de Tupanvirus, apparenté à Mimivirus, vient agrandir le bestiaire des virus géants. Doté d’une immense queue faisant 3 fois sa taille – au total, 2,3 micromètres de long, c’est le plus grand des virus géants observés à ce jour. Les deux souches de Tupanvirus ont été découvertes au Brésil, dans certains des milieux aquatiques les plus extrêmes sur terre : Tupanvirus Soda lake, dans un lac de soude, et Tupanvirus Deep ocean, à près de 3000 mètres de profondeur, dans des sédiments océaniques. Autre particularité, son génome proche de Mimivirus possède un large répertoire de gènes impliqués dans la synthèse des protéines. Ne leur manque plus que des ribosomes et la capacité à produire de l’énergie – un métabolisme, pour approcher le système des cellules. Si les virus géants et leurs propriétés inattendues ne closent pas la controverse, ils bouleversent encore davantage nos conceptions sur ce qu’est – ou devrait être – le vivant.

Les 2 nouveaux virus découverts, baptisés Tupanvirus, possèdent une queue inhabituellement longue.

© B. La Scola, J. Bou Khalil

Car les virus géants se montrent génétiquement aussi complexes qu’une bactérie et largement plus que les virus classiques : ils comportent jusqu’à 2500 gènes (contre 10 pour le VIH, plus de 4000 pour une bactérie comme Escherichia Coli et entre 30 000 et 60 000 chez l’homme). Patrick Forterre, biologiste et professeur à l’université Paris-Sud, émet ainsi l’hypothèse que les virus géants s’apparentent à des lignées cellulaires primitives qui, pour survivre, auraient évolué vers le parasitisme il y a plus de deux milliards d’années. Une sorte d’avantage évolutif qui aurait eu une influence considérable dans la biosphère : la plus grande partie de l’information génétique disponible sur notre planète aurait pu apparaitre chez les virus.

Durant la phase infectieuse du virus qui, selon la définition de Patrick Forterre, coïncide avec sa forme vivante, une sorte de complexe métabolique se met en place. C’est l’« usine virale » dont le fonctionnement s’apparente à celui d’un noyau de cellule eucaryote. Des caractéristiques qui pourraient être suffisantes pour remettre en cause l’exclusion des virus du monde vivant.

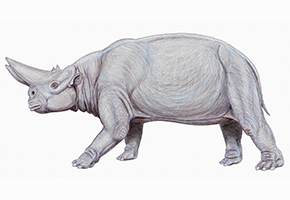

Image colorisée d’une coupe du virus géant Pithovirus sibericum, observé en microscopie électronique à transmission. Les virus géants sont les seuls virus visibles en microscopie optique, du fait d’un diamètre supérieur à 0,5 micron. Pithovirus sibericum, vieux de plus de 30 000 ans (Pléistocène supérieur), mesure 1,5 µm de long pour un diamètre de 0,5 µm. Il a été découvert dans un échantillon de sol gelé en provenance de l’extrême nord-est sibérien. Sa taille et sa forme en amphore rappellent celles de Pandoravirus mais l’analyse de son génome et de son mode de réplication prouve qu’il est très différent. Il inaugure donc une nouvelle famille de virus géants. Il est inoffensif pour l’homme et les animaux.

© J. Bartoli/C. Abergel/AMU/IGS/CNRS Photothèque

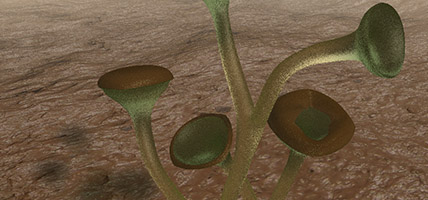

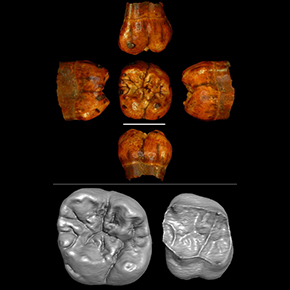

Rendu esthétique d’une image de microscopie électronique d’un Pandoravirus salinus, un virus géant découvert dans les sédiments des côtes chiliennes. Le nombre de ses gènes rivalise avec celui de certains microorganismes cellulaires eucaryotes. Le terme Pandoravirus évoque à la fois sa forme en amphore et son contenu génétique mystérieux. Seul un infime pourcentage (6%) des protéines codées par les 2 500 gènes de Pandoravirus salinus ressemble à des protéines déjà répertoriées dans les autres virus ou organismes cellulaires.

© AMU/IGS/CNRS Photothèque

Les chasseurs de virus

Auteur : Nicolas Baker – Réalisateur : Juliette Lacharnay

Journaliste : Cécile Khindria

Producteur délégué : CNRS Images (2015)

Une diversité qui n’en finit pas de s’étoffer

Plus de cinquante ans après la première tentative de caractérisation rigoureuse des virus par André Lwoff, la connaissance de ces organismes a considérablement progressé. Or plus on découvre de virus et plus on parvient à établir de distinctions entre leurs représentants. A titre d’exemple, plus d’une quinzaine de familles de virus ont été découvertes chez un seul groupe d’archées. C’est presque autant de familles que chez l’ensemble des bactéries actuelles.

Si les génomes des virus affectant chacun des trois domaines du vivant présentent certaines homologies, ce qui pourrait témoigner de leur origine ancienne, ils recèlent également de très nombreuses différences. Celles-ci traduisent probablement le fait que les virus ont co-évolué avec leurs hôtes respectifs. A l’appui de récentes études de virologie, on considère par ailleurs que 30 à 40% des bactéries seraient infectées par des virus.

En 2013, une équipe américaine estimait pour sa part qu’il existe plus de 320 000 espèces différentes de virus chez les mammifères. Et alors que moins de 15 années se sont écoulées depuis la mise en évidence du tout premier virus géant et son cortège de particules visibles au microscope optique, on en dénombre désormais quatre familles distinctes.

Une vie dans l’ombre des cellules

Bien qu’ils renferment des séquences d’ADN ou d’ARN, les virus ne peuvent pas synthétiser par eux-mêmes les briques destinées à façonner leur descendance car ils ne disposent pas de la machinerie dédiée à la fabrication des protéines.

Pour cela, les virus n’ont d’autre choix que de s’emparer des ribosomes d’une cellule hôte. S’il est donc peu probable que les virus aient précédé les organismes cellulaires, ils les ont sans doute accompagnés tout au long de leur évolution. Ils pourraient même avoir peuplé la Terre bien avant l’émergence du dernier ancêtre commun aux trois grands domaines du vivant, il y a 3,4 milliards d’années, compte tenu du fait que le fameux LUCA (Last Universal Common Ancestor) disposait déjà d’une trentaine de protéines ribosomiques.

Certains virus actuels possédant par ailleurs de nombreux attributs cellulaires, des chercheurs ont émis l’hypothèse qu’il pourrait s’agir d’anciennes cellules eucaryotes dégradées ayant évolué vers le parasitisme. Ces perdants de la course à l’évolution n’auraient alors pas eu d’autre choix pour survivre que de devenir les parasites des vainqueurs. Les virus pourraient ainsi être issus d’une lignée d’organismes proto-cellulaires dont le mécanisme évolutif se serait peu à peu réduit à sa plus simple expression.