Les origines de la vie

à travers l’Histoire :

des récits improbables aux scénarios réalistes

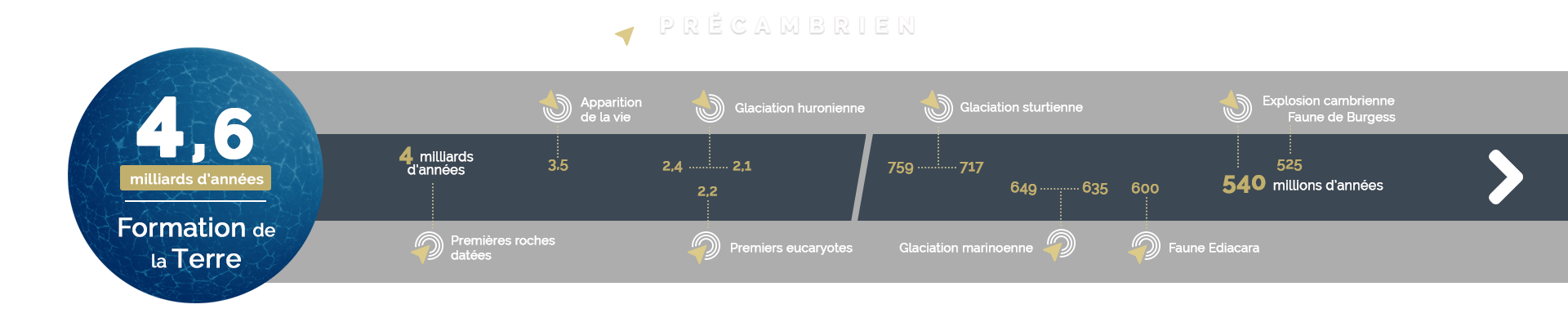

Depuis l’Antiquité, l’homme tente d’expliquer le mystère des origines de la vie. Dans son Histoire des animaux, rédigée il y a près de 2500 ans, le philosophe grec Aristote soutient ainsi que si certains organismes procèdent d’organismes similaires, d’autres, comme les insectes, apparaissent spontanément à partir de terres en putréfaction ou de substances végétales. Cette idée que des êtres vivants puissent surgir par génération spontanée à partir de la matière inerte va perdurer avant d’être progressivement remise en cause à partir du XVIIe siècle. La quête des origines de la vie est progressivement devenue un objet d’étude scientifique à part entière.

L’interminable débat

autour de la génération spontanée

Le médecin et alchimiste flamand Jean-Baptiste Van Helmont publie en 1648 une méthode pour « créer » des souris à partir de grains de blé mélangés à une chemise souillée de sueur humaine.

Constatant la présence de rongeurs après 21 jours d’incubation dans un placard, Van Helmont en déduit que le monde de l’inanimé peut laisser place à celui du vivant.

Dans cette expérience, et dans les nombreuses autres qui suivront, la croyance en une génération spontanée résultera très souvent d’une mauvaise interprétation d’observations bien réelles.

Francesco Redi.

© Wikimedia commons/Domaine public

Il faut attendre 1668 pour assister à la première contestation du principe de génération spontanée par l’expérimentation. Au XVIIe siècle, le médecin et poète italien Francesco Redi dépose de la viande dans trois récipients à large goulot et les met de côté pendant plusieurs jours.

Dans le premier récipient, scellé, la viande est intacte. Dans le second, laissé béant, il constate la présence de mouches et d’asticots. Le troisième récipient, dont le goulot avait été recouvert d’une simple gaze pour empêcher les mouches d’y entrer, ne contient que des asticots.

Redi démontre ainsi que les asticots n’apparaissent pas spontanément, contrairement à ce que l’on imaginait encore à l’époque, mais qu’ils résultent de la ponte de certains insectes.

Près d’un siècle plus tard, l’abbé Lazzaro Spallanzani, également biologiste, poursuit ces expérimentations. Il porte à ébullition un bouillon de culture dans un récipient scellé, laissant ainsi à l’air la possibilité de s’échapper. Il ne décèle la croissance d’aucun organisme vivant à l’issue de son expérience.

L’abbé Spallanzani en déduit donc que les microbes viennent de l’air et qu’ils sont tués par une ébullition suffisamment prolongée. Une question reste malgré tout en suspens : l’air n’est-il pas un facteur essentiel pour que se produise la génération spontanée ?

Lazzaro Spallanzani.

© Wikimedia commons/Domaine public

Les premières théories scientifiques

Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon.

© Wikimedia commons/Domaine public

Lorsqu’il propose le concept du moule intérieur, en 1749, le naturaliste Georges-Louis Leclerc de Buffon s’oppose clairement à cette doctrine. Sa théorie soutient en effet que l’organisation des êtres vivants repose sur l’assemblage d’éléments organiques indivisibles, dont « l’addition » assure la vie et la « division » provoque la mort. L’organisation des corps n’est donc plus ici reliée à la volonté divine mais fondée sur un rapport d’union et de désunion de leurs constituants. Reste toutefois à justifier la répétition de ces agencements d’une génération à l’autre. Pour cela, Buffon suggère l’existence d’un moule intérieur propre à chaque être vivant : un cadre physique destiné à expliquer la régularité des combinaisons au sein d’une même espèce. Une sorte de programme génétique avant l’heure.

C’est le naturaliste français Jean-Baptiste de Lamarck qui propose la première classification des invertébrés. Dans la leçon introductive de son cours au Muséum en 1801, qui sera publiée en 1809 dans sa Philosophie zoologique, il pose la première hypothèse transformiste raisonnée. Il admet que les espèces se modifient progressivement au cours du temps, à partir d’un état primitif très simple apparaissant par génération spontanée. Les organismes étaient alors engagés dans un processus d’accroissement de la complexité.

Si son interprétation n’eut pas beaucoup de succès, Lamarck est l’un des premiers a utiliser le terme de « biologie » pour désigner la science qui étudie les êtres vivants.

Jean-Baptiste de Lamarck.

© Wikimedia commons/Domaine public

Carl von Linné.

© Wikimedia commons/Domaine public

La volonté d’ordonner le vivant – ou phylogénie, remonte à l’Antiquité. Aristote regroupait déjà les animaux en fonction de leur mode de reproduction. Théophraste, son disciple, classait les plantes selon leur usage et les méthodes employées pour les cultiver.

C’est à Carl von Linné que l’on doit la première approche scientifique de la classification des espèces. Dans l’ouvrage Systema naturae, qu’il publie en 1735, le médecin et botaniste suédois établit des niveaux hiérarchiques entre les plantes et les animaux ainsi qu’une nomenclature binomiale des espèces toujours en usage. Bien qu’elle dépende de caractéristiques physiques, cette forme de classification se base toutefois sur l’interprétation de la Bible en considérant que chaque espèce a été créée sous sa forme actuelle.

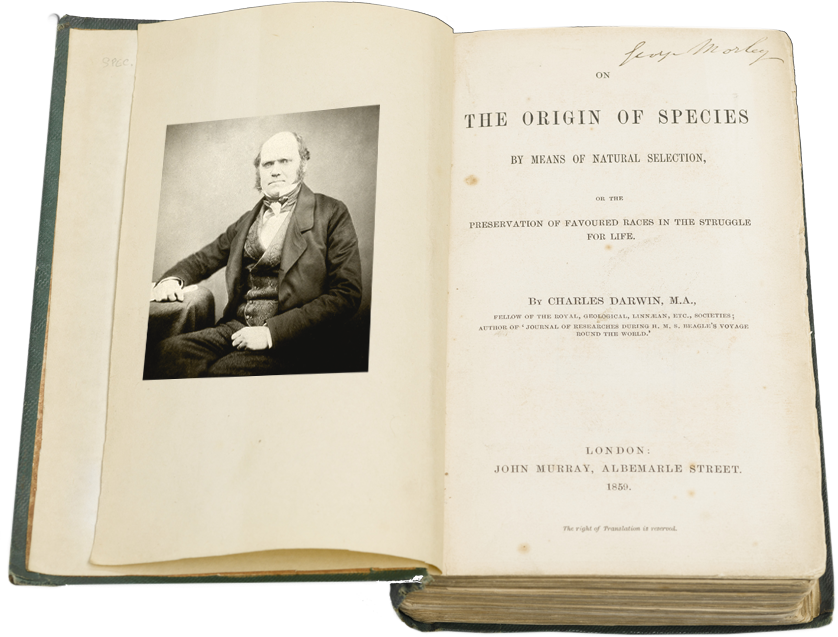

Encore très répandue vers le milieu du XIXe, cette croyance en la création divine du monde et la nature immuable de ses habitants ne va pas tarder à voler en éclats. De l‘origine des espèces, publiée en 1859 par Charles Darwin, porte un coup au créationnisme. Dans son célèbre ouvrage, le naturaliste britannique affirme, à l’appui d’un patient travail d’investigation, que toutes les espèces vivantes ont évolué au cours du temps à partir d’une ascendance commune par un processus de « sélection naturelle ». C’est le concept de descendance avec modification. Cette idée d’une origine naturelle de la vie, jusqu’alors inconcevable, pose les jalons de l’évolution biologique des espèces. Dans une lettre, écrite en 1871 à Joseph Hooker, son ami explorateur et botaniste britannique, soutien de la première heure de ses théories, Darwin pose cette hypothèse : « on dit souvent que toutes les conditions pour la première production d’un organisme vivant qui sont maintenant réunies, pourraient ne l’avoir jamais été. Mais si (et oh !, quel grand si) nous pouvions concevoir, dans quelque petite mare chaude, en présence de toutes sortes de sels d’ammoniac et d’acide phosphorique, de lumière, de chaleur, d’électricité, etc., qu’un composé de protéine fût chimiquement formé, prêt à subir des changements encore plus complexes, au jour d’aujourd’hui une telle matière serait instantanément dévorée ou absorbée, ce qui n’aurait pas été le cas avant l’apparition des créatures vivantes ». Darwin pose ainsi les germes de la biologie moderne et entraine la fin du vitalisme*.

* Le vitalisme est une doctrine philosophique selon laquelle la matière vivante est soumise aux lois physico-chimiques de la matière (inanimée), auxquelles s’ajoute un « principe vital » (ou force vitale) qui donne vie à cette matière. Un des défenseurs de cette théorie est le médecin Marie François-Xavier Bichat.

Première page de The Origins of Species, by means of Natural Selection, publié en 1859.

© Wikimedia commons/Domaine public

Pour aller plus loin

Première page du Systema naturae de Linné.

© Wikimedia commons/Domaine public

En parallèle, dès 1857, le moine tchèque Johann Gregor Mendel, considéré comme l’inventeur de la génétique moderne croise des petits pois dans son jardin. Il s’agit de deux variétés de pois, l’une à graine lisse et l’autre à graine ridée. Mendel observe ainsi la fréquence de sept caractères héréditaires : forme et couleur de la graine ; couleur de la fleur ; forme et couleur de la gousse ; position des fleurs et longueur de la tige. Il en déduit trois lois de transmission des caractères étudiés, donc des gènes correspondants, encore utilisées aujourd’hui.

Johann Gregor Mendel.

© Wikimedia commons/Domaine public

Ces résultats tombent dans l’oubli, de leur parution en 1865 jusqu’en 1900. Cette année-là, Hugo de Vries, l’ « inventeur » du terme mutation, Carl Correns et Erik von Tschermak-Seysenneg retrouvent, simultanément et indépendamment, les lois de ségrégation des caractères mis en évidence par Mendel.

Hugo de Vries.

© Wikimedia commons/Domaine public

Carl Correns en 1910.

© Wikimedia commons/Domaine public

Erich von Tschermak-Seysenegg vers 1900.

© Wikimedia commons/Domaine public

Le débat sur la génération spontanée est quant à lui tranché à la suite d’un concours lancé dans les années 1860 par l’Académie des sciences de Paris. Celui-ci vise à récompenser le scientifique qui « par des expériences bien faites, jettera un jour nouveau sur la question des générations dites « spontanées » ».

Et c’est Louis Pasteur qui l’emporte en 1865 : le microbiologiste verse pour cela du bouillon de viande dans un ballon à col de cygne. Grâce à son ouverture tournée vers le bas, le récipient autorise une libre circulation de l’air à l’intérieur tout en prévenant la pénétration de microbes aériens. Aucun développement microbien ne se manifestant dans le ballon, les académiciens concluront à la suite de cette démonstration que les microbes ne peuvent apparaître spontanément, renvoyant par là même aux oubliettes l’idée de génération spontanée.

Louis Pasteur dans son laboratoire.

© DR

Une soupe pas (entièrement) faite maison

Si la génération spontanée d’êtres vivants s’avère impossible, comment dès lors expliquer l’apparition de la vie? Entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle, deux grandes hypothèses naturalistes s’affrontent sur cette question cruciale.

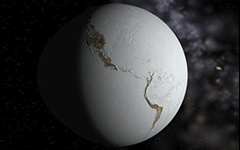

La première, formulée par le physicien allemand Hermann von Helmholtz en 1878, s’inspire de la théorie de la panspermie proposée dès l’Antiquité par le philosophe grec Anaxagore. Selon la version moderne de cet ensemencement cosmique, la Terre aurait été fécondée par des astéroïdes porteurs de germes de vie extraterrestre.

Hermann von Helmholtz.

© Wikimedia commons/Domaine public

Alexandre Oparine dans son laboratoire, 1938.

© Wikimedia commons

L’hypothèse

Oparine-Haldane

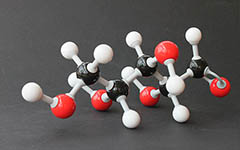

La seconde hypothèse considère pour sa part que la vie sur notre planète découle d’une forme de chimie organique prébiotique. On considère généralement que la vie primitive utilisait déjà des molécules organiques. Les formes de carbone les plus simples capables de conduire aux molécules organiques sont gazeuses : dioxyde de carbone (CO2) et monoxyde de carbone (CO) pour les formes oxydées et méthane (CH4) pour la forme réduite.

L’idée de composés chimiques fabriqués dans l’atmosphère terrestre fut d’abord émise par le biochimiste russe Alexandre Oparine en 1924, puis par l’Anglais John Haldane en 1929, indépendamment d’Oparine. Oparine pensait que l’atmosphère primitive était dominée par le méthane, une forme réduite du carbone, alors que pour Haldane, les molécules organiques se seraient formées à partir de dioxyde de carbone, une forme oxydée du carbone. La vie aurait ainsi émergée d’une «soupe prébiotique» constituée d’éléments et de molécules chimiques complexes.

L’hypothèse d’Oparine est confortée en 1953 par l’expérience du chimiste américain Stanley Miller.

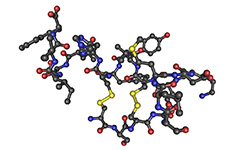

Le tournant des années 1950

Stanley Miller, 1999.

© Wikimedia commons/Nasa

En 1953, Stanley Miller, doctorant à l’Université de Chicago, va mettre à l’épreuve l’hypothèse d’Oparine et Haldane sur la base d’une idée de son directeur de thèse, le prix Nobel de chimie Harold Clayton Urey. Pendant sept jours, les deux scientifiques remplissent un ballon d’un mélange gazeux de méthane, d’ammoniac, d’hydrogène et de vapeur d’eau et soumettent ce mélange à l’action d’un arc électrique simulant les orages de la Terre primitive. Parmi les composés formés, Miller identifie l’acide cyanhydrique et le formaldéhyde, véritables passages obligés conduisant aux molécules biologiques. Il isole également plusieurs acides aminés, les éléments constitutifs des protéines, dont la glycine, le plus simple des acides aminés. S’ils ont tenté de démontrer que des composants essentiels pouvaient émerger à partir de réactions chimiques enclenchées par de l’énergie, les géochimistes ont établi par la suite que l’atmosphère terrestre primitive était essentiellement neutre. Elle était formée majoritairement de dioxyde de carbone (CO2), d’eau (H2O), et d’hydrogène sulfuré (H2S) d’origine volcanique ou micrométéoritique, avec des quantités mineures d’autres gaz tels que méthane (CH4), monoxyde de carbone (CO), et azote (N2). Lorsque l’on refait l’expérience de Miller en passant progressivement du méthane au dioxyde de carbone, la formation d’acides aminés devient de plus en plus difficile.

Si l’atmosphère primitive était réellement dominée par du dioxyde de carbone, elle ne pouvait pas être la source exclusive de la matière organique nécessaire à l’émergence de la vie terrestre et d’autres filières ont dû contribuer à la formation de molécules biologiques.

Expérience de Miller-Urey, 1953.

© Wikimedia commons/GFDL, CC-BY-SA license

Harold Clayton Urey, 1934.

© Wikimedia commons/Nobel Foundation

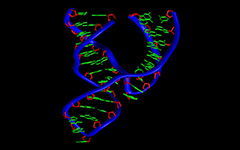

Parallèlement, la découverte en 1953 de la structure en double hélice de l’acide désoxyribonucléique (ADN) par le biologiste britannique Francis Crick et le biochimiste américain James Watson, donne pour la première fois accès aux éléments matériels de la fonction biologique. C’est l’une des plus grandes découvertes du XXe siècle, révélant davantage l’étonnante complexité du vivant. Le code génétique sera déchiffré une dizaine d’années plus tard. Il devient dès lors possible d’étudier au niveau moléculaire les mécanismes qui portent puis transmettent l’information chez les êtres vivants.

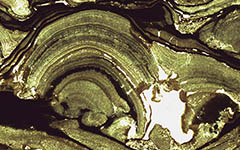

Malgré l’avènement de la biologie moléculaire, les classifications du vivant continuent de reposer sur l’apparence extérieure des organismes jusqu’au milieu des années 1970. Le biochimiste et évolutionniste américain Carl Woese est le premier à se placer au niveau moléculaire pour comparer les gènes de différentes espèces. En se basant non plus sur des critères morphologiques mais sur la distance évolutive entre les êtres vivants, en utilisant l’acide ribonucléique (ARN) ribosomique comme marqueur évolutif, le scientifique parvient en 1977 à révéler l’extraordinaire diversité du monde microbien. A la suite de ces travaux, il proposera une classification de la vie selon le type cellulaire, en trois grands domaines : bactéries, eucaryotes, archées.

Animation montrant une molécule d’ADN sous sa forme B.

© Wikimedia commons/Domaine public

Francis Crick.

© Wikimedia commons/M. Lieberman

James Watson.

© Wikimedia commons/NIH

Carl Woese.

© Wikimedia commons/D. Hamerman

De la génétique à la métagénomique

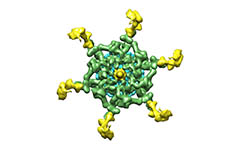

En 1986, Tom Cech et Sidney Altman, respectivement chimiste et biochimiste américains, découvrent simultanément des propriétés catalytiques propres à certains types d’ARN, les ribozymes. Jusqu’alors, les protéines – ou enzymes protéiques, étaient considérées comme étant les seules macromolécules biologiques capables de catalyser des réactions chimiques. Cette découverte est donc un tournant pour la biologie moléculaire en général et la question des origines de la vie en particulier. De plus, elle conforte l’hypothèse d’un monde ARN, selon laquelle les premières formes de vie étaient composées d’acide ribonucléique plutôt que d’acide désoxyribonucléique (ADN).

Parallèlement, avec le perfectionnement des outils à la disposition des chercheurs, les années 90 voient le développement de la bioinformatique. La première carte du génome est obtenue en 2003 par Jean Weissenbach, biologiste français, directeur de recherche au CNRS et directeur du Genoscope, le centre national de séquençage. Ce dernier est également à l’origine de la première estimation fiable de la taille de notre génome, sorte de code-barres génétique : 30 000 gènes au lieu des plus de 100 000 supposés.

La métagénomique, quant à elle, permet de séquencer une grande partie des gènes dans un environnement donné, des bactéries présentes dans nos intestins aux microbes évoluant du sol aux océans – sans forcément les attribuer à des espèces particulières.

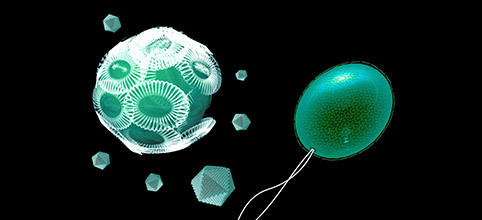

Lors de l’expédition Tara Oceans, par exemple, les équipes scientifiques ont collecté plus de 35 000 échantillons et identifié 40 millions de nouveaux gènes microbiens.

Grâce à des modèles informatiques, ils ont pu déterminer la nature des interactions, souvent de type parasitaire, entre virus, bactéries et eucaryotes. Désormais, les chercheurs peuvent établir plus précisément la distance et les liens – directs ou indirects, entre les espèces et entre les trois domaines du vivant.

La génomique comparée a notamment montré l’existence de molécules communes à tous les êtres vivants : il s’agit de 3 molécules d’ARN et de 34 protéines présentes dans le ribosome. Ce tronc commun, est symbolisé par LUCA, le dernier ancêtre commun à tous les êtres vivant actuellement sur Terre.

La reconstruction de caractères écologiques ancestraux à partir des données génomiques des organismes actuels est une méthode prometteuse permettant de comprendre l’évolution primitive de la vie cellulaire. Et plus on explore le vivant, plus on découvre sa complexité…

Protistes et larves planctoniques récoltés au cours de l’expédition Tara Oceans.

© C. Sardet/Tara Oceans/CNRS Photothèque

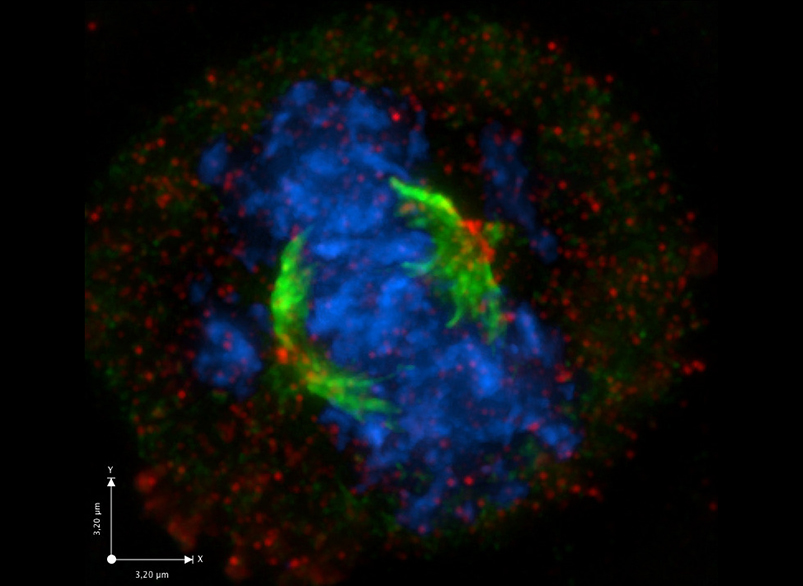

Cellules en cours de division lors de la métaphase, deuxième phase de la division cellulaire par mitose. L’ADN est marqué en bleu.

© J. C. Ame/BSC/UNISTRA/CNRS Photothèque