MAIS QU’EST-CE QU’UNE EXOPLANETE ?

Une exoplanète, ou planète extrasolaire, est une planète située en dehors de notre système solaire et orbitant autour d’une étoile ou d’une naine brune. Tout objet de masse planétaire tournant autour d’une étoile est une exoplanète.

L’existence d’autres mondes : une préoccupation ancienne ?

« Ce n’est pas seulement le nombre des atomes, c’est celui des mondes qui est infini dans l’Univers. Il y a un nombre infini de mondes semblables au nôtre et un nombre infini de mondes différents. »

Epicure, philosophe grec (vers 342/341 – 270 avant notre ère). © Domaine public/source Thomas Stanley, 1655, The history of philosophy / Wikimedia Commons

Version simplifiée du système héliocentrique de Copernic. © Domaine public/Wikimedia Commons

Bien plus tard, au XVIe siècle, le philosophe italien Giordano Bruno, s’appuyant sur l’héliocentrisme de Copernic, est le premier à affirmer, sans démonstration physique mais d’un point de vue philosophique, que :

« Il est donc d’innombrables soleils et un nombre infini de terres tournant autour de ces soleils, à l’instar des sept « terres » que nous voyons tourner autour du Soleil qui nous est proche. » (Giordano Bruno, L’Infini, l’Univers et les Mondes, 1584).

Giordano Bruno (1548 – 1600). © Domaine public/Wikimedia Commons

Un siècle plus tard, dans son essai Entretiens sur la pluralité des mondes, Fontenelle, écrivain et scientifique français, déclare que :

« les Étoiles Fixes sont autant de Soleils dont chacun éclaire un Monde. »

Il est le découvreur des anneaux de Saturne et de son principal satellite, Titan, en 1655.

« La communauté scientifique suppose depuis longtemps que si les étoiles sont des soleils (et réciproquement !), et que le Soleil héberge des planètes, alors il est fort probable que les autres étoiles hébergent elles aussi des planètes. »

Dès cette époque, des découvertes d’exoplanètes sont revendiquées, sans qu’aucune ne soit jamais confirmée. Ce n’est qu’à la fin du XXe siècle que les progrès sur les télescopes, les télescopes spatiaux comme Hubble, ou le traitement des images, ont ouvert la voie à de réelles avancées dans ce domaine. L’aventure pouvait vraiment commencer…

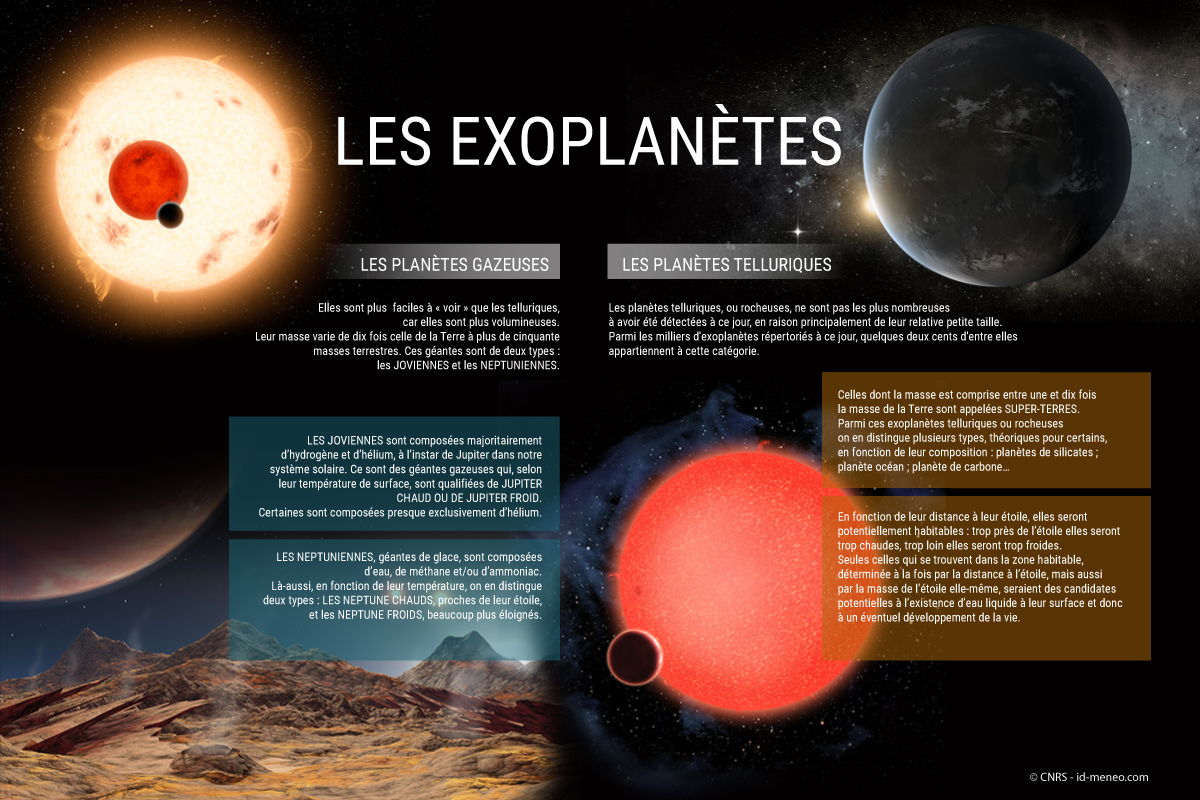

Une exoplanète, ça ressemble à quoi ?

Reposant jusqu’à une période récente sur des méthodes de détection indirectes, les informations récoltées par les scientifiques ont permis d’établir des typologies d’exoplanètes, rayon, masse, taille, composition chimique essentiellement. Mais les méthodes directes, en plein développement actuellement, vont permettre des observations de plus en plus poussées de ces lointaines planètes.

Pourquoi deux types de planètes ?

Crédits

VLT, la porte des étoiles

Crédits

Actuellement, selon la Nasa, seules douze exoplanètes telluriques confirmées se trouveraient dans la zone habitable de leur étoile, une zone ni trop proche ni trop éloignée, où de l’eau pourrait exister à l’état liquide. Mais nous savons à présent que la plupart des étoiles sont entourées de planètes rocheuses comme la Terre. En arrivant à caractériser les constituants de l’atmosphère d’une super-Terre localisée dans cette zone, les chercheurs pourront essayer de déceler des biotraceurs : oxygène, ozone, méthane et pourquoi pas des traces de vie…

Les voyages interstellaires

Plus proches de la science-fiction que de la réalité les voyages interstellaires alimentent de nombreux fantasmes : et si, demain, nous partions à la conquête de l’Univers ?

Il y a vingt ans, la première exoplanète était découverte. Aujourd’hui, on en dénombre plus de 2000. Et nous ne sommes qu’aux prémices de cette traque : l’Univers compte des milliards de milliards d’étoiles et au moins autant de planètes. Mais, pour autant, les voyages interstellaires sont-ils concevables ? Pourra-t-on un jour poser le pied sur ces planètes lointaines ? La colonisation de l’espace semble être un projet assez fou : l’espèce humaine n’a eu accès à l’espace que depuis seulement un demi-siècle.

Si l’on prend comme exemple une exoplanète qui se situerait à 4,2 années-lumière de la Terre, soit dans les environs de Proxima du Centaure, l’étoile connue la plus proche de notre système solaire.

Partons du postulat que cette planète est située dans sa zone d’habitabilité. Sachant qu’une année-lumière correspond à la distance parcourue par la lumière (dans le vide) en un an, soit 9 455 milliards de kilomètres, cette planète potentielle se situerait à 39 711 milliards de kilomètres de la Terre. Un long voyage!

Les distances qui nous séparent des autres étoiles sont considérables au regard des distances que nous connaissons dans le système solaire. S’il faut actuellement environ six mois pour se rendre sur la planète Mars, il faudrait près de 70 000 ans pour arriver jusqu’à Proxima du Centaure.

Avant d’envisager la possibilité d’entreprendre un voyage interstellaire – ou, plus modestement, un voyage sur l’une des planètes de notre système solaire – certaines considérations sont à prendre en compte. Où l’on va, quelle est notre destination? Qui y va, un personnel entraîné, des terriens « lambda », des robots ? Qu’emporte-t-on? De plus, envoyer de la masse dans l’espace coûte cher : de 10 000 à 25 000 euros, actuellement, pour envoyer 1 kilogramme dans l’espace !

Comment gère-t-on la question de l’énergie? Aller loin et vite nécessite de dépenser une énergie considérable. L’exemple de la fusée Saturn V, qui a envoyé les astronautes des missions Apollo vers la Lune, est parlant : au décollage, pendant 165 secondes, le premier étage a fourni 120 GW, soit la production de 120 centrales nucléaires ou encore 0,7% de la puissance mondiale produite en 1969. La totalité de la consommation annuelle d’énergie serait nécessaire pour faire décoller une fusée de 1000 tonnes, sans humains, fusée dont la vitesse ne dépasserait pas 10% de la vitesse de la lumière. Enfin, une fois le contexte connu, il faut étudier le trajet à emprunter pour rejoindre sa destination. Pas question d’employer la ligne droite, car seule une ligne courbe (ellipse, hyperbole ou parabole) est possible dans un espace encombré de planètes et d’étoiles mais aussi de poussières.

Les défis technologiques

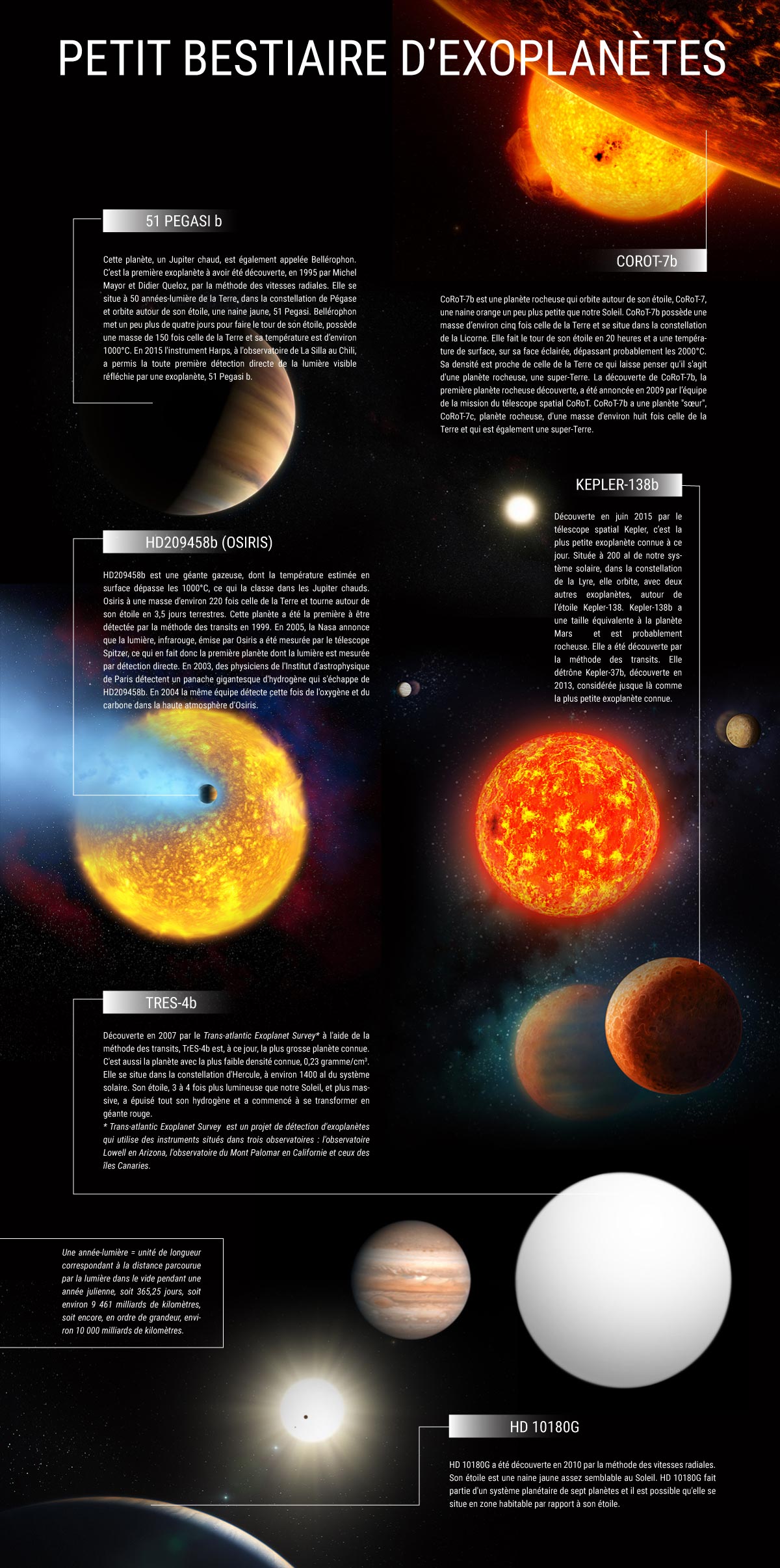

Vue d’artiste de la voile solaire Cosmos 1 © John Ballentine/Wikimedia commons

Le problème majeur de la propulsion spatiale est l’énergie, sa production et son stockage. Les modes de propulsion actuels ne permettent d’atteindre qu’une vitesse de transit entre les étoiles de 20km/s. A la vitesse actuelle de propulsion de nos engins spatiaux, il faudrait donc des milliers d’années pour se rendre sur l’exoplanète la plus proche de nous. Des fusées à propulsion nucléaire ne pourraient atteindre qu’une vitesse équivalente à environ 10 % de celle de la lumière. Une voile solaire alimentée par des lasers massifs ou par le rayonnement solaire pourrait potentiellement atteindre une vitesse similaire, voire supérieure, mais donc encore très insuffisante.

Pour aller plus vite – et pouvoir se diriger dans l’espace – certaines pistes sont actuellement à l’étude :

– augmenter la capacité de stockage d’énergie de l’engin, avec des moteurs plus puissants ou avec un meilleur carburant. Pour les moteurs, fission, fusion et emploi de la matière-antimatière (mais on en produit que quelques millionièmes de gramme par an) sont au cœur des recherches.

– se servir de la force de gravité ou assistance gravitationnelle. Pour pouvoir sortir de l’orbite d’une planète, cela nécessite un apport conséquent d’énergie. Pour échapper à la gravité de la Terre, une sonde doit atteindre la vitesse minimale de 11,5km/s, ou vitesse de satellisation. Quand elle a atteint cette vitesse, plus rien ne la freine, elle garde cette vitesse. Ensuite, la trajectoire se fait grâce à la gravité des planètes, en venant les frôler, en tournant autour.

– trouver une énergie dans l’espace. L’énergie solaire devient, logiquement, moins efficace au fur et à mesure que l’on s’éloigne de notre étoile. Outre la possibilité de recourir à l‘énergie nucléaire, la technique de la voile solaire est cependant étudiée. La voile solaire, ou photovoile, utilise la pression de radiation émise par les étoiles pour se déplacer dans l’espace à la manière d’un voilier.

Mission habitée : les défis humains

Vue d’artiste d’une colonie spatiale. © Rick Guidice, NASA Ames Research Center

Le principal obstacle au développement de missions habitées est bien entendu le temps… Les durées des voyages interstellaires seraient incompatibles avec la durée de vie humaine. Mais le temps n’est pas le seul critère à prendre en compte. La question de la transmission des informations est, elle aussi, particulièrement importante. Il n’y aurait pas d’interactions, ni de communications possibles entre la Terre et le vaisseau spatial.

L’adaptation humaine à l’espace, sur la base des voyages spatiaux passés et en cours, est devenue un véritable objet d’étude et de recherche. Avant de pouvoir espérer envoyer une mission habitée à la conquête d’une planète, de nombreuses contraintes sont à dépasser. La Nasa a établi une liste de 45 risques, principalement liés à la santé, la sécurité et la performance de l’équipage, durant une mission.

Le « mal de l’espace » (vertiges, nausées, vomissements) touche environ 40% des astronautes et perturbe leur sens de l’orientation le temps de leur adaptation. Mais les principales conséquences physiques sont causées par l’apesanteur ou impesanteur.

En mission, les astronautes subissent une perte de 1% de leur masse osseuse par mois. Le squelette humain, soumis à l’apesanteur, commence à se détériorer. En flottant 24h par jour, le corps s’adapte à ces nouvelles conditions : plus on monte dans l’espace et plus les os perdent de calcium. A cela s’ajoute une perte de masse musculaire importante. Dans le projet d’une mission habitée, il est donc nécessaire de trouver un moyen de contrebalancer cela : faire de l’exercice plusieurs fois par jour ou encore atténuer les effets de l’apesanteur en créant une gravité artificielle pour soumettre les candidats au départ à un entrainement intensif avec, par exemple, l’utilisation de centrifugeuses pour adapter le corps humain sur des périodes très longues – et sans doute plus longues que les entrainements actuels des astronautes professionnels…

Préparer la vie dans l’espace

Astronautes du programme Mercury sur un C-131 en vol parabolique, 1959. © Nasa

Deux ans : c’est le temps, en moyenne, que les astronautes vont passer à apprendre à vivre et à travailler dans les conditions auxquelles ils seront soumis dans l’espace. Un régime d’entraînement intensif qui ne les épargnera pas pour autant du mal de l’espace et des autres risques auxquels ils seront soumis. Pour permettre aux astronautes de goûter au « zéro gravité », jusqu’en 1995, la Nasa utilisait un avion à gravité réduite, un Boeing KC–135, qui reproduisait l’environnement spatial (et particulièrement la phase de décollage). Lors de ce vol parabolique, l’avion montait et descendait en flèche, créant 25 secondes d’apesanteur durant l’ascension. Les astronautes reproduisaient cet exercice jusqu’à 60 fois pendant le même vol, ce qui lui vaut le surnom de « Vomit comet ».

Un astronaute qui s’entraîne au Neutral Buoyancy Laboratory de la Nasa. © NBL/Nasa

Pour apprendre à gérer la situation en milieu extrême, les astronautes peuvent se soumettre à un autre exercice : le Neutral Buoyancy Laboratory – ou laboratoire de flottabilité neutre – la plus grande piscine intérieure du monde où est immergée une réplique de navette spatiale. A 12 mètres de profondeur et en équipement complet, ils apprennent à travailler en impesanteur : jusqu’à 10 heures passées sous l’eau pour chaque heure qu’ils passeront dans l’espace. Cet entrainement les préparent aux sorties extravéhiculaires, notamment pour assurer des réparations ou des modifications de la Station spatiale internationale.

La première salade cultivée par les astronautes de la Nasa sur la Station spatiale internationale. © Nasa

La question de la survie dans l’espace pose un autre problème : celui de l’approvisionnement. Pour réaliser des missions de longue durée, il est dès lors crucial de « fermer » un certain nombre de circuits nécessaires à la vie en autonomie. A partir des expériences passées, certaines possibilités sont actuellement envisagées : emporter tout le nécessaire à bord du vaisseau spatial ou veiller à un approvisionnement régulier – avec la Lune ou Mars comme station(s) de réapprovisionnement, ce qui nécessiterait une présence humaine permanente sur ces sites ; cultiver dans le vaisseau spatial (en août 2015, les astronautes de l’ISS ont gouté à la première salade de l’espace), et/ou encore créer un système écologique (auto)suffisant incluant un recyclage global (recyclage des déchets, absorption du CO2, production d’oxygène et de nourriture en quantité et en qualité). La gestion des déchets représenterait un véritable enjeu dans le cadre d’une mission habitée et particulièrement la production d’eau potable à partir des eaux usées.

Le voyage sera long. Les colons devront donc supporter la vie dans un écosystème fermé où l’on doit produire son oxygène, où chaque accident peut mettre en péril le vaisseau et où le manque pourrait rapidement se faire sentir. L’impossibilité d’entrer en communication avec la Terre pourrait aussi créer un sentiment d’isolement très lourd et l’hypothèse d’un aller sans retour poserait des problèmes psychologiques et éthiques. A cela s’ajoute le sentiment (à tort ou à raison ?) d’être, par exemple, la seule forme de vie sur une autre planète, au contraire de la Terre.

Le dôme de la mission Hi-Seas. © Nasa

La mission Hawaii Space Exploration Analog and Simulation IV

Dans la perspective d’une future mission sur Mars, depuis la fin août 2015 et pendant un an, six personnes – volontaires et sélectionnées par la Nasa : un astro-biologiste français, un physicien allemand et quatre Américains : un pilote, un architecte, un médecin/journaliste et un scientifique spécialisé dans les sols – ont pour tout périmètre de vie un dôme de onze mètres de diamètre et de six mètres de hauteur situé sur le volcan Mauna Loa à Hawaï. Afin de recréer les conditions de la vie sur Mars, ils ne sortent qu’en combinaison d’astronaute. Six personnes vivant au rythme du temps martien : un jour plus long de 37 minutes que sur Terre, des délais de communication de 20 minutes entre la base et la « station » – le temps qu’il faut à un signal radio pour aller de Mars à la Terre. Ils doivent également porter différents capteurs mesurant leur interaction sociale, la luminosité, l’intensité sonore, leur niveau d’activité, ainsi que leurs cycles de sommeil. L’objectif de cette expérience est de s’assurer, pour les missions futures, que le facteur limitant sera d’ordre technologique plutôt qu’humain ou psychologique. Cette mission se place dans la continuité de la mission 2 (120 jours) et la mission 3 (240 jours).

Une mission robot

Atterrissage de la sonde Phoenix sur Mars (vue d’artiste) ©NASA/JPL-Calech/University of Arizona

Face aux multiples difficultés que poserait le projet d’une mission habitée, les machines pourraient bien prendre l’avantage :

– une mission robot coûte moins cher car il y aurait moins de matériel à envoyer,

– il n’y a pas besoin d’un système de survie, ni d’eau ni de nourriture. De plus, les robots peuvent supporter un niveau de radiation bien plus élevé que l’homme et ne sont pas soumis au stress ou aux problèmes de sommeil,

– et la question du retour – ou d’un échec – est bien moins problématique…

Missions habitées ou non ?

Dans ces deux cas de figure, missions habitées ou non, il sera indispensable de s’assurer que la technologie pourra fonctionner sur la durée du voyage et qu’hommes ou machines pourront faire face aux problèmes imprévus, aux défaillances techniques… Mais se pose aussi la question des moyens financiers. Les coûts envisagés sont quasi inconcevables : pour un voyage interstellaire il s’agirait probablement de milliers de milliards de dollars (la Station spatiale internationale, bien modeste au regard d’une mission interstellaire, a déjà couté une centaine de milliards de dollars). Mais qui sait ce que sera capable d’imaginer l’esprit humain dans le futur ? La réalité dépasse souvent la fiction…

« Les idées tombent parfois du ciel, comme ça », dit Jean Schneider, astronome à l’Observatoire de Paris : il y a vingt ans seulement, on découvrait la première exoplanète…

Les dangers du milieu interstellaire

Dans les deux options précédentes, un autre facteur intervient :

si le milieu interstellaire est très peu dense, il n’est pas vide pour autant mais au contraire plein de gaz et de poussières. Un grain de sable qui viendrait percuter un engin spatial l’endommagerait très sérieusement, même dans l’hypothèse d’un voyage interstellaire lent « Le cosmos n’est pas vide. Si l’on parvenait un jour à atteindre la vitesse de la lumière ou à s’en rapprocher, le plus infime des grains de poussière deviendrait un projectile d’une très grande puissance ! » indique Jean Schneider. Le chercheur suggère même « l’idée d’envoyer un engin spatial en plusieurs parties et en plusieurs exemplaires. Cet engin serait doté d’une intelligence artificielle qui lui donnerait les facultés de s’assembler une fois sur place. On pourrait espérer que quelques parties échapperaient aux dangers du milieu interstellaire… ».

Ces scientifiques qui se sont penchés sur la question

Enrico Fermi, prix Nobel de physique en 1938. © Domaine public/Wikimedia Commons

Le physicien italien Enrico Fermi a, dès la première moitié du 20e siècle formulé le paradoxe qui porte son nom et que l’on peut résumer ainsi :

« S’il y avait des civilisations extraterrestres, leurs représentants devraient être déjà chez nous. Où sont-ils donc ? »

Carl Sagan a établi un calendrier cosmique avec une mesure du temps qui n’aurait qu’un an. Si le Big Bang s’est produit le 1er janvier à 0h 0mn 0s, les premiers bipèdes n’apparaissent que le 31 décembre à 22h15. Et l’humanité n’occuperait…que les 10 dernières secondes de ce 31 décembre… De quoi s’interroger sur l’insignifiance de celle-ci, dans le temps et l’espace. Donc, pour Fermi, si la complexité a gravi des échelons partout dans l’Univers, pourquoi n’avoir jamais reçu aucun signe d’autres civilisations ? Mais où sont-ils tous ? La vision de Fermi est anthropocentrique car il part de l’hypothèse qu’une conscience extraterrestre développée a dû prendre les mêmes orientations que la conscience humaine. Si elles existent, ces civilisations extraterrestres utiliseraient-elles des technologies bien plus avancées que les nôtres ? Ou des techniques de communication inconnues de l’humanité, des ondes radios de fréquences différentes de celles que nous utilisons ? Y aurait-il trop de bruits dans l’Univers pour que nous puissions les entendre ? Ou encore, écoutons-nous les mauvaises choses ? Et si la vie et la conscience avaient pris des directions que nous ne connaissons pas ? Et que nous n’envisageons même pas ?

Photo 1 : petite partie de la Voie lactée, vue de la base Concordia, en Antarctique. © Pascal ROBERT/OTELo/CNRS Photothèque. Photo 2 : l’astronome Frank Drake. © R. Perrino/Wikimedia Commons. Photo 3 : Carl Sagan. © Nasa/JPL

Le projet SETI (Search for Extraterrestrial Iantelligence) est une organisation d’origine américaine dédiée à la recherche d’une vie extraterrestre intelligente. Ce programme analyse les ondes électromagnétiques, émises intentionnellement ou non, afin de détecter les signaux qu’une forme de vie intelligente pourrait émettre depuis une exoplanète… Ce projet, né dans les années 1960, est actuellement parrainé par Stephen Hawking, et financé par un milliardaire russe. Son budget, 110 millions de dollars, est destiné à acheter du temps de télescope et à rémunérer les scientifiques. L’astronome américain Frank Drake s’est également penché sur ces questions. Sa formule, l’équation ou formule de Drake, a pour but d’estimer le nombre potentiel, dans notre galaxie, de civilisations extraterrestres avec lesquelles nous pourrions entrer en contact. Cette équation prend en compte le nombre d’étoiles dans la Voie lactée, celles qui ont des planètes, et parmi celles-ci, celles qui ont de l’eau, celles sur lesquelles la vie s’est probablement développée, la fraction de celles sur lesquelles une vie intelligente a pu se développer, celles sur lesquelles une vie intelligente ET communicante s’est peut-être développée… Ce n’est pas une véritable équation : les facteurs ne sont pas indépendants mais sont une succession de probabilités. De nombreuses estimations de la valeur des paramètres de l’équation de Drake ont été proposées au fil du temps.

De nombreuses prospectives

sur les civilisations extraterrestres

combien y a-t-il de civilisations dans notre galaxie ?

Selon les astrophysiciens Jean-Claudes Ribes et Guy Monnet*, il existe, en reprenant les perspectives d’autres scientifiques comme Carl Sagan, un des fondateurs de l’exobiologie, Ezra Newman, spécialiste de la relativité générale, ou Franck Drake, à l’origine du projet SETI, sept éventualités pour répondre à la question « combien y a-t-il de civilisations dans notre galaxie ? » :

- Il n’y a pas de civilisations extérieures, nous sommes seuls. Selon les auteurs, cette hypothèse est très improbable.

- Il y a d’autres civilisations extérieures, mais les voyages interstellaires sont trop chers et trop dangereux pour que ces civilisations les entreprennent (selon Franck Drake). Cette éventualité paraît plausible.

- Il y a des civilisations extérieures, les voyages interstellaires sont possibles mais la colonisation galactique s’effectue très lentement et notre système n’a pas encore été atteint (ruralité galactique) d’après Newman et Sagan. Les auteurs ne peuvent écarter cette hypothèse.

- Il y a des civilisations extérieures, elles nous connaissent mais nous ne les intéressons pas. Les auteurs ne valident pas cette hypothèse. Même si notre civilisation est jugée « inférieure » par d’autres civilisations, la nôtre doit les intéresser comme les civilisations primitives nous intéressent.

- Il y a des civilisations extérieures, elles nous étudient discrètement en prenant garde de ne pas nous influencer. C’est l’hypothèse du « zoo galactique » du radioastronome américain John Ball en 1973.

- Il y a des civilisations extérieures, elles nous étudient et interviennent discrètement dans nos affaires, en particulier sous forme d’ovnis. Pour les auteurs, une telle forme d’intervention peut être envisagée.

- Il y a des civilisations extérieures, elles ont dès leur origine influencé la vie terrestre et nous ont créés. Des variantes de cette hypothèse expliqueraient que nous ne les voyons pas.

* »La vie extraterrestre », Jean-Claude Ribes, Guy Monnet, Paris, Larousse, 1990.

Le physicien Michio Kaku. © Cristiano Sant ́Anna/indicefoto.com for campuspartybrasil

Une autre hypothèse postule que ces civilisations extérieures sont là, autour de nous, mais que nous serions trop primitifs pour les remarquer. Michio Kaku, physicien théoricien et futurologue américain, résume cette hypothèse ainsi : « Imaginons une fourmilière en plein milieu de la forêt. Et juste à côté, on construit une gigantesque autoroute à dix voies. Et la question est la suivante : les fourmis seraient-elles capables de comprendre ce qu’est une autoroute? Comprendraient-elles les motivations et la technologie de l’espèce qui la construit ? »

Pour résumer

Il y a trois catégories d’hypothèses concernant les civilisations extérieures :

elles sont là, mais nous ne le savons pas ; elles existent mais n’ont pas communiqué avec nous ou encore elles n’existent pas.

Pour Michel Viso, responsable du programme Exobiologie au Centre national d’études spatiales (Cnes), la quête, l’attente d’un message intelligent et intelligible de l’espace fait partie de la loterie : les probabilités sont contre nous mais, si on gagne, c’est le gros lot!

Les défis de l’exobiologie :

la question des origines

«L’exobiologie est un domaine scientifique interdisciplinaire qui met non seulement l’accent sur la recherche de la vie extraterrestre mais aussi sur la compréhension des paramètres environnementaux clés qui ont permis l’émergence de la vie sur Terre. L’exobiologie nous pousse à combiner différentes perspectives telles que les conditions qui régnaient sur la Terre primitive, les limites physico-chimiques de la vie, l’exploration d’environnements habitables dans le système solaire, et la recherche de signatures de la vie dans les exoplanètes. Chimistes, biologistes, géologues, planétologues et astrophysiciens contribuent largement à ce champ de recherche interdisciplinaire.» Selon la définition de la Société française d’exobiologie, créée en 2009.

- En exobiologie, trois méthodes de recherche sont employées :

- les observations et les mesures, en utilisant par exemple la spectrographie au sol ou dans l’espace ;

- l’expérimentation, en laboratoire ou en orbite ;

- la modélisation par calcul prédictif.

Mais que cherchons-nous ?

Comment définir la vie ?

Définir, c’est limiter

C’est pourquoi Jean Schneider avance une définition prudente de la vie. – qui n’exclut pas la possibilité d’autres formes de vies que celle que l’on connaît et qui auraient pu émerger lors de la « soupe primordiale » – : « (la vie est) une chimie organique complexe en présence d’eau ». Mais celle-ci pourrait prendre d’autres formes, être apparue dans d’autres conditions – à l’image par exemple des organismes extrêmophiles que l’on connaît sur Terre.

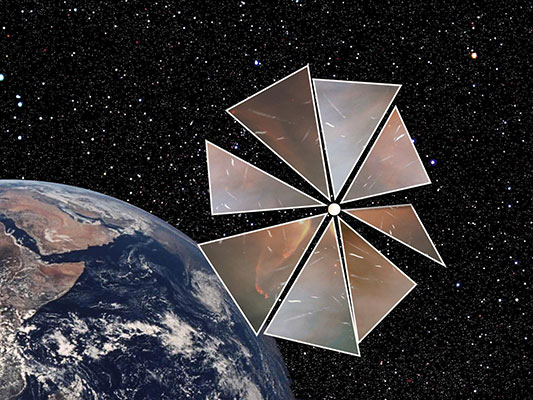

« Autoportrait » de Viking 2 sur une des plaines de Mars. © NASA/JPL

C’est à Joshua Lederberg, pionnier de la génétique moléculaire et lauréat du prix Nobel de médecine en 1958, que l’on doit le premier usage du terme «exobiologie» dans les années 1960, pour désigner la science qui s’intéresse à la vie extraterrestre. Ce nouveau domaine scientifique a connu une expansion très rapide. En 1975, six ans seulement après le premier pas de l’Homme sur la Lune, la Nasa lançait le programme Viking. Chacune des deux sondes Viking qui se posèrent à la surface de la planète Mars l’été suivant incluait les premières expériences exobiologiques de l’exploration spatiale : les deux sondes transportaient trois instruments spécifiquement destinés à mettre en évidence une activité biologique dans le sol martien et qui ont permis de dresser un premier portrait de la planète rouge. Les orbiteurs ont établi la cartographie de 97% de la planète.

L’exobiologie a pour champ d’étude la vie dans l’Univers. Et par conséquent, c’est un domaine scientifique dont l’objet n’est pas clairement défini – en exobiologie, on ne sait donc pas toujours ce que l’on cherche… Car le seul exemple de vie que nous connaissons est la vie sur Terre. Les exobiologistes sont donc contraints de partir de la vie terrestre pour l’extrapoler à l’Univers dans leurs explorations.

Et si cette question de la pluralité des mondes, et de l’origine de la vie, se pose depuis Démocrite, elle s’affine désormais.

Et si la vie existait ailleurs ?

Mais pourquoi le fait de poser la vie terrestre, en tant que cadre de référence, est-il pertinent ? Pourquoi ne pas chercher d’autres éléments sur la base desquels la vie aurait pu se développer ?

Si la vie existe ailleurs, pourquoi ne serait-elle pas basée sur les éléments les plus abondants dans l’Univers? Avec les composés les plus abondants dans l’Univers et avec la combinaison des éléments qui sont les plus réactifs dans l’Univers? Il y a peu de raisons de penser qu’il en soit autrement. Les exobiologistes se basent sur ce qui leur semble le plus scientifiquement argumenté;

Dans un article de La Recherche, le biologiste Michel Morange argumente ainsi : « Le carbone est un élément présent en abondance dans l’Univers et il est celui qui offre la chimie la plus riche et la plus facile à faire. Et pour que ces réactions chimiques se déroulent rapidement, il faut un bon solvant. Il y en a peu d’aussi efficaces que l’eau. »

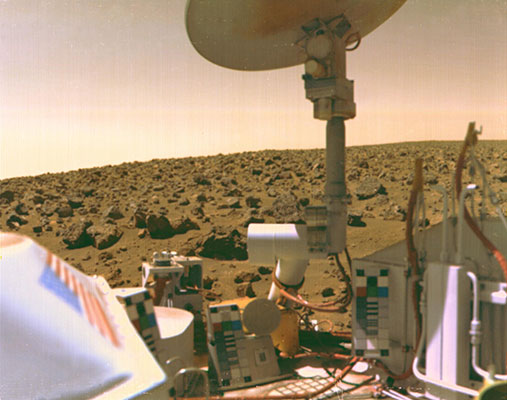

Traces d’écoulements observées sur les bords du cratère Newton de la planète Mars. © NASA/JPL-Caltech/Univ. of Arizona

La recherche de biosignatures, ces indices chimiques ou visuels révélant que la vie existe ou a existé, comme les ravines observées sur Mars, est de plus en plus présente dans les recherches. Il en est de même des études de réactions chimiques créant ou transformant de la matière organique. Ces premiers signes de vie sur des exoplanètes pourraient être la présence simultanée de dioxyde de carbone, d’oxygène diatomique et/ou d’ozone dans l’atmosphère de la planète, dans certaines gammes d’abondance.

Un principe a ainsi conduit les exobiologistes à lier la zone d’habitabilité des systèmes planétaires à l’éloignement de l’étoile : n’étaient habitables que les corps situés à une distance où l’énergie apportée par les radiations de l’étoile permettait le maintien d’une eau à l’état liquide. Ce qui, dans le système solaire correspond à une bande située entre les orbites de Vénus et de Mars.

De la vie dans notre système solaire ?

Mars aurait été habitable un jour… Si ce n’est habitée.

On saura bientôt s’il y a de la vie sur Mars

Crédits

Le cas d’Encelade

La sonde Cassini frôle Encelade, l’une des lunes de Saturne © NASA/JPL – Caltech/SSI

Encelade, l’un des sept satellites majeurs de Saturne et petit corps céleste de 500 kms de diamètre, intéresse particulièrement les chercheurs. En 2005, les vols effectués par la sonde Cassini ont permis de lui découvrir une géologie extrêmement complexe, « délirante » et difficilement explicable pour un objet d’aussi petite taille : des geysers pouvant atteindre 8km de haut. En octobre 2015, un nouveau survol de Cassini à 49km de sa surface, passant sans encombre à travers les panaches de vapeur d’eau et de particules de glace qui s’élèvent au pôle Sud, a livré ses premières images. Un océan liquide se trouverait-il sous la surface d’Encelade? Les exobiologistes spéculent même sur l’existence de sources hydrothermales. De l’énergie, la probable présence d’eau liquide, une chimie du carbone : Encelade pourrait bien réunir les conditions nécessaires à l’émergence de la vie.

La recherche de vie hors du système solaire

Sur les centaines de milliards d’étoiles, et d’au moins autant de planètes que compte l’Univers, la vie se cache peut être. D’autres mondes, d’autres formes de vie ?

« J’aurais vraiment honte de ma civilisation si nous n’essayions pas de trouver une vie ailleurs dans l’espace »,

disait l’astronome américain Carl Sagan.

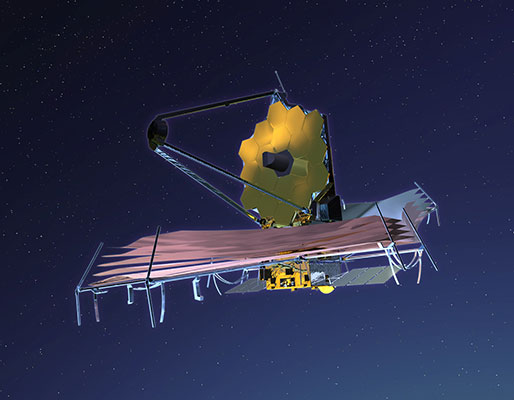

Le téléscope JWST. © Nasa

Pour Vincent Bourrier, astrophysicien à l’Université de Genève, «actuellement, les atmosphères sont notre principale fenêtre observable sur la physique et la chimie des exoplanètes, et ce sont elles qui vont nous apporter beaucoup d’informations sur la nature planétaire. ». Les différents éléments qui composent l’atmosphère vont produire des signatures différentes selon leurs propriétés (abondance, température, vitesse, densité). En analysant ces signatures, on peut donc sonder des régions différentes de l’atmosphère planétaire, et reconstruire sa structure et sa composition chimique. Lorsque la lumière émise par l’étoile traverse l’atmosphère d’une planète, certaines longueurs d’onde bien particulières sont absorbées, ce qui donne une signature qui caractérise l’atmosphère en question, laissant ainsi son empreinte unique que les chercheurs peuvent étudier à l’aide d’un spectrographe. Cette empreinte permet d’extraire les signatures des différents éléments et molécules. C’est l’analyse de la lumière transmise lors du transit qui donne des informations sur cette atmosphère. Cette exploration des atmosphères des planètes extrasolaires n’en est qu’à ses débuts. Le télescope JWST, qui doit succéder en 2018 au télescope spatial Hubble, permettra aux chercheurs d’aller encore plus loin.

Terres en vue

Crédits

Parallèlement, certains exobiologistes se lancent dans la quête de biosignatures de type « végétation » à la surface des planètes,

ce qui serait rendu possible par les futurs projets spatiaux de spectro-imagerie des planètes.

Sur une autre planète…

Crédits

Une étude parue dans Nature en décembre 2015, A continuum from clear to cloudy hot-Jupiter exoplanets, propose une analyse de dix atmosphères d’exoplanètes, des Jupiters chauds, ou plus exactement l’analyse de leur spectre atmosphérique. L’objectif de cette étude était d’obtenir des spectres à haute résolution et de détecter l’absorption caractéristique de la lumière de l’étoile par l’eau,si celle-ci est présente.

La complémentarité des observations des télescopes Hubble dans l’ultraviolet et Spitzer dans l’infrarouge a permis d’obtenir une caractérisation extrêmement précise des propriétés physiques des atmosphères de ces dix exoplanètes. C’est la première fois qu’une équipe de chercheurs réunit assez de caractéristiques pour pouvoir comparer des exoplanètes. Et les résultats sont surprenants : ils montrent une diversité des atmosphères plus grande qu’attendue. Les chercheurs sont ainsi parvenus à distinguer deux catégories principales d’atmosphères : des atmosphères nuageuses et des atmosphères dégagées.

Paroles de chercheurs

Pourquoi chercher des exoplanètes ?

François Bouchy, astrophysicien, Laboratoire d’Astrophysique de Marseille/Observatoire de Genève

L’être humain est curieux par nature. Et la première question à laquelle on voulait répondre est : existe-t-il des planètes extrasolaires, sont-elles fréquentes, est-ce que notre système solaire est unique ? Au bout de 20 ans de recherche, on a découvert plusieurs milliers d’exoplanètes, ces objets ont l’air très fréquents, en grand nombre et notre système solaire est loin d’être le seul dans la galaxie.

Ce qui est extraordinaire c’est que détecter une exoplanète revient en quelque sorte à réussir à observer de loin une luciole virevoltant autour d’un puissant projecteur ! La quête des autres mondes est une aventure humaine exaltante, et c’est avant tout le travail de détective qui m’attire : comprendre les origines de notre système solaire – sa formation et son évolution – mais aussi identifier des planètes analogues à la Terre et déterminer si la vie a pu se développer ailleurs dans l’Univers… Si aujourd’hui nous n’avons pas encore la réponse à cette dernière question, on a le sentiment qu’avec l’évolution des techniques, on aura peut-être des résultats au cours de notre génération ou les générations suivantes. Par contre, j’ai de gros doutes sur la capacité de toute civilisation à voyager d’étoile à étoile, sur la capacité de l’homme à voyager dans l’espace.

Vincent Bourrier, post-doctorant, Observatoire de Genève

« A quoi ça sert d’étudier les exoplanètes, étant donné qu’on ne pourra jamais y aller ? » : c’est une question qui revient souvent dans les discussions avec les personnes que nous rencontrons. Et même si les exoplanètes sont, pour l’instant, hors de notre portée, la principale raison me semble être la curiosité humaine. Jean Perrin, physicien, chimiste et homme politique français, disait :

« C’est une bien faible lumière qui nous vient du ciel étoilé. Que serait pourtant la pensée humaine si nous ne pouvions percevoir ces étoiles… »

Les exoplanètes font rêver beaucoup de gens, et sont une source d’inspiration pour les écrivains, les réalisateurs de films et de séries. La question de savoir si la vie existe ailleurs est centrale à l’étude des exoplanètes, et pose de nombreuses questions philosophiques et religieuses. L’impact devrait être particulièrement important le jour où nous pourrons vraiment confirmer qu’une planète est habitable, et peut abriter la vie.

Il y a aussi l’attrait de la nouveauté. Cela ne fait qu’une vingtaine d’années qu’on a découvert la première, et c’est un domaine où les découvertes et notre compréhension évoluent à une vitesse incroyable. C’est très motivant, et cela donne l’opportunité d’étudier beaucoup de questions différentes : découvrir de nouvelles planètes, étudier leur formation et leur évolution, leurs atmosphères, les interactions avec l’étoile, etc.

Ne pas pouvoir se rendre physiquement sur une exoplanète ne nous empêche pas de nous poser des questions qui dépassent leur simple étude, d’élargir nos connaissances et de modifier notre regard sur le vivant.

Alain Lecavelier, astrophysicien, Institut d’Astrophysique de Paris

Il me semble que l’Homme a toujours cherché à explorer non seulement son environnement proche, mais aussi à explorer les lieux autres que son habitat, à voir des formes de vie autres que celles qui l’entourent (faune, flore), à rencontrer d’autres gens, différents de ses proches. Aujourd’hui, pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, l’Homme peut tourner son regard au-delà de la planète Terre, et interroger le ciel : y a t-il des « autres » là-bas ? Enfin, comme pour le voyageur qui revient d’une longue absence, la découverte des « autres mondes » permet de jeter un regard nouveau sur notre propre place dans l’Univers.

Jean Schneider, astrophysicien et directeur de recherche émérite du CNRS à l’Observatoire de Paris

La question de savoir s’il existe des formes de vie en dehors de la Terre est doublement intéressante : elle permet d’étendre le domaine de déploiement de la vie et ouvre la possibilité de l’existence de formes de vies très différentes de la nôtre. Si, en plus, ces autres vies sont « pensantes », on peut imaginer qu’il y ait un jour des dialogues intéressants…

Nous savons déjà qu’il n’y a pas de vie évoluée dans le système solaire (bien qu’une vie sous- marine ne soit pas exclue sur Europe et Ganymède). Restent donc les planètes extrasolaires. Il y en a des milliards dans la Galaxie, ce qui rend plausible qu’il y en a au moins quelques unes avec une vie très évoluée, voire «pensante».

Mais là s’ouvre un abîme de questions : une vie radicalement autre que la nôtre, est-ce encore de la vie, ou autre chose ? Comment penser avec nos concepts humains une pensée non humaine ? Nous ne sommes que tout au début d’une immense aventure.

Y a-t-il de la vie ailleurs ? La Terre serait-elle une exception ?

Pour y répondre, seul un échantillon suffisamment important de planètes pourrait permettre d’apporter un début de réponse.

D’ici là, l’exobiologie ne reste pas sans objet : elle s’intéresse notamment à la vie dans les milieux terrestres extrêmes où certains paramètres font penser à d’autres planètes, comme le désert chilien… où l’on retrouve l’observatoire de l’ESO !