New AGLAÉ

Le nouvel Accélérateur Grand Louvre d’Analyses Élémentaires

Du crâne de Paris aux parures de Carnac, l’accélérateur de particules AGLAÉ, devenu New AGLAÉ, tente de percer les mystères de la matière.

Sous le Louvre, depuis 1989, l’instrument analyse les objets du patrimoine sous son faisceau de particules.

Fruit d’une collaboration entre chimistes, physiciens et historiens de l’art, cet accélérateur de particules permet d’étudier la composition et l’origine d’objets historiques à la valeur inestimable.

Détecteurs plus sensibles, faisceau plus stable et automatisation de l’instrument : désormais New AGLAÉ va permettre à la communauté scientifique d’atteindre, sans endommager ni altérer, le cœur des œuvres d’art.

AGLAE la rencontre entre la chimie, la physique et l'art

Un accélérateur de particules au Louvre

L’histoire d’AGLAÉ débute en 1980. Des chercheurs du LRMF (Laboratoire de recherche des musées de France) désirent disposer d’un accélérateur de particules pour étudier les objets d’art. Les faisceaux d’ions d’un tel appareil leur permettraient de déduire, sans altérer ou détruire, la composition d’objets d’une haute valeur historique et artistique.

Le C2RMF, un lieu d’Art et de Science

Comprendre les matériaux et techniques de fabrication des objets d’art pour mieux les connaître, les préserver et les restaurer. Voilà la mission du Centre de recherche et de restauration des musées de France (C2RMF) où se rencontrent art, physique et chimie. Mais comment un tel lieu a-t-il pu voir le jour ?

Fonctionnement des accélérateurs de particules

AGLAÉ est un accélérateur de particules, au même titre que le Large Hadron Collider (LHC) installé entre la Suisse et la France ou le cyclotron du centre de protonthérapie de l’Institut Curie. Quels que soient leurs usages, ces appareils se caractérisent par leur capacité à émettre des particules à haute vitesse.

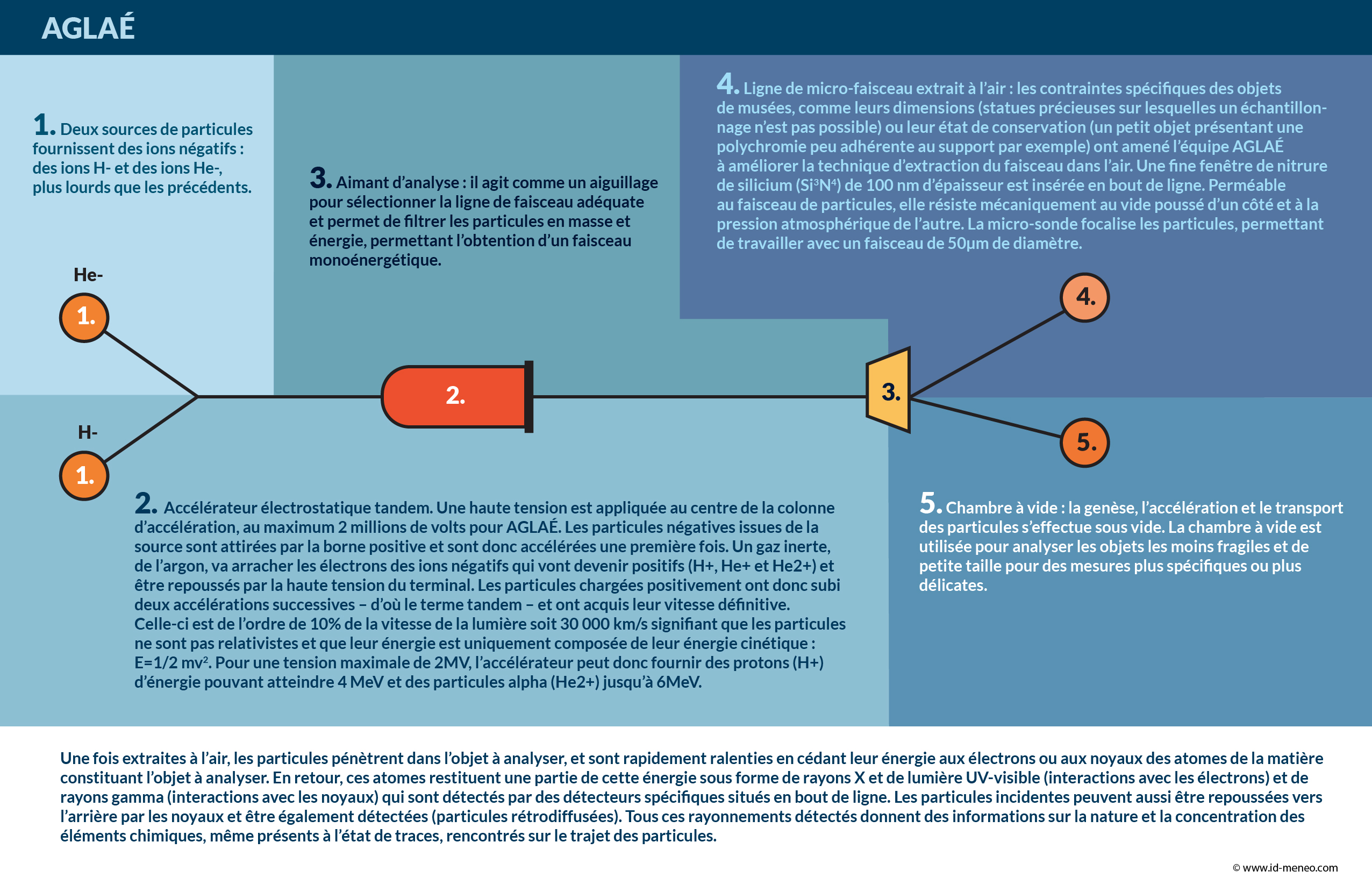

Tous les accélérateurs ont en commun trois éléments : une source de particules, un module d’accélération et un système pour guider le faisceau.

Tunnel du LHC (Grand collisionneur de hadrons), le plus puissant accélérateur de particules au monde. © C. Fresillon/LHC/CNRS Photothèque

Les particules utilisées par les accélérateurs cités plus haut sont des ions positifs, des atomes avec une déficience en électrons, chargés négativement.

Dans tous les accélérateurs, les particules sont générées en enlevant ou en ajoutant des électrons à des atomes. Puis elles sont soumises à des champs électriques qui vont les propulser à haute vitesse.

L’accélérateur de particules le plus puissant actuellement, le LHC, est capable d’émettre des protons avec une énergie de 7 TeV, soit plus de 99,9 % de la vitesse de la lumière, environ 300 000 km/s.

Plus petit et linéaire, AGLAÉ émet des protons et des particules alpha, des noyaux d’hélium (He), respectivement à 4 et 6 MeV correspondant à une vitesse de l’ordre de 10% de la vitesse de la lumière soit 30 000 km/s.

Résonateur haute fréquence de l’un des cyclotrons du grand accélérateur national d’ions lourds (Ganil). © CNRS Photothèque

Un accélérateur est une « source de faisceaux de particules ». Ses applications dépendent de leur capacité énergétique, du type de particules et des dispositifs qui l’entourent.

Dans son tunnel de 27 km de long et 100 mètres sous terre, le LHC est consacré à la recherche en physique des particules. C’est grâce à des collisions entre protons à haute célérité et à ses titanesques capteurs que l’existence du boson de Higgs a été prouvée, mettant fin à une quête de plus de 40 ans. Dans le milieu médical, les protons accélérés sont une alternative aux rayons X pour lutter contre le cancer. Plus précis et pénétrant dans le corps humain, ils sont applicables à des cancers plus profonds et dans des zones plus critiques. Pour les personnes atteintes de mélanome oculaire par exemple, la protonthérapie est aujourd’hui la seule alternative à l’excision de l’œil.

AGLAÉ, aujourd’hui New AGLAÉ, est unique au monde car il est le seul dont l’activité est entièrement consacrée à l’étude d’œuvres d’art et le seul à être implanté dans un laboratoire de musée. De plus, la compilation de bases de données sur de multiples matériaux anciens et/ou de référence par des experts depuis sa création, ainsi que le développement instrumental et méthodologique pour des problématiques spécifiques au patrimoine et aux contraintes d’objets de musées, renforcent ce caractère unique de New AGLAÉ.

D’AGLAÉ à New AGLAÉ

En 2017, AGLAÉ devient New AGLAÉ. Cette évolution est l’aboutissement d’un projet initié en 2010, pensé par Joseph Salomon, ingénieur de recherche au ministère de la culture, et écrit par Philippe Walter, directeur de recherche au CNRS. Sous la direction de Didier Gourier, directeur de la fédération de recherche New AGLAÉ (CNRS/ministère de la Culture/Chimie ParisTech), Michel Menu, chef du département recherche du C2RMF et Isabelle Pallot-Frossard, directrice du C2RMF. Le projet est réalisé par l’équipe AGLAÉ (Quentin Lemasson, Brice Moignard, Laurent Pichon, ingénieurs machine et Claire Pacheco, chef du groupe AGLAE+). L’Agence Nationale de la Recherche, à travers le programme Investissement d’Avenir, ainsi que la Ville de Paris ont financé cet équipement d’excellence.

Les objectifs de ce projet sont triples : conception et développement d’un multi-détecteur plus sensible, permettant l’analyse de matériaux fragiles comme les couches picturales composées de pigments inorganiques et de liants organiques ; mise en œuvre d’un système d’imagerie chimique systématique ; automatisation de la ligne de faisceau permettant l’analyse jour et nuit.

Ce que voit AGLAÉ

Les routes des parures de Carnac

Deux roches ou matériaux de même nature peuvent présenter des variations dans leurs compositions en éléments chimiques. Par exemple, une obsidienne, un verre naturel d’origine volcanique, de Sardaigne, est moins riche en zirconium (Zr) et plus riche en dioxyde de titane (TiO 2 ) qu’une autre obsidienne venant de l’île de Lipari.

Ces variations de composition parfois infimes, de l’ordre de quelques parties par million (ppm), s’expliquent par des différences de conditions de formation et de parcours. La composition élémentaire est donc une forme de signature des origines et du vécu de la matière.

En comparant plusieurs échantillons avec AGLAÉ, Guirec Querré, ingénieur de recherche à l’université de Rennes, a réussi à percer le mystère des origines d’objets en callaïs, des roches bleues ou vertes, de Carnac.

Localisation des affleurements de variscite et de turquoise (étoiles) d’Europe occidentale et des sites néolithiques (cercles) ayant révélés la présence d’éléments de parure en variscite datés entre le 5ème millénaire et le 3ème millénaire avant notre ère (Querré et al. , 2012).

Au début, ils soupçonnaient une source orientale, mais cette hypothèse est mise à mal, dans les années 1960, par la découverte d’un gisement de callaïs à Pannecé près de Nantes. Situé à quelques dizaines de kilomètres de Carnac, ce site devient alors le point d’origine supposé. Mais la découverte, peu de temps après, de mines et d’ateliers préhistoriques dans plusieurs sites espagnols soulèvent de nouveaux doutes.

Perles néolithiques en variscite en cours d’analyse par PIXE devant le nez du faisceau extrait d’AGLAÉ et des détecteurs de Rayons X. © G. Querré

Trouvés au XIXe siècle avec des lames de haches en jade polie ou en fibrolite dans des sépultures datant du Néolithique, ils étaient sans doute la propriété d’individus socialement importants. Mais la provenance de ces parures, pendeloques et perles en callaïs, parfois en turquoise et le plus souvent en variscite, intriguait aussi bien les archéologues que les minéralogistes.

Analyse par faisceau d’ions d’un noyau d’obsidienne. © V. Fournier/C2RMF

A l’aide d’analyses PIXE, 24 éléments majeurs, ou à l’état de traces comme le chrome, le fer ou l’arsenic, ont été identifiés et dosés dans 244 échantillons collectés sur le terrain ou confiés par des musées.

La réputation d’AGLAÉ et de ses analyses non destructives ont été déterminantes pour le succès de ses travaux, car elle a convaincu les conservateurs de musées de prêter leurs précieux et fragiles morceaux d’histoire.

Pour résoudre cette énigme, Guirec Querré s’est tourné vers AGLAÉ. Membre du C2RMF de 1987 à 1999, ce géochimiste connait particulièrement bien l’accélérateur et a même participé au développement des méthodes d’analyses des roches et minéraux.

En 2015, après dix années d’analyses, ce mystère vieux de plus d’un siècle est enfin levé.

Les objets en callaïs de Carnac viennent bien de plusieurs sites espagnols. La prochaine étape va être de comprendre les chemins empruntés entre l’Espagne et la France. Mais les relations entre AGLAÉ et Carnac sont loin d’être terminées, bientôt les lames de haches en fibrolite livreront leurs secrets…

Retrouver la provenance des cuirs de Cordoue

Avant l’arrivée du papier peint, il était fréquent d’orner les murs des riches demeures de tapisseries et de tentures en cuir doré

Populaires du XVIe au XVIIIe siècle, celles-ci décoraient aussi des meubles et des devants d’autel.

L’aspect doré de ces cuirs ne provient pas de l’or mais d’une feuille d’argent, déposée à même le cuir et recouverte d’un vernis.

Aussi connus sous le nom de « cuirs de Cordoue », leur technique de fabrication a été importée d’Afrique du nord vers l’Espagne avant de s’étendre à la France, l’Italie et les Pays-Bas.

En 2011, Céline Bonnot-Diconne, conservatrice-restauratrice d’objets en cuir, se rapproche des scientifiques afin de mieux comprendre les techniques qui se cachent derrière la fabrication de ces décors, dont les surfaces peuvent atteindre plusieurs dizaines de mètres carrés.

De cette initiative naîtra quelques années plus tard le projet de recherche CORDOBA, sous la responsabilité de Laurianne Robinet, ingénieure de recherche au Centre de Recherche sur la Conservation (CRC).

Les cuirs de Cordoue sont rarement signés et leur origine est le plus souvent déduite de leur facture et de leurs caractères stylistiques.

Échantillon modèle devant le nez de l’accélérateur AGLAÉ. © M. Radepont

Fragment de cuir doré ancien du musée national de la Renaissance en cours d’analyse sur l’accélérateur AGLAÉ. © M. Radepont

Les analyses RBS permettent, quant à elles, la détermination de l’épaisseur de la couche d’argent, caractéristique participant au regroupement des cuirs par type de mise en œuvre dans les différents pays d’origine.

Pour en savoir plus sur leurs provenances, les chercheurs du projet CORDOBA se sont tournés vers les feuilles d’argent, caractéristiques de ces cuirs, et vers l’accélérateur du C2RMF, AGLAÉ.

Avec les analyses PIXE, l’objectif des chercheurs est de déterminer la composition des feuilles, notamment la présence d’éléments traces spécifiques comme l’or ou le mercure.

Couplé avec les indices stylistiques établis par le travail des historiens, l’hypothèse est que ces données serviront à identifier des marqueurs physico-chimiques d’une époque et/ou d’un pays d’origine.

Après plus de 260 analyses sur plus de quarante-cinq pièces différentes, les données sont actuellement en cours d’analyse. A la suite de ce projet, les scientifiques travaillent, dans le cadre du projet CORD’ARGENT, à la détermination des sources de corrosion de l’argent, dans un but de conservation et de restauration, et tentent d’analyser les autres composants de ces matériaux complexes comme par exemple l’espèce animale à l’origine du cuir ainsi que la composition des pigments utilisés.

Marie Radepont sur la console de commande de l’accélérateur AGLAÉ. © L. Robinet

Les couleurs disparues des ivoires d’Arslan Tash

Officiellement, deux campagnes de fouilles ont eu lieu en 1928 sur le site syrien d’Arslan Tash, « la pierre du lion ». Elles ont permis de mettre au jour un palais néo-assyrien ainsi qu’un second bâtiment. Ce dernier, aujourd’hui connu sous le nom de « bâtiment aux ivoires », contenait des objets en ivoire disposés autour d’un cadre de lit.

Représentant des « dames à la fenêtre », des animaux ou des scènes comme la naissance d’Horus, le dieu faucon égyptien, les ivoires d’Arlsan Tash, datant du IXe siècle avant J.C., sont considérés comme les plus beaux et les plus représentatifs de leur époque.

Selon les accords alors en vigueur, ils ont été partagés entre le musée du Louvre et le musée d’Alep.

Au cours du XXe siècle, des musées comme le Badisches Landesmuseum à Karlsruhe ou le Metropolitan Museum de New York, ont acquis des objets en ivoire de style similaire mais sans indication sur leur provenance. Le site d’Arslan Tash n’ayant pas été protégé à la suite des fouilles de 1928, les objets sont probablement issus de fouilles clandestines.

Des musées et des laboratoires sont aujourd’hui associés pour percer le mystère de l’origine de ces pièces. En 2006, Elisabeth Fontan, conservatrice au département des antiquités orientales du musée du Louvre, a lancé un programme de recherche impliquant les équipements du C2RMF, dont AGLAÉ. L’objectif était de définir un ensemble de caractéristiques des ivoires d’Arslan Tash. Avec Ina Reiche, directrice de recherche au CNRS, associée à l’Institut de recherche de chimie Paris, elles ont analysé seize objets en ivoire d’Arslan Tash provenant de la collection du Louvre.

Cartographies micro-PIXE superposées des éléments chimiques suivants : Al *3, Si * 1,2, Ca* 1, Fe* 9, Cu* 2,3, Pb* 9 obtenues sur une zone d’une corona d’une dimension de 4,80 x 10,24 mm2 avec une résolution spatiale de 20×20 µm2 sur la plaquette en ivoire présentant des papyrus du site d’Arslan Tash, 8-9e s. av. J.C. Syrie (no d’inv. AO 11479, no labo AI_AT_Louv21).

L’analyse de la composition élémentaire a aussi fourni des informations sur l’état de conservation des objets. Le niveau de fragilité est une information déterminante pour gérer au mieux les manipulations par les conservateurs et les chercheurs ainsi que les conditions d’exposition des objets au public.

Après ces résultats au fort impact sur les connaissances de la communauté du patrimoine oriental, c’est au tour d’objets en ivoire de mammouths datant du paléolithique supérieur européen d’être analysés avec New AGLAÉ.

Tête de lion en ivoire du site d’Arslan Tash, 8-9e s. av. J.C. Syrie (AO 11490, AI_AT_Louv9), Dpt des Antiquités Orientales du musée du Louvre © Musée du Louvre/R. Chipault.

Des cartographies PIXE et PIGE ont montré des traces de fer et de cuivre à la surface de l’ivoire. Absents de sa composition initiale et déposés de façon homogène, ces éléments ne peuvent pas venir des sédiments recouvrant les objets jusqu’à leur découverte lors des fouilles. Ce sont des traces de pigments, comme l’hématite et le bleu égyptien, aujourd’hui disparus. Des traces d’or et de colle indiquent également la présence de feuille d’or d’une épaisseur estimée à 3 micromètres grâce aux analyses RBS pratiquées avec AGLAÉ. Ces observations ont prouvé que les objets en ivoire étaient peints et dorés.

Non homogènes, les taches pourpres présentes à la surface de l’ivoire n’ont pas été apposées par l’homme. En réalité, il s’agit de nanoparticules d’or qui se sont formées lors de l’enfouissement des objets, probablement grâce à la présence du collagène de l’ivoire. Le collagène, de nature organique, est à côté de la matière minérale, l’une des fractions constitutive du matériau complexe qu’est l’ivoire.

Les propriétés optiques de l’or changent selon les dimensions des particules. Ainsi, les propriétés physiques d’un lingot d’or à l’échelle macroscopique, visible à l’œil nu, ne sont pas les mêmes que celle de particules d’or de dimensions nanoscopiques, de l’ordre du milliardième de mètre. C’est pour cela que des nanoparticules d’or présentent des couleurs allant du pourpre, comme dans ce cas, au rouge. Elles se formeraient lors de la dégradation de la feuille d’or par les composés chimiques du sol et la présence de collagène les stabiliserait avant leurs dépôts à la surface de l’ivoire.

Plaquette en ivoire présentant des papyrus du site d’Arslan Tash, 8-9e s. av. J.C. Syrie (no d’inv. AO 11479, no labo AI_AT_Louv21), Département des Antiquités Orientales du musée du Louvre © Musée du Louvre/R. Chipault

Montage à AGLAÉ pour le scanning 2D microPIXE avec la plaquette de papyrus du site d’Arslan Tash, 8-9e s. av. J.C. Syrie (no d’inv. AO 11479, no labo AI_AT_Louv21). © LAMS / M. Albéric.

En comparant des échantillons français, allemands et russes, les chercheurs espèrent identifier les origines de ces objets dans ces régions où les mammouths n‘étaient pas présents.

Le crâne de Paris, une légende précolombienne… du XIXe siècle

Au centre de l’intrigue du film Indiana Jones et le Royaume du crâne de cristal, ces objets alimentent depuis longtemps des légendes mêlant Atlantide, extra-terrestres et fin du monde.

Le British Museum et le musée du Quai Branly possèdent chacun un de ces crânes sculptés. Selon les sources, ils sont associés aux Mayas ou aux Aztèques. Le crâne de Paris, comme celui de Londres, a été vendu à un particulier par Eugène Boban, un antiquaire du XIXe siècle en lien avec le Mexique. Il a ensuite été cédé au musée de l’homme en 1876 avant de rejoindre les collections du musée du Quai Branly.

Tous ces crânes sont taillés dans du cristal de roche, ou quartz. Du fait de la dureté de ce minéral, il a été estimé que sans outils modernes, il aurait fallu des siècles de travail pour sculpter chacun de ces crânes. De plus, aucune information fiable n’est disponible sur leur possible origine.

Des détails stylistiques, comme l’orientation verticale plutôt qu’horizontale du trou percé dans le crâne de Paris, ou des formes trop régulières pour avoir été produites manuellement, jettent le doute sur l’origine précolombienne, donc datant d’avant 1600, et l’authenticité de ces objets.

En prévision de la sortie en 2008 du dernier Indiana Jones, le musée du Quai Branly a confié aux chercheurs du C2RMF la mission de confirmer que le crâne de Paris était faux.

Le crâne de Paris. © T. Calligaro/C2RMF

Le crâne de Paris devant le nez de l’accélérateur AGLAÉ. © T. Calligaro/C2RMF

Son examen au microscope électronique a mis en évidence des stries parallèles et circulaires qui sont la marque d’un outil rotatif, technique inconnue des civilisations préhispaniques.

Comme tout objet exposé à l’air libre, le crâne est couvert d’une très fine pellicule d’eau. Au cours du temps, cette eau pénètre lentement dans le quartz. Plus ancienne est la taille du crâne, plus profonde est la pénétration.

Avec AGLAÉ et la méthode de profilage de l’hydrogène ERDA, les chercheurs ont comparé la profondeur de pénétration de l’eau (H2O) dans des échantillons de quartz, dont un datant de 1740, avec celle mesurée pour le crâne.

Les résultats sont catégoriques : le crâne a été taillé aux XVIIIe ou XIXe siècles, bien après la période précolombienne.

Ainsi, il a été confirmé que le crâne de Paris, comme probablement tous ses congénères déjà étudiés par des scientifiques, était un faux.

© Arte – Arts du Mythe/Crâne de Cristal – 15 juin 2008

Participant à la beauté des églises et cathédrales, les vitraux descendent rarement de leurs hauteurs. Sur un édifice, les vitraux sont déplacés environ une fois par siècle pour être restaurés. Ces évènements rares sont alors l’occasion pour les scientifiques de les étudier.

Analyse d’un vitrail par AGLAÉ. © V. Fournier/C2RMF

L’équipe du pôle scientifique vitrail du Laboratoire de Recherche des Monuments Historiques (LRMH) mène un projet avec le C2RMF pour analyser à l’aide d’AGLAÉ ces puzzles de verre et de métal. Initiée en 2006, cette collaboration a déjà examiné, entre autres, les vitraux de la Sainte Chapelle de Paris et de la cathédrale Notre-Dame de Chartres.

Au cours des restaurations successives, les vitraux peuvent regrouper des pièces de verre de siècles différents. Ainsi, dans la cathédrale Notre-Dame de Chartres, emblême du style gothique, certaines verrières datant du XIIIe siècle peuvent contenir des pièces de restauration des XVe et XIXe siècles.

De plus, les archives permettent rarement d’identifier les verriers et maîtres verriers impliqués dans la création des vitraux.

Les collaborations entre historiens d’art du vitrail et scientifiques de la conservation, LRMH et C2RMF, sont alors essentielles pour enrichir la connaissance de ces œuvres majeures.

Les données collectées lors des analyses PIXE, PIGE et RBS sur les vitraux de différents sites sont regroupées pour constituer une banque de données sur les éléments majeurs et les éléments traces de ces objets complexes. Comme les vitraux, elle traversera les siècles et les futurs chercheurs la feront se développer.

L’analyse de la composition chimique de ces matériaux est un atout essentiel pour mieux définir les provenances géographiques et temporelles.

AGLAÉ est devenu l’équipement d’excellence (Équipex) New AGLAÉ.

Ce nouvel accélérateur est toujours le seul au monde à fonctionner exclusivement au service de l’art et des musées.

D’un point de vue technique, le développement du multidétecteur, qui offre de nouvelles fonctionnalités, comme les techniques PIXE-WDS ou PIGE, va rendre le nouvel AGLAÉ encore plus performant. Il en est de même avec la mise en place de l’imagerie chimique systématique s’appuyant sur les cartographies PIXE, PIGE et IBIL ou encore RBS/EBS.

Enfin, l’étude des matériaux fragiles est au cœur des préoccupations de l’équipe AGLAÉ : le C2RMF participe activement aux Technical Meetings de l’AIEA (Agence Internationale de l’Énergie Atomique) sur le thème des modifications des matériaux du patrimoine induites par faisceaux de photons et particules.

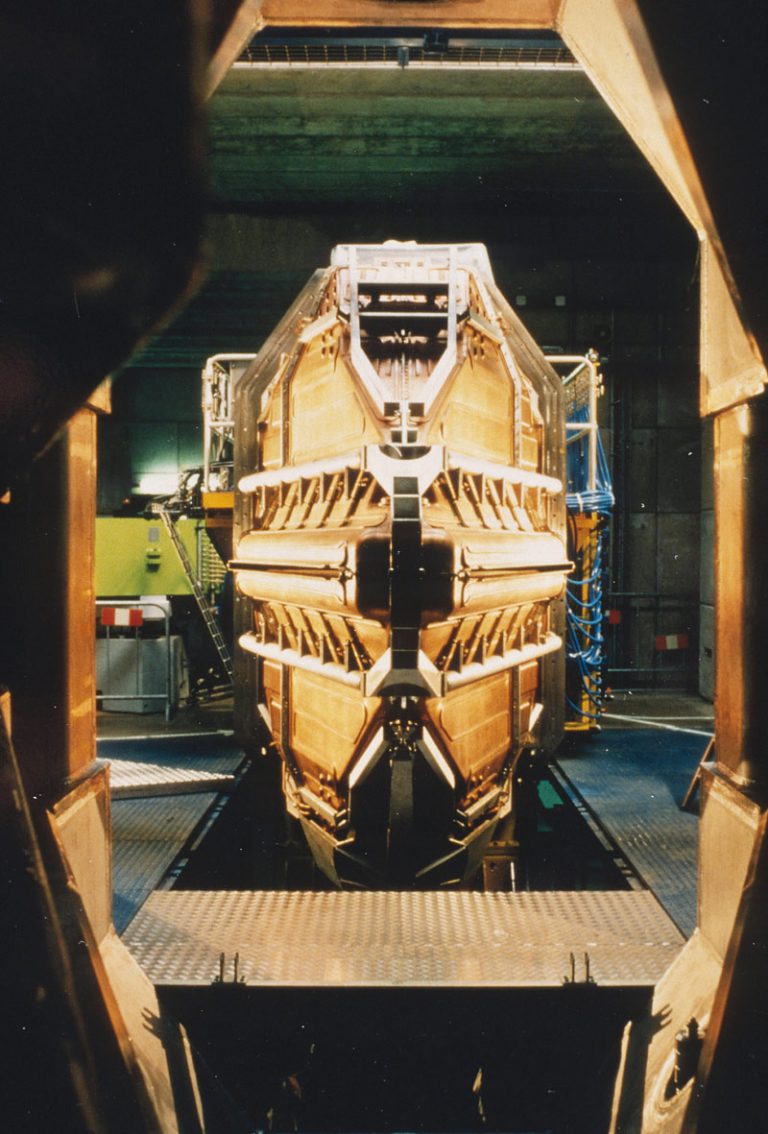

Quadruplet d'aimants permettant de stabiliser le faisceau d’AGLAÉ. © C. Hargoues / C2RMF / AGLAE / CNRS Photothèque

Devenu plus performant et plus autonome, le nouvel accélérateur AGLAÉ voit sa renommée dépasser largement les frontières. Ainsi, dans le cadre du programme européen H2020-IPERION CH, un appel à propositions d’expériences pour des analyses sur AGLAÉ a été ouvert, permettant à des chercheurs de l’Union européenne de bénéficier de temps d’analyses sur l’accélérateur.

New AGLAÉ va continuer à nous révéler les secrets des œuvres d’art pendant encore longtemps…